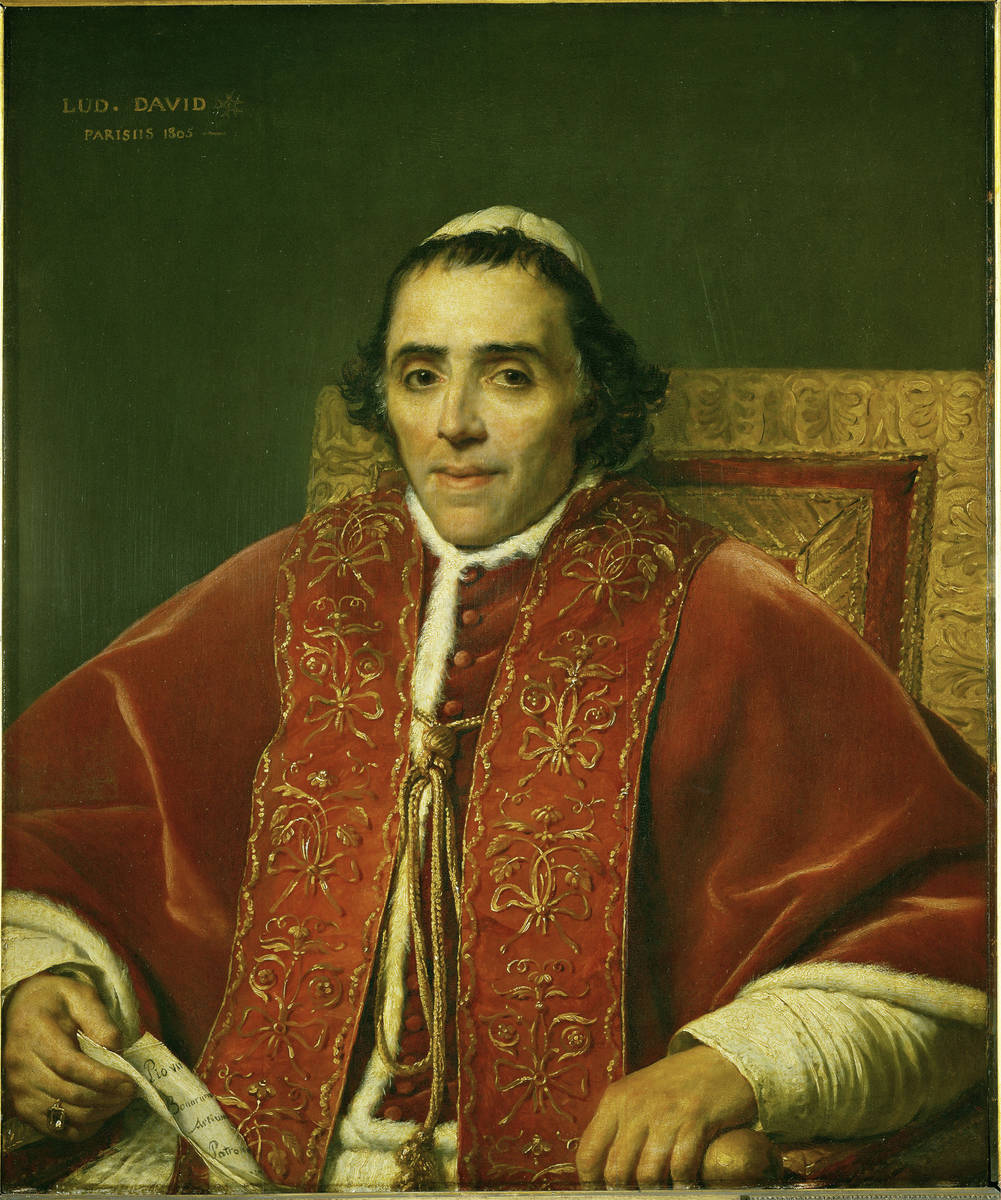

Die Amtszeit Pius VII. (1800–1823) war dominiert von der nachrevolutionären Situation in Frankreich, in der die Kirche weitgehend enteignet und völlig zerschlagen war. 1801 schloss Pius VII. mit Napoleon Bonaparte ein Konkordat, in dem er anerkennen musste, dass die katholische Kirche nicht mehr Staatskirche war. Obwohl er 1804 Napoleon zum Kaiser krönte, erklärte dieser 1806, der Papst sei de facto sein Untertan.

MAGAZIN

MAGAZIN