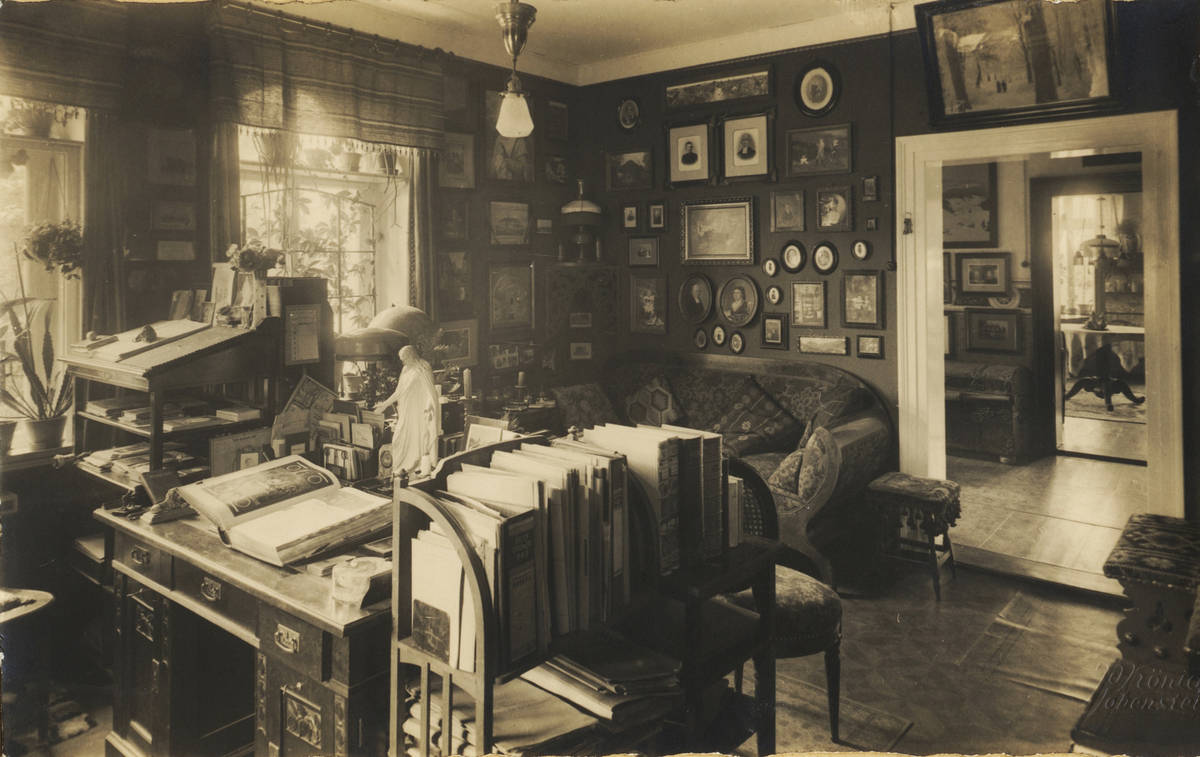

Das Epitaph der Familie des schwedischen Gelehrten und Pfarrers Gustaf Fredrik Hjortberg stammt aus der Kirche im südschwedischen Släps. Aufgeteilt in eine männliche und eine weibliche Seite, gibt es eine klare Zuordnung der gelehrten Gerätschaften und Bücher, die von Hjortbergs vielfältigen wissenschaftlichen und technischen Interessen zeugen. (Porträt des Pfarrers und Gelehrten Gustaf Fredrik Hjortberg mit seiner Familie, Jonas Dürchs, um 1770, Vallda, Släps Kyrka)

©Swedish church in Vallda o Släp, Foto: Boel Ferm

MAGAZIN

MAGAZIN