Forum

Ein Lachen, trotz allem

Vor 80 Jahren wurde das KZ Theresienstadt befreit. Zu seinen bewegendsten Geschichten gehört sicher die von Thomas Fritta-Haas. Es ist die Geschichte eines Dreijährigen und des Büchleins seines Vaters

Ich wollte Thomas verewigen. Das ging während seines Lebens nicht, nie hätte ich mich getraut, ihn zu fragen, ob ich es darf. Aber als Thomas 80. Geburtstag nahte, erinnerten sich viele an ihn und ich entschloss mich, seine Geschichte doch zu schreiben.

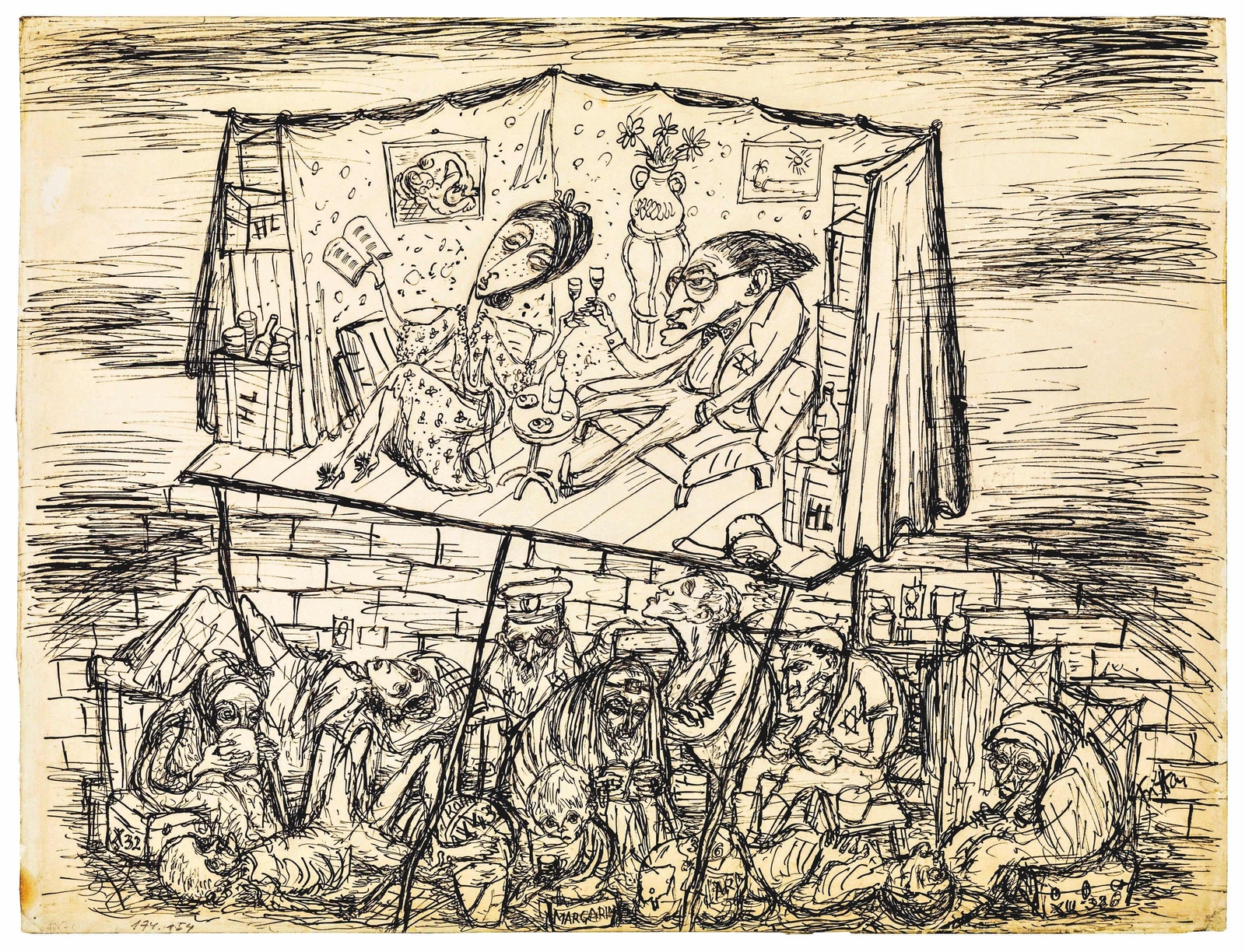

Vor mir liegt, außer meiner schmalen Thomas-Biografie, ein Bilderbuch. Es heißt Tomi zum dritten Geburtstag, das am 22. Januar 1944 der gerade dreijährige Junge Tomi bekam. Das primitiv verpackte Buch kam in einer Auflage von einem Stück heraus, und es wurde heimlich angefertigt. Man durfte schließlich keine Bücher für jüdische Kinder veröffentlichen. Der dreijährige Tomi war der Sohn des Autors, eines berühmten Grafikers namens Fritta (Fritz Taussig). Die Umstände, unter denen die Familie zu der Zeit lebte, waren nicht einfach: Fritta, seine Frau und der Sohn Thomas befanden sich im Ghetto Theresienstadt. Aber auch dort nach Thomas’ drittem Geburtstag nicht mehr lange. Fritta malte und zeichnete in Theresienstadt nämlich noch andere Bilder als die für seinen Sohn Tomi: Bilder des grausigen Alltags im Ghetto voller hungernder, kranker, verzweifelter, machtloser Menschen ohne Zukunft. Er ließ die realistischen Bilder aus dem Ghetto herausschmuggeln. Nach einem bekannten Film der Nazis gab der Führer den Juden eine eigene Stadt mit eigener Verwaltung, in der alles stimmte. Alles erlogen. Als die Sache mit den geschmuggelten Bildern aufflog, wurde Fritta, aber auch seine Frau und das dreijährige Kind, das seit seinem ersten Lebensjahr im Ghetto lebte, in das Gestapo-Gefängnis in die Kleine Festung in Theresienstadt deportiert. Thomas ist damit der jüngste politische Gefangene aller Zeiten, wovon das Eingangsbuch für die Kleine Festung (das im Nationalarchiv in Prag zu finden ist) mit genauesten Angaben zeugt.

Gerade schaffte es Fritta noch, das Buch für seinen Sohn im Theresienstädter Bauhof zu vergraben. Der einzige Zeuge war Leo Haas, der als Einziger von der Gruppe der Künstler, die in die Kleine Festung und anschließend weiter deportiert wurden, überlebte und das Buch nach seiner Rückkehr aus dem KZ ausgebuddelt hat. Mit in die Kleine Festung kamen noch weitere Künstler, auch sie mit Familien.

Von der Kleinen Festung wurden dann alle bis auf Thomas, seine Mutter und die Frau von Leo Haas mit dem Vermerk „R.u.“ (Rückkehr unerwünscht) nach Auschwitz transportiert, wo Fritta, bereits sehr krank, gleich nach dem Ankommen an Entkräftung starb. Thomas’ Mutter Johanna Fritta starb in der Kleinen Festung Anfang 1945 an Typhus – und Thomas verwaiste.

Zum zweiten Mal Waise

Nach dem Krieg wurde Thomas von dem Maler Leo Haas und seiner Frau Erna, die sich in der Kleinen Festung bis zum Kriegsende um Thomas kümmerte, adoptiert. Sie lebten fortan in Prag. Nach Thomas’ späterer Schilderung war seine Stiefmutter zu ihm alles andere als lieb, aber sie war doch seine einzige Mutter – an seine leibliche Mutter konnte er sich nicht erinnern. Thomas war natürlich, durch seine frühen Erlebnisse bedingt, kein einfaches Kind, und die Stiefeltern kamen mit ihm nicht klar.

Erna starb ziemlich bald nach dem Krieg an den Folgen der Inhaftierung, und Leo Haas übersiedelte als berühmter Maler und Karikaturist nach Ostberlin, wo er Karriere machte und schnell wieder heiratete. Thomas nahm er nicht mit. So wurde der 14-Jährige zum zweiten Mal Waise.

Thomas lebte in einfachen Internaten und sollte eine Bergmannslehre absolvieren. So entschied es sein Stiefvater, obwohl er wusste, dass Thomas eher zu Literatur, aber keineswegs zu schwerer physischer Arbeit neigte. In dieser Zeit fand Thomas eine neue Familie, die jüdische Gemeinde in Prag.

Es war für die Prager Juden nicht selbstverständlich, die Gemeinde als ein zweites Zuhause zu betrachten. Bereits vor dem Krieg waren zumindest die eher links orientierten Juden, zu denen sowohl Fritta als auch Leo Haas gehörten, in der Tschechoslowakei nicht gläubig und wurden erst durch Hitler an ihr Jüdischsein „erinnert“. Auch nach dem Krieg hatten es die Juden nicht leicht: Bei den folgenden Strafprozessen wurden wieder die Juden verfolgt, und auch später hatten sie keine gute gesellschaftliche Stellung im sozialistischen Staat. Religion verschwand aus dem Schulunterricht. Viele Juden bekannten sich nicht einmal zu ihren Wurzeln, aus Karrieregründen oder einfach aus Angst.

Da Thomas nur Hilfsarbeiten verrichtete und äußerst primitiv in Internaten wohnte, hatte er, zumindest dachte er so, nicht viel zu verlieren, wenn er sich öffentlich zu der jüdischen Gemeinde bekannte.

Über Israel nach Mannheim

Während der 60er Jahre kam dann langsam eine politische Lockerung des aus der Sowjetunion eingeführten politischen Terrors. In dieser Zeit organisierten sich nach und nach in der jüdischen Gemeinde Jugendliche; solche, die mit den Eltern den Krieg in Palästina, in den USA oder England überlebt hatten. Kinder von Vätern und Müttern, die während des Krieges an der westlichen oder östlichen Front mitkämpften, und schließlich die Kinder der KZ-Überlebenden, zu denen auch ich gehörte.

Nicht alle Eltern waren begeistert, dass man sich nun offen zum Judentum bekannte, was natürlich auch von der Geheimpolizei genauestens registriert wurde und weitgehende Folgen für das weitere Leben haben konnte. Über all das kann man heute in den Prager Archiven lesen. Aber die Sehnsucht nach einer Identität war stark. Es gab Treffen in der Gemeinde mit und ohne Programm, man spielte in der Gemeinde Theater, engagierte Fachleute für Vorträge, man besuchte gemeinsam Theater und Konzerte.

Unter den Jugendlichen fand Thomas seine künftige Frau Vera. Anfang 1965 heirateten sie in der Altneusynagoge in Prag, was zu der Zeit ein absolut seltenes Ereignis war. 1966 kam der erste Sohn zur Welt, David, 1967 der zweite, Daniel.

Direkt nach dem Einmarsch der sozialistischen Armeen im August 1968 wanderten Thomas und Vera mit den beiden Söhnen aus – es bot sich eine seltene Gelegenheit zum Übersiedeln nach Israel an. 1973 sind sie dann, mithilfe des Historikers Erich Kulka, von Jerusalem nach Mannheim übersiedelt – bereits mit drei Söhnen: Rony wurde in Israel geboren. Der damalige Oberbürgermeister von Mannheim half enorm: Thomas bekam eine Stelle an der Volkshochschule und unterrichtete Hebräisch, später auch Tschechisch. 1977 kam schließlich seine Tochter Michal zur Welt.

Glückliche und unglückliche Jahre

Viele Leute, auch ich, erinnern sich mit Dankbarkeit an die Sabbat-Abende, an denen bei der Familie Fritta-Haas immer die Tür offen stand und über die sich der Vorsitzende der Mannheimer Gemeinde im Scherz beschwerte, dass ihm Thomas die Klientel stehle. Es waren glückliche Jahre für die Familie.

Das Glück war aber nicht von Dauer. Vera starb und Thomas zog auf der Suche nach neuem Leben für einige Zeit nach Prag, kehrte bald aber wieder zurück nach Mannheim. Irgendwann kamen bei ihm gesundheitliche Schwierigkeiten auf: Seit jungen Jahren war er Kettenraucher. Die Lunge war angegriffen. Die Kinder kümmerten sich um ihn bis zum Schluss. 2015 starb er im Alter von 74 Jahren. Beigesetzt wurde er in Mannheim, wo auch drei seiner Kinder leben.

Sein unruhiges, wechselhaftes Leben, das von vielen Katastrophen und Schicksalsschlägen gezeichnet war, das ihm dank seiner positiven Natur auch viele schöne Jahre bescherte, wollte ich allen Interessierten vorstellen. Das Büchlein trägt den Untertitel Das glückliche Waisenkind. Der Titel entspricht genau Thomas’ Naturell.

Wer den lebenden Thomas sehen möchte, dem seien drei Filme der Regisseurin Angelika Kettelhack empfohlen: Das ist kein Märchen, das ist die Wahrheit von 1980, Meine Geschichte ist noch nicht Geschichte von 1990 sowie Ich hatte ein Haus am Hradschin von 1997.

Vera Trnka

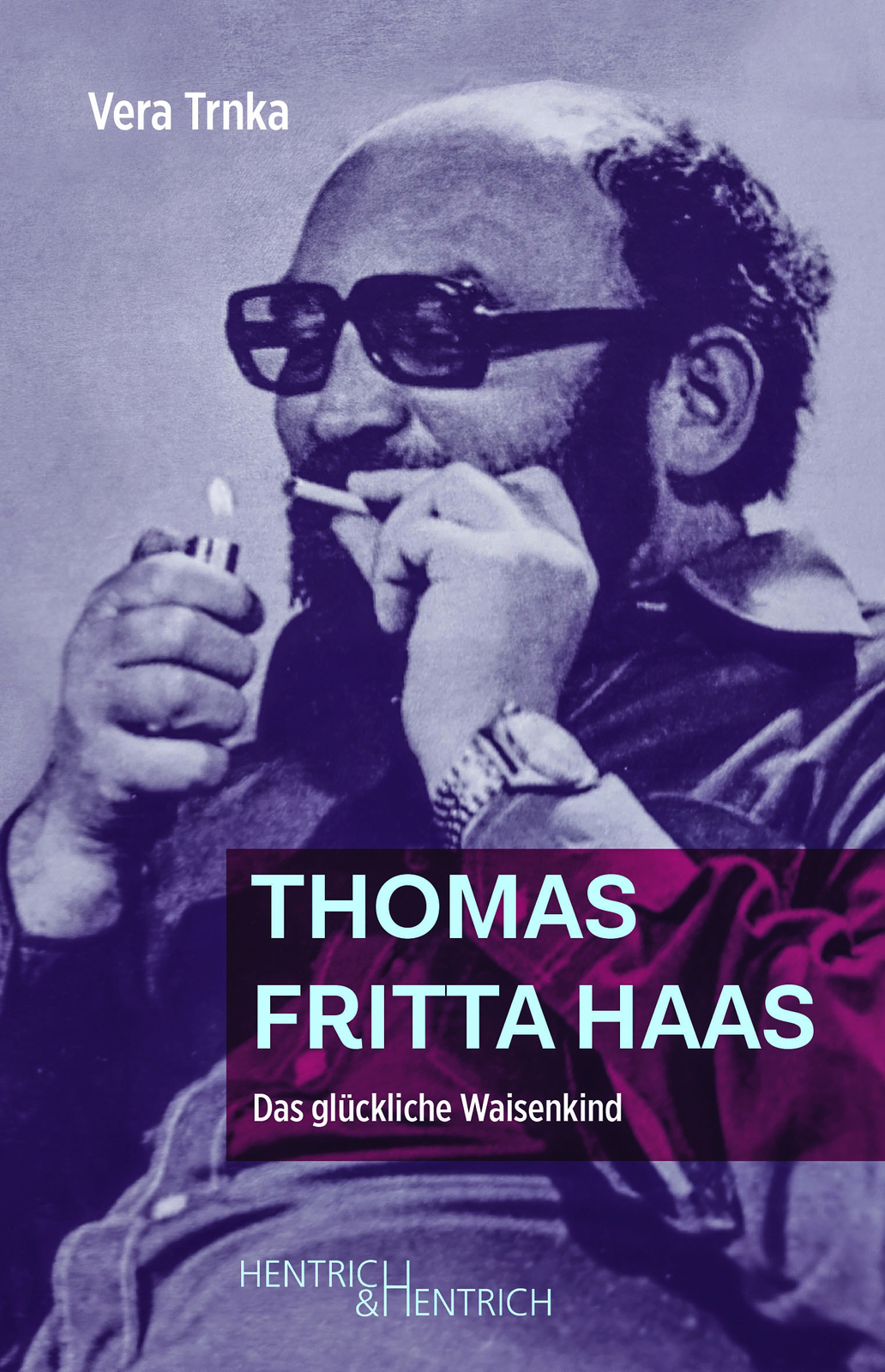

Thomas Fritta Haas: Das glückliche Waisenkind

Hentrich & Hentrich 2023,

124 Seiten, 15 Euro

Vera Trnka wurde in Prag geboren und promovierte in Biochemie an der Uni Heidelberg. Im Ruhestand ist sie ehrenamtliche Mitarbeiterin der Bibliothek der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg und Autorin der Monatszeitung der tschechischen und slowakischen Jüdischen Gemeinde Rosch Chodesch in Prag.