Titelthema

Zurück im Spiel

Überlebenskünstler oder Zukunftsmodell? Bestandsaufnahmen und Perspektiven der Sportvereinsentwicklung in Deutschland

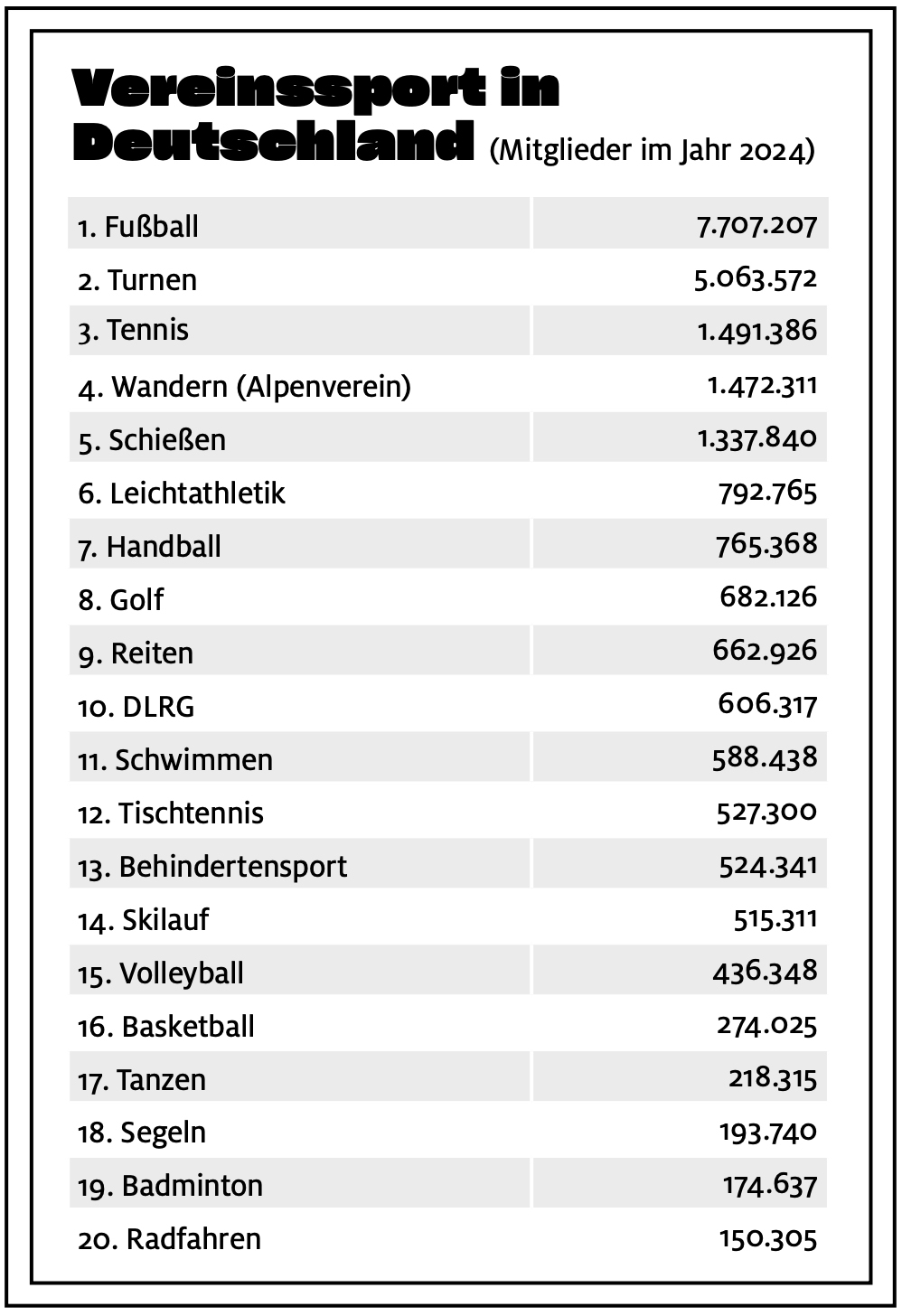

„Mitgliederrekord im deutschen Sport“ – mit dieser Schlagzeile überraschte die Dachorganisation des deutschen Sports, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), zum Jahresende 2024. Die Sportvereine in Deutschland erreichten bei der jüngsten Bestandserhebung des DOSB im Jahr 2024 eine historische Wegmarke: Mit 28,76 Millionen Mitgliedschaften in rund 86.000 Vereinen verzeichnete der organisierte Sport die höchste jemals erfasste Zahl an Mitgliedschaften seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 1954. Die jüngsten Statistiken dokumentieren ein Plus von 890.000 Mitgliedschaften (+3,2 Prozent) gegenüber dem Vorjahr.

Hören Sie hier den Artikel als Audio!

Einfach anklicken, auswählen und anhören!

Damit hat der Sport nicht nur die pandemiebedingten Verluste ausgeglichen, sondern sogar den bisherigen Rekordwert des Jahres 2013 übertroffen. In allen 16 Bundesländern wurde ein Zuwachs von zumindest drei Prozent verzeichnet, regionale Unterschiede bleiben aber weiterhin bestehen. Während in Baden-Württemberg ein Organisationsgrad von fast 37 Prozent erzielt wird, liegt er in den ostdeutschen Bundesländern durchweg niedriger, am geringsten in Brandenburg mit knapp 15 Prozent.

Sport- und Turnvereine bilden unvermindert das Fundament des organisierten Sports in Deutschland. Für zahlreiche Menschen sind Sportvereine der einfachste und nachhaltigste Weg, um im unmittelbaren Nahraum vor Ort körperlich aktiv zu werden. Der Deutsche Olympische Sportbund vertritt den organisierten Sport als Ganzes und fördert im Zuge der Sportentwicklung auch die Vereine. DOSB-Präsident Thomas Weikert konnte mit Blick auf die angeführten Zahlen erfreut auf die Zurück im Spiel gesellschaftliche Bedeutung des organisierten Sports als größte Bürgerbewegung Deutschlands verweisen. Besonders hervorgehoben wurde von ihm das Wachstum der Sportvereine bei Kindern und Senioren:

Während die Zahl der Kinder und Jugendlichen (0–14 Jahre) um 9,3 Prozent stieg, verzeichneten die über 60-Jährigen einen Zuwachs von 4,9 Prozent. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen sieben und 14 Jahren waren im Jahr 2024 rund 80 Prozent aller Jungen und 60 Prozent aller Mädchen in einem Sportverein eingeschrieben. Organisationsgrade, die in diesem Ausmaß international herausragend sind und auch in Deutschland von keiner anderen gesellschaftlichen Organisation erreicht werden. Nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch in der gesellschaftlichen Alltagspraxis scheint die Anziehungskraft des organisierten Sports ungebrochen. Den Sportvereinen kann infolgedessen trotz anhaltender gesellschaftlicher Veränderungen eine zentrale Rolle für Gemeinschaft, Gesundheit und Integration zugesprochen werden.

Die Mitgliedszahlen allein veranschaulichen jedoch kein vollständiges Bild von der Lage der Sportvereine in Deutschland. Vielmehr erscheint es notwendig, ergänzend zur DOSB-Bestandserhebung weitere Daten zur Entwicklung der deutschen Sportvereine heranzuziehen. Die nachfolgend angeführten Zahlen und Beobachtungen ermöglichen einen erweiterten Blick auf den aktuellen Zustand der deutschen Sportvereine und führen in der Summe zu einer kritischeren Sicht hinsichtlich ihrer Zukunft. Während die Mitgliedschaftszahlen in den Sportvereinen auch im Langzeittrend der beiden letzten Dekaden stabil oder sogar ansteigend ausfallen, ist die Anzahl der Vereine selbst stark rückläufig: Waren es im Jahr 2012 noch 91.080 Vereine, so zählt der DOSB im Jahr 2024 nur noch 85.928 Vereine, mithin ein jährlicher Verlust von durchschnittlich rund 430 Sportvereinen. Dieser Rückgang ist umso bemerkenswerter, weil die Anzahl zivilgesellschaftlicher Organisationen in Deutschland insgesamt nicht sinkt, sondern weiterhin wächst. Folgt man dem Bericht „Zivilgesellschaft in Zahlen“ (Ziviz) des Deutschen Stifterverbandes, existierten in Deutschland im Jahr 2022 genau 656.888 zivilgesellschaftliche Organisationen, unter denen eingetragene Vereine mit 94 Prozent den Löwenanteil ausmachen. Dieser Wert umspannt gegenüber der vorangegangenen Erhebung des Jahres 2016 einen Zuwachs um rund 18.000 Organisationen. Diese engagieren sich in zahlreichen Tätigkeitsfeldern; mehr als die Hälfte von ihnen ist schwerpunktmäßig im Sport- (22 Prozent), Kultur- (19 Prozent) oder Bildungssektor (17 Prozent) aktiv. Der Sport markiert mit 22 Prozent das häufigste Hauptengagementfeld zivilgesellschaftlicher Organisationen, hat aber im Zehnjahresvergleich anteilig an Bedeutung verloren. Während vor 1950 noch etwa 38 Prozent aller zivilgesellschaftlichen Neugründungen dem Sportbereich zuzuordnen waren, liegt dieser Anteil seit 2010 nur noch bei rund zwölf Prozent.

Bei alledem gilt zu berücksichtigen, dass die angeführten Zuwächse bei den Mitgliedschaften in Sportvereinen nicht allen Vereinen in gleichem Ausmaß zuteilwerden und auch nicht allein im Bereich der körperlichen Bewegung zu verorten sind. Vielmehr werden sie vom Profisport, vor allem von einer begrenzten Anzahl an Clubs der Fußballbundesliga, überlagert. Dass die Mitgliedszahlen der Bundesligavereine in den letzten Jahren zum Teil erhebliche Zuwächse erfahren haben, kann auf sportliche Erfolge, gezielte Marketingstrategien und eine intensivere Fanbindung zurückgeführt werden. So sind bei vielen Bundesligamannschaften angesichts des Booms der Bundesliga Tickets für Spieltage nur noch im Fall einer Clubmitgliedschaft zu ergattern. Der deutsche Rekordmeister Bayern München zählt im Mai 2025 rund 400.000 Fußballfans als Mitglieder, im November 2023 hatte sich die Mitgliederzahl noch auf 316.000 belaufen. Und bei Bayer Leverkusen, im Großstadtranking auf Rang 48 der Einwohnerliste, hat sich seit Beginn der Rekordsaison 2024/25 die Mitgliederzahl von 30.000 auf rund 70.000 im Mai 2025 ausgeweitet.

Abnehmendes Engagement

Seitens des DOSB wurde unlängst hervorgehoben, dass die steigenden Mitgliederzahlen zu erhöhten Anforderungen an Infrastruktur, Ehrenamtskapazitäten und Finanzierung führen – Herausforderungen, die ohne zusätzliche Ressourcen nur schwer zu bewältigen sind. Die wohl bedeutsamste Herausforderung für die deutschen Sportvereine bildet dabei der Rückgang des ehrenamtlichen Engagements. Hier wird eine dramatische Schieflage im deutschen Vereinssport erkennbar: Während die über 28 Millionen Mitgliedschaften einen Rekordwert darstellen und Vereine immer mehr Aufgaben übernehmen, kämpfen zahlreiche Vereine infolge von starken Engagiertenverlusten mit existenziellen Problemen.

Der Anspruch an die Dienstleistungs- und Servicequalität von Sportvereinen wächst beständig; zugleich sehen sich die Vereine aber auch mit hohen gesellschaftlichen Erwartungen konfrontiert. Sie sollen Kindern und Jugendlichen ein sicheres Umfeld für körperliche Bewegung bieten, das auch die Entwicklung eines sozialen Bewusstseins und den Kontakt mit anderen Menschen fördert. Als Lernschulen der Demokratie, als Integrationsinstanzen und als zivilgesellschaftliche Vereinigungen werden den Amateurund Breitensportvereinen zahlreiche weitere ambitionierte Aufgaben und Funktionen zugeschrieben, die sie für die gesamte Gesellschaft übernehmen. Damit einher geht die Zielsetzung, dem Allgemeinwohl zu dienen, während die Gewinnerzielungsabsicht nicht im Vordergrund stehen darf. In diesem Zusammenhang richtet sich an Sportvereine auch die Aufgabe, verstärkt als Mitgestalter des öffentlichen Raums tätig zu werden.

Der im Mai 2025 vorgestellte 9. Sportentwicklungsbericht zeigt einerseits, dass Vereine diesen Anforderungen Rechnung tragen: So engagieren sich 54 Prozent der Vereine in der Gewaltprävention (+17 Prozent seit 2015) und 21 Prozent der Vereine in der Flüchtlingshilfe (+10 Prozent). Andererseits sieht sich aber jeder sechste Verein in seiner Existenz bedroht. Damit bestätigt der auf Umfragen basierende Sportentwicklungsbericht die Daten des Ziviz-Reports, der bereits 2022 hervorhob, dass 27 Prozent der Sportorganisationen rückläufige Engagiertenzahlen melden, was den höchsten Rückgang in allen Engagementfeldern darstellt. Besonders schmerzhaft für die Sportvereine: Rund 61 Prozent der Sportvereine finden nicht genug Engagierte für ehrenamtliche Leitungspositionen im Vorstand und für die Geschäftsführung.Nicht selten wird der hohe Verwaltungsaufwand in Ehrenämtern als große Belastung empfunden. Hinzu kommt, dass Sportvereine oft finanziell schwach aufgestellt sind: Etwa 57 Prozent der Einnahmen stammen aus Mitgliedsbeiträgen, während öffentliche Fördermittel nur acht Prozent ausmachen. Und nur 24 Prozent der Sportorganisationen haben bezahlte Beschäftigte, was eine starke Ehrenamtsabhängigkeit dokumentiert.

Infolgedessen sind es vor allem die mittelgroßen, fast ausschließlich auf dem Ehrenamt basierenden Vereine, die um ihre Existenz ringen. Hier müssen Ehrenamtliche fast alles selbst erledigen: organisatorische Aufgaben wie Mitgliederverwaltung, Hallenbelegung und Schriftverkehr ebenso wie finanzielle Aufgaben, zu denen Budgetplanung, Abrechnungen und Steuererklärungen zählen; sportbezogene Verpflichtungen wie die Leitung von Trainingseinheiten und Wettbewerben ebenso wie die Öffentlichkeitsarbeit mit Pressemitteilungen, Social-MediaKommunikation sowie die Aktualisierung der Webseite. Hinzu kommen zunehmend komplexere rechtliche Aufgaben wie Datenschutz, Versicherungsfragen und Aufsichtspflichten. Mittelgroße Sportvereine mit 300 bis 800 Mitgliedern haben in der Regel rund zehn bis 25 ehrenamtliche Positionen zu besetzen und sehen sich – anders als die im Freiburger Kreis repräsentierten Sportgroßvereine mit mehr als 3000 Mitgliedern und hauptamtlichem Personal – vielfach kaum noch dazu in der Lage, diesen Ansprüchen Rechnung zu tragen.

Schließlich ist auch zu berücksichtigen, dass sich Sportvereine einem zunehmenden Wettbewerb um Mitglieder ausgesetzt sehen. Fitnessstudios machen ihnen starke Konkurrenz, weil sie flexible Verträge, moderne Ausstattung und persönliche Trainingspläne anbieten – für viele attraktiver als die festen Strukturen eines Vereins. Immer mehr Menschen bevorzugen flexible Trainingszeiten ohne dauerhafte Festlegungen oder Verpflichtungen. Hinzu kommen praktische Probleme: Viele Sportstätten sind angesichts eines anhaltenden Sanierungsstaus veraltet oder in schlechtem Zustand, was das Training und den Spielbetrieb erschwert. Und durch die Ganztagsschulen wird es noch enger, Schulen und Vereine konkurrieren oftmals um die gleichen Hallenzeiten. All diese Faktoren zeigen: Die Probleme für Sportvereine sind vielfältig und nicht leicht zu lösen. Erst allmählich rückt dabei ins öffentliche Bewusstsein, dass vor allem durch die Pandemie Prozesse wie Individualisierung, Digitalisierung und Flexibilisierung erheblich beschleunigt wurden. Diese Entwicklungen stellen keine Momentaufnahmen dar, sondern dokumentieren vielmehr einen grundsätzlichen strukturellen Wandel – zugunsten kommerzieller Anbieter und zulasten traditioneller Vereinsstrukturen.

Perspektiven für Vereine

Die hier skizzierten Entwicklungsprozesse der deutschen Sportvereine zeigen ein paradoxes Bild: Während der Vereinssport weiterhin als tragende Säule der Gesellschaft gilt und angesichts erheblicher Nachfrage der Bevölkerung geradezu boomt, drohen die Grundlagen der Sportvereine durch Überlastung beziehungsweise Rückgang der Engagierten zu erodieren. Dem ist allerdings gegenüberzustellen, dass ein Ende der traditionellen Sportvereine schon in den 1970er Jahren prognostiziert wurde, diese aber im 21. Jahrhundert noch immer höchst lebendig sind.

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Sportvereine bereits auf die Herausforderungen reagiert und durch Kooperationen mit Schulen (etwa Vereine als Anbieter von AGs), durch die Modernisierung von Sportstätten (multifunktionale Nutzungen), durch flexible Mitgliedschaftsmodelle (zum Beispiel Hybridangebote aus Online- und Präsenztraining) und durch stärkere Lobbyarbeit für kommunale Sportförderung Reformen eingeleitet. Es zeichnet sich aber immer deutlicher ab, dass die Sportvereine allein nicht alle Herausforderungen bewältigen können. Der Sport bleibt ein zentraler Pfeiler der Zivilgesellschaft, steht aber vor derart großen Herausforderungen, dass auf die Rekordmitgliederzahl nun auch eine umfassende materielle und ideelle Unterstützung folgen muss, insbesondere mit Blick auf Ehrenamts- beziehungsweise Nachwuchsgewinnung, Digitalisierung und Entbürokratisierung. Nur wenn entsprechende Reformen von den Vereinen selbst, aber auch vom politischen und gesellschaftlichen Umfeld in die Wege geleitet werden, wird der Vereinssport nicht nur langfristig um sein Überleben ringen, sondern kann er sich auch als Zukunftsmodell erweisen.

Prof. Dr. Jürgen Mittag lehrt als Universitätsprofessor für Politik und Sport an der Deutschen Sporthochschule Köln. Er ist Jean-Monnet-Professor und Leiter des Instituts für Europäische Sport entwicklung und Freizeitforschung.