Forum

„Natur ist auch ein Glaube“

Rainer Maria Rilke und die Religion: Ein Essay zum 150. Geburtstag des großen Lyrikers

Rainer Maria Rilke war kein Christ. Seine Haltung zur Religion seiner Familie, seines Heimatlandes Österreich-Ungarn, seiner Geburtsstadt Prag hat er einmal extrem schroff in einem Brief an die Fürstin Marie von Thurn und Taxis zusammengefasst. Eine „beinah rabiate Antichristlichkeit“ beseele ihn, besonders die Figur des Heilands als Vermittler zwischen Gott und den Menschen sei ihm zutiefst suspekt. Die Menschen müssten auskommen „ohne das Telephon Christus, in das fortwährend hineingerufen wird: Holla, wer dort?, und niemand antwortet“. Die christliche Religion habe ausgedient, ihr Sinnstiftungspotenzial sei erschöpft: „Die Frucht ist ausgesogen, da heißts einfach, grob gesprochen, die Schalen ausspucken.“

Hören Sie hier den Artikel als Audio!

Einfach anklicken, auswählen und anhören!

Diese Zeilen schrieb Rilke aus Toledo, während einer viermonatigen Spanienreise im Herbst und Winter 1912/13. Er hatte die Hauptstadt Kastiliens aufgesucht, um Bilder des Malers El Greco (1541–1614) am Ort ihrer Entstehung zu studieren. Beinahe täglich ging er in die Kirchen, in denen El-Greco-Gemälde zu besichtigen waren; besonders die Kathedrale von Toledo war ihm, über El Greco hinaus, ein wahres Offenbarungserlebnis. Es sei „die herrlichste christliche Kirche“, die er je gesehen habe, schrieb er nach Hause, „so erhaben und herrlich, ein Wunder jeder Strahl, der dort hineinfällt, so wirkt er erscheinungshaft in diesem großen übermenschlichen Raum“. Ein eklatanter Widerspruch, denkt man spontan! Der Mann, der verzückt in diesem spirituellen Raum steht, der sich stundenlang in Gemälde versenkt, die ganz überwiegend religiösen Themen und Motiven gewidmet sind, und der diesen Aufenthalt in dem schwärmerischen Ton eines inbrünstigen Katholiken schildert, bekundet fast in einem Atemzug seine wütende Antichristlichkeit?

Es ist der Widerspruch, der Rilkes Leben durchzieht und seinem Werk eine Vieldeutigkeit verleiht, die frommen und atheistischen Lesern gleichermaßen erlaubte, ihre Haltung zur Religion darin wiederzufinden. Kein anderer der großen Autoren der frühen Moderne spricht in Gedichten, Prosatexten und Briefen so häufig von Gott, Engeln, Heiligen und der Jungfrau Maria wie Rilke. Kein anderer legte auch in seinem Alltag so offensichtlich Wert auf die Einbindung in eine religiöse Atmosphäre. Eine Bibel hatte er stets bei sich, in seinen letzten Lebensjahren ließ er sich sogar noch eine zweisprachige, hebräisch-deutsche Ausgabe zuschicken. Wenn er in eine fremde Stadt kam, ging er als Erstes in die dortigen Gotteshäuser; Notre-Dame in Paris und die Kathedrale von Chartres waren seine liebsten Rückzugsorte in den Jahren, in denen er in Frankreich lebte. Auf seiner ersten Russlandreise 1899 beging er das orthodoxe Osterfest in Moskau geradezu euphorisch, wie ein immer schon Eingeweihter. Der Klang der Kremlglocken und der Anblick der goldglänzenden Kuppeln der Kremlkirchen hätten ihn in höhere Sphären entrückt, schrieb er den Freunden in Deutschland. So habe er Ostern noch nie erfahren, das bleibe sein Ostern ein Leben lang.

Der Gottsucher

Das Ergebnis dieser Russlandreise waren von Rilke selbst verfasste „Gebete“. So nannte er ursprünglich den ersten Teil jenes Werks, das 1905 unter dem Titel Das Stunden-Buch erschien. Es handelt sich um Rollenlyrik: Die Gedichte sollen die Gebete sein, mit denen sich ein russischer Mönch in einem orthodoxen Kloster zu den vorgeschriebenen Zeiten an Gott wendet. Das Stunden-Buch wurde Rilkes erfolgreichstes „religiöses“ Werk, schon die zeitgenössischen Leser bezeichneten den Autor seitdem oft als „Gottsucher“, und bis auf den heutigen Tag berufen sich Interpreten, die Rilke trotz seiner Ausfälle gegen den Gottessohn für das Christentum vereinnahmen wollen, auf diesen Gedichtzyklus. Denn er ist betörend geschrieben, von einer geradezu süffigen Eingängigkeit. Was man von den Duineser Elegien mit ihrer Zentralfigur des „Engels“, dem anderen Ansatzpunkt für eine christliche Rilke-(Um-)Deutung, nicht behaupten kann.

„Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, / und ich kreise jahrtausendelang“, verkündet der Mönch gleich in einem der ersten Gedichte. Vollziehen soll sich dieses Kreisen – darauf kommt es nun an – in zunehmend größeren Radien. Das sagen ausdrücklich die Anfangsverse des Gedichts (die zu den meistzitierten Rilke-Versen überhaupt gehören): „Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehn. / Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn.“ Um Gott kreisen heißt: die Seele des Ich erweitern, ohne eine feste Zielvorgabe, ins Unabsehbare hin. Der Gott des Stunden-Buchs ist eigentlich gar nicht, er wird, und zwar umso größer und mächtiger, je reicher das Ich sein Inneres entwickelt, steigert, kultiviert. Gott wächst mit der prinzipiell grenzenlosen Zunahme der Kreativität des Ich. Er ist, könnte man zusammenfassend sagen, das Unbewusste, der tiefe, rational nicht auslotbare Quellgrund der schöpferischen Gaben des Menschen, besonders des Künstlers. „Gott bauen“ in der künstlerischen Arbeit nannte Rilke das in einem Essay: „Dem Schaffenden ist Gott die letzte, tiefste Erfüllung. Und wenn die Frommen sagen ‚Er ist‘, […] so lächelt der Künstler: ‚Er wird sein‘. Und Glaube ist mehr als Glaube, denn er selbst baut an diesem Gott.“

Wie das Bauen seines Kunst-Gottes genauer zu verstehen sei, hat Rilke im Stunden-Buch mehrfach angedeutet. „Ich war Gesang, und Gott, der Reim, / rauscht noch in meinem Ohr“, heißt es in einem der Gedichte. Rilke zieht im Stunden-Buch alle Register der Sprachmusik, er häuft die Reime, Assonanzen und Alliterationen, die Vergleiche und Metaphern in einer Weise, die empfindsame Leser tatsächlich in einen Zustand quasireligiöser Verwirrung und Verzückung versetzen kann. Zu dieser Gestaltung Gottes als Klanggewalt, als „rauschende“ Sprache, ging Rilke nach der Veröffentlichung des Stunden-Buchs auf Distanz. Unter dem Leitbegriff „sachliches Sagen“ arbeitete er fortan an einem präziseren, auf konkrete „Dinge“ bezogenen Schreibstil. Was aber blieb, war die Überzeugung, dass das Göttliche vor allem in und an der Kunst zu erfahren sei. Und so stand er auch in den Kirchen Toledos vor den Bildern des großen manieristischen Malers nicht einfach als gläubiger Katholik. Es waren nicht die religiösen Themen, die ihn förmlich nach oben entrückten. Konzert der Engel heißt ein berühmtes El-Greco-Gemälde. Für Rilke waren diese Bilder göttlich als immer neue, überwältigende Konzerte der Farben und Formen.

Warum hat Rilke seine Kunstreligion so exzessiv in einer Sprache verkündet, die auf den ersten Blick nahtlos an den überlieferten Glauben anschließt? Und damit einem gründlichen Missverstehen seines Werks den Boden bereitet? Seine lapidare Antwort auf diese Frage lautete: „Das Göttliche: ich bin dort gewesen, immer schon, schon als Kind, und komm gehend davon her.“

Das schwierige Verhältnis zur Mutter

Rilkes Mutter Sophie war eine fromme, um nicht zu sagen bigotte Katholikin, die ihren Sohn früh in eine heilige Theatralik einweihte. „Sie lehrte ihn“, überliefert Rilkes Schwiegersohn Carl Sieber, „das Kreuz küssen an den Stellen der Nägelmale, da, wo Christus Schmerzen habe.“ In Rilkes Roman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge gibt es längere Passagen über die religiöse Erziehung des Knaben Malte, die man plausibel auch auf die Kindheit des Autors beziehen kann. Es wird geschildert, wie sehr es die Mutter verlangte, in der Kirche „stundenlang zu knien und sich hinzuwerfen und sich recht mit dem großen Kreuz zu gebärden vor der Brust und um die Schultern herum“. Das soll der Sohn ihr nachtun, auch ihn will sie zum vorbildlichen Katholiken formen, indem sie ihn lehrt, die Hände besonders ausdrucksvoll zu falten und besonders schöne Demutshaltungen auf der Gebetsbank einzunehmen.

Rilkes Verhältnis zu seiner Mutter war, gelinde gesagt, schwierig. Als Erwachsener versuchte er nach Möglichkeit, jede Begegnung mit ihr zu vermeiden. Gegenüber seinen wichtigsten Freundinnen äußerte er sich vernichtend über sie. Wenn er „diese verlorene, unwirkliche, mit nichts zusammenhängende Frau“ sehen müsse, dann graue ihm „vor ihrer zerstreuten Frömmigkeit, vor ihrem eigensinnigen Glauben“; leer komme sie ihm vor „wie ein Kleid, gespenstisch und schrecklich“. Als Sophie Rilke ihn 1915 das letzte Mal besuchte, verfasste Rainer nach ihrer Abreise ein Gedicht mit dem Anfangsvers „Ach wehe, meine Mutter reißt mich ein“. Es endet mit der Zeile: „und Christus kommt und wäscht sie jeden Tag“.

Und doch schrieb dieser wütende Sohn der Mutter bis zu seinem Tod regelmäßig zärtliche Briefe, mehr als 1000 insgesamt. Er war – in zweifellos krankhafter Weise – unfähig, sich gegen sie aufzulehnen. Und so erhielt Sophie Rilke zu den christlichen Festen, vor allem zu Weihnachten, stets lange Briefe des Sohns, in denen er ein inniges Zusammensein mit ihr im Gedenken an die Geburt des Heilands imaginierte. Nur einmal deutete er ihr an, dass seine religiöse Verehrung ganz anderen Mächten galt: den gewaltigen, unbeherrschbaren Naturkräften, die draußen im Weltraum, nach Rilkes Überzeugung aber nicht minder stark auch im Inneren des Ich walten. „Natur ist auch ein Glaube“, schrieb er dies einzige Mal. Dem katholischen Milieu, in dem er gebunden an diese Mutter aufgewachsen war, ist der rabiate Anti-Christ Rainer Maria Rilke auf unheimliche Weise nie entkommen.

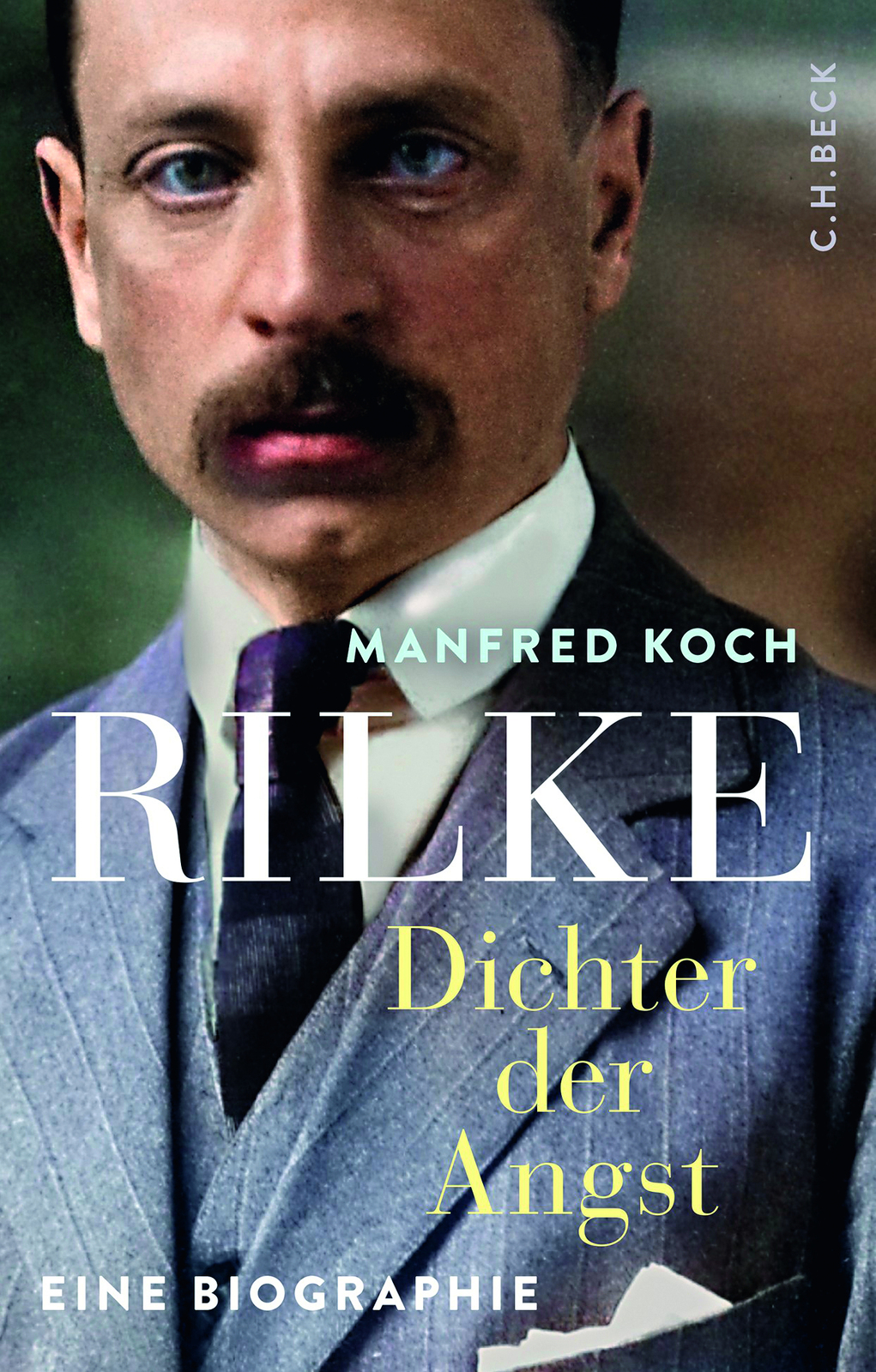

Manfred Koch

Rilke. Dichter der Angst

C. H. Beck 2025,

560 Seiten, 34 Euro

Manfred Koch war bis zu seiner Emeritierung 2021 Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Basel. Eine von ihm besorgte und kommentierte Auswahl von Rilke-Gedichten erscheint im September im Reclam-Verlag.