Zeitgeschichte

Bischof und Unterhändler im Osten

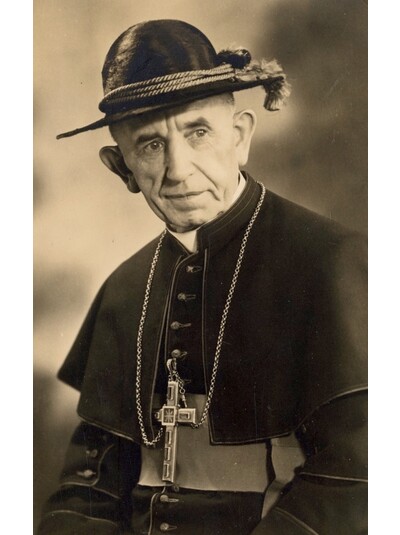

Ohne ihn keine katholische Kirche in der DDR? Heinrich Wienkens Verhandlungen mit den ostdeutschen Machthabern

Als Unterhändler konnte Heinrich Wienken für die katholische Kirche in der DDR Lebens- und Wirkungsräume eröffnen, die sich als äußerst fruchtbar erwiesen. Sein "Modell" im Umgang mit Staat und Partei war partiell sogar bis zum Ende der DDR maßgebend. Dass er in einem totalitären System Wege beschritt, die Verhandlungen ermöglichten, ist Ausdruck einer klugen Verhandlungstaktik.

Die Alliierten hatten Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt; in "Mitteldeutschland" entstand die "Sowjetisch Besetzte Zone" (SBZ), aus der 1949 die DDR wurde. In diesem Territorium gaben zunächst die Sowjets und später die SED den Ton an. Die politische Situation war völlig anders als im Westen Deutschlands: In der "Ostzone" propagierte man den Weg eines atheistischen, religionsfreien Sozialismus – damit waren Konflikte mit den Kirchen vorprogrammiert. Katholiken waren in diesem sozialistischen Staat eine Minderheit von etwa 14 Prozent.

Die katholische Kirche reagierte unterschiedlich auf die wechselnde Kirchenpolitik der SBZ und DDR, folgte dabei jedoch stets einem klaren Grundmuster: Konfliktvermeidung bei gleichzeitigem nonkonformem Verhalten. Das war der kleinste gemeinsame Nenner der katholischen Kirche in der DDR im Umgang mit Staat und Partei. Die Grundlagen für dieses Modell hat wesentlich Heinrich Wienken (1883-1961) entwickelt, der zum Unterhändler der katholischen Bischöfe bestellt worden war.

Unterhändler in Extremsituationen

Heinrich Wienken stammte aus einer frommen katholischen Bauernfamilie, die in Stalförden bei Cloppenburg ihren Sitz hatte; hier wurde er 1883 geboren. Nach seiner Priesterweihe arbeitete er in Berlin an der Spitze der dort ansässigen Hauptvertretung des Deutschen Caritasverbandes. Hier kam er unter anderem mit Erich Ollenhauer und Wilhelm Pieck zusammen. 1937 ernannten die Bischöfe ihn – den scharfen Analytiker und erfahrenen Diplomaten – zum Leiter des neugeschaffenen "Commissariates der Fuldaer Bischofskonferenz". In dieser Funktion hielt er im Auftrag der katholischen Bischöfe als deren "Unterhändler" Kontakt zu Staats- wie Parteistellen (Regierung, Gestapo, SD u. RSHA). Auf diese Weise konnte er vielfach Nazigegnern und Verfolgten die Haft erleichtern oder sie vor der Ermordung in Konzentrationslagern retten. Selbst mit dem Leiter des Judenreferates im Reichssicherheitshauptamt, Adolf Eichmann, verhandelte er über die Rettung von Menschenleben. Zum Kreisauer Kreis und zum Widerstand pflegte Heinrich Wienken Kontakte.

Plötzlich im sozialistischen Staat

Nach dem Ende des Dritten Reiches, das Wienken in Berlin erlebte, verhandelte er im Auftrag der Fuldaer Bischofskonferenz und deren Vorsitzenden mit dem Alliierten Kontrollrat, der Sowjetischen Militäradministration, der Regierung der DDR sowie den Parteien von SED und Ost-CDU. Dabei versuchte er stets, den Gegnern und Verhandlungspartnern mit Offenheit und Menschlichkeit zu begegnen.

Ein sowjetischer Offizier, der keine geeignete Person für das politische Amt des Stadtoberhauptes im zerbombten Berlin finden konnte, befand gar: "Du Bischof, du jetzt Bürgermeister". Dazu ist es nicht gekommen, aber charakteristisch für Wienken blieb seine Meinung: "Wir sollten endlich lernen, die slawische Art in ihrer Besonderheit zu erkennen, und uns bei den Verhandlungen darauf einstellen. Wenn man mit den Russen sachlich, aufrichtig und furchtlos spricht, wird man keine Fehlbitten tun, soweit man erreichbare Wünsche vorbringt."

Zu seinen Leistungen gehört die positive kirchliche Einflussnahme auf das Potsdamer Abkommen 1945: Gemeinsam mit dem evangelischen Propst Heinrich Grüber gelang es ihm, die Verpflichtung aufzunehmen, die "Überführung" der Deutschen in ordnungsgemäßer und humaner Weise durchzuführen.

Als eine zentrale Form der Kirchenorganisation auf dem Gebiet der DDR wurde 1950 die "Ostdeutsche Bischofskonferenz" gegründet. Um die Entstehung dieser Bischofsversammlung hatte er sich als Organisator von Zusammenkünften der "Ostordinarien" seit 1945 verdient gemacht. Bei der Ausarbeitung der ersten Verfassung der DDR seit 1948 konnte er einen günstigen Passus über die Rechtsstellung der Kirchen und finanzielle Staatsleistungen durchsetzen.

Er verhandelte ferner mit den Regierungsstellen über die Schaffung des katholischen St.-Benno-Verlages in Leipzig. Vor allem der Aufbau dieses einzigen katholischen Verlages in der DDR 1951 war für den Auftrag der Glaubensverkündigung und eine christliche Lebenshilfe von immenser Bedeutung.

Besonders die Frage des Priesternachwuchses verlangte nach Lösungen: Obschon er zunächst eine Katholisch-Theologische Fakultät an der Universität Leipzig favorisierte, half Wienken loyal bei Gründung und Ausbau des Regionalpriesterseminars in Erfurt ("Philosophisch-Theologischen Studiums" und "Alumnat") mit. 1952 eröffnet, war dies die einzige Ausbildungsstätte für katholische Theologinnen und Theologen in der DDR.

Der als "slawophil" geltende Wienken erreichte vor allem bei Verhandlungen mit den sowjetischen Behörden Erfolge, wie die Auflösung von Internierungslagern, die Entlassung von Gefangenen oder die Ausstellung von Interzonenpässen.

Die Suche nach einem Weg für Christen in der DDR

Wienkens Tätigkeit als "Commissar", die vor allem Diskretion, Klugheit und vorsichtiges Agieren erforderte und keine lauten Aktionen vertrug, wurde Zeitgenossen und Nachgeborenen Anlass für Misstrauen. Manche sahen in ihm einen Kirchenpolitiker, der sich als Commissar des Commissariates der Fuldaer Bischofskonferenz zu sehr auf Verhandlungen vor Ort eingelassen und nicht immer in der notwendigen klaren Weise Absprachen getroffen habe. Und so titulierte man ihn als den "roten Heinrich", der zu den Kommunisten allzu gute Beziehungen pflegte. Als man ihn daraufhin einmal ansprach, soll er geantwortet haben: "Wenn man einen Löwen zähmen will, darf man ihn nicht in den Schwanz kneifen."

Konrad Kardinal Graf von Preysing, Bischof von Berlin, war der Meinung, in einem kommunistischen System sei Kirche auf Dauer nicht denkbar. So war er vor allem an der Beseitigung des Systems interessiert, indem er unter anderem dessen Diskreditierung betrieb. Wienken war für diesen Kardinal eine Fehlbesetzung und seine Absetzung unbedingt nötig. Der Studienkollege Wienkens aus Innsbruck und lebenslange Freund, Josef Kardinal Frings, konnte bei dieser Gegnerschaft Wienken kaum helfen. Die früheren gegensätzlichen Auffassungen zwischen Preysing und dem Breslauer Adolf Kardinal Bertram verstärkten den Konflikt, weil Wienken ganz auf der Seite des Breslauer Konferenzvorsitzenden und seiner kirchenpolitischen Linie gestanden hatte.

Ein Wandel vollzog sich erst 1951 mit der Amtsübernahme Wilhelm Weskamms als Bischof von Berlin, der, anders als sein westlich orientierter Vorgänger Kardinal Preysing, eine Phase einleitete, in der die katholische Kirche in der DDR die vorgegebene politische und gesellschaftliche Situation akzeptierte. Im Hintergrund vorbereitet wurde diese "Politik" durch Heinrich Wienken, der nicht auf Konfrontation setzte, sondern auf Verhandlungen zwischen Kirche und Staat. Ihm ging es um einen Umgang mit den Machthabern, der Wege und Rahmenbedingungen für die Seelsorge in der Diaspora ermöglichte, auch wenn nicht alle seine kirchenpolitischen Zielsetzungen Erfolg zeitigten.

Sächsischer Bischof wieder in niedersächsischer Heimat

Wienken fungierte ab 1947 als Verhandlungspartner für den Alliierten Kontrollrat, um dann als Leiter des Commissariates bis 1952 auf Berlin und die SBZ/DDR beschränkt zu werden. Solche "Unterhändler" für verschiedene Probleme mit dem Staat wird es später in der katholischen Kirche in der DDR geben, und sie werden durchaus erfolgreich im Sinn der Kirche verhandeln. Außer Zweifel steht, dass Wienken wegweisende Weichenstellungen vornahm, ohne die wohl keine katholische Kirche in der DDR überlebensfähig gewesen wäre.

1951 wurde Heinrich Wienken Bischof des Bistums Meißen, das er bereits 1937 für kurze Zeit verwaltet hatte. Die "Stasi" bespitzelte ihn und legte 1953 den operativen Vorgang mit dem Decknamen "Der Alte" an. 1955 erhielt er im Leipziger Propst Otto Spülbeck einen Koadjutor, den er zugleich zu seinem Generalvikar ernannte und der ihm im Dezember 1955 als Apostolischer Administrator folgte. Am 19. August 1957 nahm der Heilige Stuhl das Rücktrittsersuchen Wienkens an. Gleichzeitig erhielt er den Ehrentitel "Titular-Erzbischof". Im Berliner Franziskus-Krankenhaus starb Wienken am 21. Januar 1961. Auf seinen Wunsch hin wurde er in seiner Heimatgemeinde Cloppenburg beigesetzt. Von den Beisetzungsfeierlichkeiten berichtete die Tagesschau der ARD. Auf der bis heute erhaltenen Grabplatte ist auch sein bischöflicher Wahlspruch "Vitam vero impendere" – "Das Leben dem Wahren widmen" verzeichnet.

Torsten W. Müller