Titelthema

Enttäuschte Hoffnungen

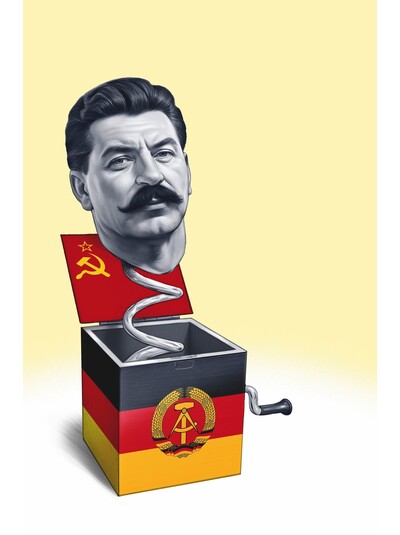

Vor und am Beginn der DDR standen ehrenhafte Motive und hochanständige Überzeugungen – und die große Hoffnung auf einen wirklichen Neubeginn, auf ein besseres Deutschland.

Wer heute auf die DDR blickt, diesen untergegangenen anderen deutschen Staat, der tut dies von seinem Ende her, von seinem schmählichen Scheitern. Im Rückblick auf die 40-jährige deutsche Trennungsgeschichte scheint das Urteil einfach. Die Westdeutschen haben eine – in der Historie ungewöhnliche – Erfolgsgeschichte hinter sich: Mehr oder minder kontinuierliches wirtschaftliches Wachstum, mehr oder minder ungebrochene Wohlstandsmehrung, darauf beruhend eine stabile und selbstverständlich werdende Demokratie, ein offenes, reiches, weltweit anerkanntes Land – auf der Sonnenseite der Geschichte! (Ich weiß, das ist idealisiert und dem neidischen ostdeutschen Blick geschuldet.)

Dagegen die DDR: Der kommunistische Großversuch unter sowjetischer Aufsicht endete – nach den Brutalitäten und Schmerzen der 50er Jahre, also der Enteignungswelle der Betriebe, der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, der Massenflucht, nach dem Mauerbau 1961 – in einem eingesperrten Land. Das sich in ständiger verzweifelter Konkurrenz zur Bundesrepublik befand, sich immer und immer wieder am westdeutschen Vorbild messen lassen musste. Das war ja der Anspruch: Gegenmodell zur bürgerlichen, kapitalistischen BRD zu sein. Je mehr das misslang, umso größer die Versprechungen, die Zukunftsverheißungen. Je größer die Enttäuschung in der Bevölkerung, umso größer der ideologische Aufwand und der Stasi-Apparat, um das eigene Volk zu beherrschen. Das Ende der DDR war ja nicht nur einer Revolution geschuldet, sondern es war auch ein wirtschaftlicher und ein ideologischmoralischer Zusammenbruch.

Ende schlecht, alles schlecht? Ist das die bittere Bilanz einer Geschichte der DDR? Oder gab es vielleicht doch einen guten Anfang, der nicht widerlegt ist durch das jämmerliche Ende? Hans Mayer (der große Literaturhistoriker, Jude, kritischer Marxist, der deutsche Emigrant bis 1945, der Emigrant aus der DDR 1963) besteht darauf und schreibt in seinen Erinnerungen mit Blick auf den peinlichen Untergang der SED-Herrschaften: „Beim Anblick jener ebenso grausamen wie unverständigen und starrsinnigen alten Männer, die in wenigen Stunden nicht bloß entmachtet waren, sondern sich durch Rücktritt zu entmachten hatten, scheint es leicht zu sein, das Personal dieses Staates und der ihm vorausgehenden sowjetischen Besatzungszone auch moralisch und charakterologisch vom Ende her zu deuten. Das darf nicht geschehen. Es hat die einen gegeben und die anderen. … Nichts ist so verächtlich, wie der Mißerfolg? An diese fragwürdige Maxime sollten sich gerade die Deutschen nicht halten, als Besiegte zweier Weltkriege.“

Darf man – ein wenig trotzig – danach fragen, was vielleicht anders möglich gewesen wäre? War also die Geschichte ursprünglich offener, als der Blick vom Ende her nahelegt: Alles sei vorgezeichnet gewesen und musste so enden? Welch Geschichtsdeterminismus wäre das!

Der Anfang der dann so unterschiedlich verlaufenden deutschen Geschichten war ja noch gemeinsam. Das Jahr 1945, also die totale Niederlage, die materielle Zerstörung, die moralische Katastrophe, die erniedrigende Erfahrung, dass wir Deutschen uns nicht selbst befreien konnten, nicht selbst befreit haben, von einem verbrecherischen, faschistischen System. Dessen Träger die meisten Deutschen waren, dessen Täter viele Deutsche waren, dessen Opfer in der Katastrophe fast alle Deutschen wurden.

DDR-Nachkriegszeit endete 1990

Die Erfahrung der materiellen und moralischen Katastrophe war noch eine gemeinsame deutsche Erfahrung. Die Unterschiede waren zunächst solche zwischen denen, die es nicht so hart getroffen hatte, die schnell neu beginnen konnten, und andererseits denen, die ihre Heimat verloren hatten, den Flüchtlingen und Vertriebenen, die in „kalter neuer Heimat“ aus dem Nichts beginnen mussten, immerhin 12 bis 15 Millionen, meine Familie und ich gehörten dazu.

Die dann folgenden und folgenreichen Unterschiede und Trennungen waren die zwischen den vier Besatzungsmächten, von deren Entscheidungen bewirkt. Im Westen Deutschlands begann mit dem Marshallplan der Wiederaufbau. Im Osten Deutschlands waren Reparationen an die Sowjetunion zu entrichten, das verzögerte die wirtschaftliche Entwicklung. Von der Nachkriegszeit an war es auf bittere Weise so: Wir Ostdeutschen hatten den verbrecherischen Krieg mehr verloren, seine Folgen waren länger sichtbar und zu tragen (in ostdeutschen Städten bis in die 90er Jahre), die Nachkriegszeit endete für Ostdeutschland eigentlich erst 1990. Die Geschichte ist ungerecht, wem soll und darf man das vorwerfen?

Unter der Anleitung der Westmächte etablierte sich im Westen eine freiheitliche Demokratie, ein funktionierender Rechtsstaat, eine erfolgreiche Marktwirtschaft. Die Westdeutschen erarbeiteten und erlebten ein Wirtschaftswunder, erlernten Demokratie, wurden Teil der westlichen Gemeinschaft. Ostdeutschland wurde Teil des Sowjetsystems, wurde spätestens mit Ausrufung des Aufbaus des Sozialismus 1952 eine SED-Diktatur, eine Planwirtschaft. Am Anfang aber stand die Losung „Nie wieder Faschismus“. Dieses Motto, dieses Programm verband zurückgekehrte Emigranten, KZ-Überlebende, aus den Gefängnissen und dem Untergrund kommende Anti-Nazis mit den „befreiten Besiegten“ (Heiner Müller), den heimkehrenden Soldaten, der unter der totalen Niederlage, den Zerstörungen und der materiellen Not leidenden Bevölkerung, den Flüchtlingen und Heimatvertriebenen. Es verband Kommunisten und Sozialdemokraten, christlich und liberal Gesinnte, Proletarier, Bürgerliche und Intellektuelle. Ein wirklich empfundener, authentischer Antifaschismus war das Gemeinsame, der Konsens der doch so Verschiedenen in der ostdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Das war handlungsbegründendes politisch-moralisches Motiv vieler Menschen, ihr Verständigungs-Code, ihr Kulturbegriff.

Nur zwei Beispiele dafür: Viktor Klemperer (der durch seine Analyse der Nazi-Sprache und die Veröffentlichung seiner Tagebücher später berühmt gewordene jüdisch-deutsche Romanist) notierte im November 1945 zu seiner Entscheidung, nach quälenden Überlegungen doch in die KPD einzutreten: „Sie [die KPD] allein drängt wirklich auf radikale Ausschaltung der Nazis. Aber sie setzt neue Unfreiheiten an die Stelle der alten! Aber das ist im Augenblick nicht zu vermeiden … ich glaube, dass wir nur durch die allerentschiedendste Linksrichtung aus dem gegenwärtigen Elend hinausgelangen und vor seiner Wiederkehr bewahrt werden können.“ Franz Fühmann (der selbstkritischste und skrupulöseste aller Schriftsteller der DDR) schrieb in seinem Rückblick: „Ich bin gleich Tausenden anderen meiner Generation zum Sozialismus nicht über den proletarischen Klassenkampf oder von der marxistischen Theorie her, ich bin über Auschwitz in die andere Gesellschaftsordnung gekommen …“

Die DDR als Utopie

In ihrer Vorgeschichte und in ihren Anfängen war die DDR eine Utopie, getragen von moralischer Verpflichtung und Aufbruchspathos. Man kann das nachlesen in hoffnungsvoll-pathetischen Texten aus der Zeit nach 1945 und in (selbst-)kritisch-elegischen Texten nach dem Ende der DDR. Das bessere Deutschland sollte die DDR werden, eine vom Faschismus erlöste, ausbeutungsfreie Gesellschaft, eine andere Ordnung als das kapitalistische System, das doch das Nazi-Verbrechens-System hervorgebracht hatte. Demokratisch und antifaschistisch: Darin waren sich viele einig, die sich ans Werk machten, unter Aufsicht der Besatzungsmacht.

Und es begann ja wirklich verheißungsvoll: In den (Berliner) Gründungsaufrufen der Parteien im Jahr 1945 ging es um den materiellen und politischen Aufbau, um moralisches Neubeginnen, um die Errichtung einer „parlamentarisch-demokratischen Republik mit den Rechten und Freiheiten für das Volk“. So hieß es im Aufruf der KPD, in dem von Sozialismus ausdrücklich nicht die Rede war. Die CDU verstand sich in ihrem Aufruf als bürgerliche Sammlungsbewegung, die sich zu christlicher, demokratischer, sozialer Politik bekannte. Es war die SPD, die in ihrem Aufruf für „Demokratie in Staat und Gemeinde, Sozialismus in Wirtschaft und Gesellschaft“ eintrat. Anton Ackermann, ein führender KPD-Funktionär, entwickelte zum Jahreswechsel 1945/46 die Konzeption eines „besonderen deutschen Weges zum Sozialismus“. Die Kommunalwahlen und die Landund Kreistagswahlen 1946 machten einen demokratischen Eindruck, trotz der Behinderung von CDU und LDPD. Die SED wurde stärkste Partei, in Berlin allerdings nicht.

Eine große Idee

Ein demokratischer Neustart in den Trümmern, so schien es wirklich, mit vielen Hoffnungen begleitet. Mein Vater, der bis 1933 Mitglied des Zentrums war und 1945 deshalb ganz selbstverständlich Mitglied der (Ost-)CDU wurde, hat mir von den politischen Hoffnungen erzählt, mit denen der mühselige soziale und wirtschaftliche Neuanfang verbunden war.

Wolfgang Leonhard, der junge kommunistische Funktionär und später SED-Renegat (berühmt geworden durch sein Buch Die Revolution entlässt ihre Kinder) erinnerte sich: „Ich gebe gerne zu, dass ich anfangs enthusiastisch an die Möglichkeit eines unabhängigen Weges zum Sozialismus glaubte, die Hoffnung einer antifaschistischen demokratischen parlamentarischen Republik mit allen Rechten und Freiheiten für das Volk und einen allmählichen Übergang zu einem demokratischen Sozialismus.“

Der antifaschistische Gründungsimpuls, die Hoffnung auf ein besseres Deutschland und auch eine zunächst einladende Kulturpolitik (von einigen klugen sowjetischen Kulturoffizieren beeinflusst) machten die SBZ attraktiv für bedeutende Schriftsteller, Künstler und Wissenschaftler, die aus der Emigration den Weg in das östliche Deutschland suchten: Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Anna Seghers, Hanns Eisler, Ernst Bloch, Hans Mayer und nicht wenige andere. Für sie war hier das antifaschistische Deutschland, nicht der Westen. Hier wurden die richtigen, entschiedeneren Konsequenzen aus der FaschismusErfahrung gezogen. Hier wurden die alten Nazis härter verfolgt. (Hier gab es keinen Globke.) Der Sozialismus erschien vielen als geeignetes Mittel, den Faschismus radikal auszutreiben (wie es ja auch manche im Westen meinten, etwa der linke CDU-Flügel). Diese hoffnungsbestimmte Überzeugung hat lange getragen. Und ist in bitteren Schritten nach und nach zerstört worden.

Nach dem Zerbrechen der Anti-Hitler-Koalition, dem sich verschärfenden Gegensatz zwischen den westlichen Siegermächten und der Sowjetunion, dem beginnenden Kalten Krieg 1947/48 vollzog sich in energischem Tempo die endgültige Stalinisierung der SED und die Unterwerfung Ostdeutschlands/der DDR unter das sowjetische Modell. Es galt die Devise von Walter Ulbricht, dem allgewaltigen SED-Chef: „Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“ Schon im vierten Jahr der DDR, am 17. Juni 1953, kündigte sich das Scheitern dieses kommunistischen Großversuchs an.

Warum diese Erinnerung an die Anfänge im Osten Deutschlands, an den kurzen „Frühling“ von Demokratie und Freiheit nach dem Krieg? Weil vor und am Beginn der DDR ehrenhafte Motive und hochanständige Überzeugungen standen: die tiefe Beschämung – nach den Nazi-Verbrechen und angesichts der deutschen Schuld – und die große Hoffnung – auf einen wirklichen Neubeginn, auf ein ganz anderes Deutschland!

Aufbruch und Ende

Mit den Anfängen der DDR war ja auch ein sozialer Aufbruch verbunden: Die Bodenreform und die Enteignung von Nazi-Aktivisten und Kriegsverbrechern fand in der Bevölkerung breite Zustimmung. Und die kulturellen Aufbrüche: Man erinnere sich nur an die frühen Defa-Filme und in Berlin an das Deutsche Theater und das Berliner Ensemble und viele literarische Werke. Am Neubeginn der Universitäten und Akademien waren viele erfahrene Wissenschaftler beteiligt, die nicht durch Verstrickungen mit dem Nazi-System belastet waren.

Die Geschichte der DDR ist auch eine Geschichte der Enttäuschung der Anfangshoffnungen, des Raubbaus und der Zerstörung der ursprünglichen idealistisch-sozialistischen Ideale und Überzeugungen. Das war ihr Ende: Wo die den Staat tragende Ideologie (aus Antifaschismus und Marxismus-Leninismus) nicht mehr geglaubt wird, da erledigt sich der Existenzgrund für die mit so vielen Mühen und auch Gewalt erbaute und verteidigte DDR! Es hat bis dahin leider 40 Jahre gedauert – und ist doch ein Kapitel der gemeinsamen deutschen Geschichte.

Dr. Wolfgang Thierse war von 1990 bis 1998 stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion und von 1998 bis 2005 Präsident des Deutschen Bundestags.

© SPD/Thierse