Titelthema

Haut als Bekenntnis

Ob als Zeichen der Erinnerung oder der Zugehörigkeit, als persönliches Schutz- oder Danksymbol: Unter Pilgern und Mystikern existieren Tattoos seit Tausenden Jahren. Eine Probebohrung zur ältesten Form der sakralen Kunst

Manchmal scheint mir die Lehre der unbefleckten Empfängnis weniger kontrovers als die Frage nach der religiösen Tätowierung. Wenn es um Tattoos geht, scheiden sich die Geister.

Zugleich stellt die subkutane Tinte eine der ältesten Formen religiöser Kunst dar. Noch bevor heilige Tiere, magische Muster, Gottheiten, Engelwesen oder Märtyrerinnen auf Felsenwände, Bananenbaumblätter und Tempelmauern gemalt wurden, fanden sie Platz auf dem menschlichen Körper.

Das Bedürfnis, sich Zeichen zu geben, ist ungebrochen. Vom Kunstsammler, der sich seine Obsession kaum rational erklären kann, bis hin zum Foto auf dem Homescreen des eigenen Handys: Wir umgeben uns gerne mit lieb gewonnenen Bildern.

Als ich für mein Buch recherchierte, besuchte ich Tattoo-Studios in Paris, Jerusalem, Rom, Los Angeles und London. Ich entdeckte dabei uralte Traditionen der christlichen Tätowierung. Außerdem ist mir klar geworden, dass spiri-tuelle Tattoos sich nicht nur vom traditionellen Formenkanon der Weltreligionen speisen.

Im Gegenteil: Religion, das hat auf intime Weise mit der menschlichen Kreativität und Imagination zu tun. In der christlichen Kunst wird das besonders im Pilgerwesen deutlich: Wer kennt nicht die ganzen sonderbaren Sticker, Wanderstockmedaillen und kurios geformten Votivgaben in Altötting?

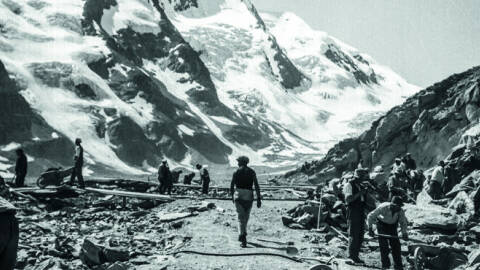

tätowiert eine armenische Pilgerin im armenischen Viertel der

Stadt Jerusalem / Foto: Library of Congress/Verlag das Wunderhorn

Da lässt sich etwa ein junges Paar, dessen zweijährige Tochter bei einem Autounfall gestorben war, ein Partnertattoo stechen. Ihre Tätowierung zeigt das Lieblingsspielzeug der Tochter. Sooft die Eltern in ihre Armbeugen schauen, erinnern sie sich auf eine positive Weise an das Kind, das sie verloren haben. Unzählige Tattoos stellen ein Memento mori oder ein Schutz- oder Danksymbol dar. Sie sind oft diskret und unauffällig, gelegentlich unübersehbar. Sie sind aber mehr als eine Laune, sondern fest verankert in Identität und Selbstverständnis dieser Menschen. Als Namenstattoos stiften sie Beziehungen zur Oma, den Eltern, den Geschwistern.

Religionen sind Motoren der Bildgenerierung und Zeichenproduktion. Der Umgang mit ihnen ist daher eine zentrale religiöse Aufgabe. Man betrete irgendwo auf der Welt eine religiöse Stätte: Sofort wird man auf eine Fülle an Figuren und Formen stoßen, die hier auf eine privilegierte Art und Weise gepflegt und ausgedeutet werden.

Die Kathedrale des Selbst

Die christliche Kathedrale bildet dabei eine exklusive Behausung von christlichen Bildwelten: Die biblischen Erzählungen, die Gestirne, aber auch lokale Heiligenlegenden treten in Gestalt von Glasfenstern, Skulpturen, Tapisserien, Mosaiken und Gemälden prominent hervor. Die Innen- und Außenhaut von Kirchen ist übersät mit Fresko- und Seccomalereien. Alle wichtigen Figuren und Bilder sind an einem Ort. Sie sind anwesend und unübersehbar.

Von diesem Gedanken ist es nicht weit zu der Vorstellung, dass auch der menschliche Körper eine Art skulpturales Tagebuch, eine Kathedrale des Selbst, darstellt. Und sind es nicht Christen, die manisch überall ihre Zeichen hinterlassen, wo sie umhergehen: kein Gipfel ohne Kreuz, keine Grotte ohne Marienfigur.

Schon auf jahrtausendealten Mumien aus Ägypten oder aus Peru finden sich Hautreste, die künstlich mit Farbpigmenten geschmückt worden sind. Das rituelle Tätowieren findet sich in Kulturen, die niemals miteinander in Verbindung standen, sowohl bei den pazifischen Inselvölkern von Neuseeland über Polynesien bis nach Hawaii als auch bei den keltischen Stämmen in den Wäldern Europas.

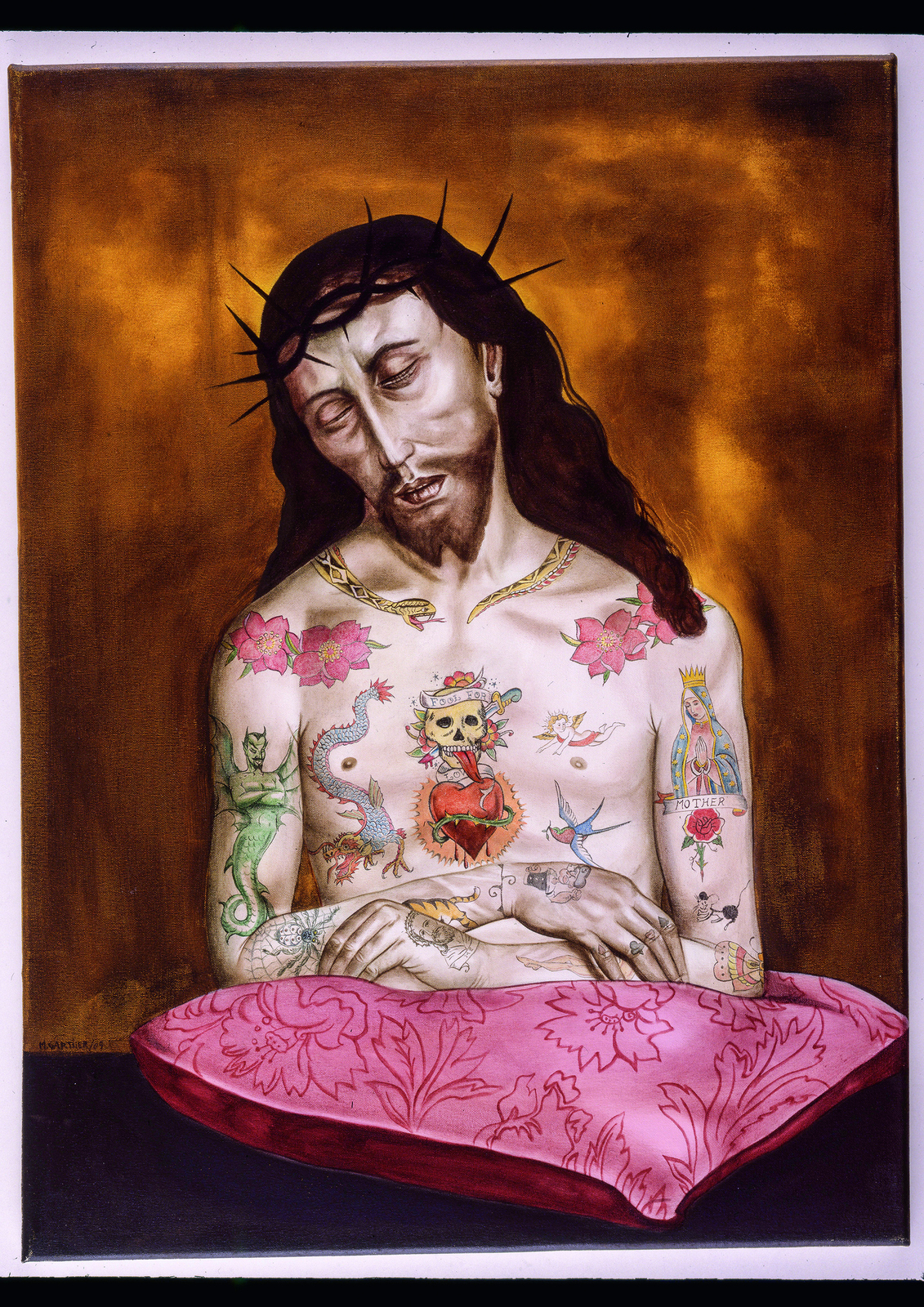

um ein Gemälde von Marianna Gartner von 2006

Foto: Marianna Gartner/Verlag das Wunderhorn

Oft wechseln Motivik und Muster in solchen Gesellschaften nach Rang, Geschlecht oder Alter. Sie bezeichnen sakral gefestigte Gruppenzugehörigkeiten. Die Menschen verwendeten hohle Fischgräten, Vogelknochen oder andere primitive Mittel, um Farbpigmente unter die Haut zu bringen.

Am Nilufer wird die Tätowierung für die Ägypter zu einer Erinnerungstechnik. Tätowierte Hieroglyphen verbürgen auf der Haut – ähnlich wie an Tempelmauern, auf Vasen oder Papyri – ganze Geschichten, Abstammungen und Taten von Menschen am pharaonischen Hof. Es ist übrigens die Rolle der Tätowierung im exzessiven Totenkult Altägyptens, die im Judentum (Levitikus) dazu führte, die Tätowierung zu untersagen.

Mystik: Das heilige Zeichen

So sehr sich Religionen veränderten, so sehr veränderten sich auch ihre Zeichen. Es ist auch wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass Zeichen ihre Bedeutungen zufällig gewinnen. Identische Symbole können in unterschiedlichen Religionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ganz unterschiedliche Bedeutungen tragen. Besonders in monotheistischen Religionen entwickelten sich zahlreiche Tattoo-Traditionen sowie Traditionen der Tattoo-Bekämpfung. Beide stehen nebeneinander. Verbot und Gebot der Tätowierung existiert zur gleichen Zeit.

Mancherorts, wie auf der Synode von Northumbria im 7. Jahrhundert, wird die Tätowierung von Papst Hadrian verboten, weil sie als das Relikt einer heidnischen Religion gilt. Anderorts – bei den Kopten in Ägypten – wird sie als wichtiges Erkennungszeichen von Christen untereinander ritualisiert: Die Kopten bilden im Nahen Osten oft eine Minderheit und sind nicht selten bedroht, so tätowieren sie auch heute noch in ihre Handwurzel ein christliches Kreuz ein, um sich untereinander erkennen zu können. Ähnliche christliche In-Group-Tätowierungen finden sich in Äthiopien, Südwestindien und in Bosnien.

Gleichzeitig finden sich Tattoos gerade im christlichen Mystizismus des Mittelalters – etwa bei dem Dominikaner Heinrich von Seuse in Schwaben. Sie finden hier ihre Entsprechung in der Stigmata-Theologie eines Franziskus, aber auch der Vorstellung, dass die Wundmale Jesu nicht Zeichen der Unterdrückung, sondern des Triumphs in der Auferstehung darstellten.

Heinrich Wilhelm Ludolf trug Anfang des 18. Jahrhunderts Tätowierungen

Foto: Franckesche Stiftungen Halle an der Saale/Verlag das Wunderhorn

Pilgertätowierungen

Wer auf eine Reise geht, möchte gerne ein Souvenir mit nach Hause bringen. Sak Yant sind traditionelle buddhistische Tätowierungen in Thailand und Kambodscha. Mönche oder Ajarns stechen sie mit Bambusnadeln, begleitet von Gebeten. Die Muster – Yantras, Tiere, Mantras – sollen Schutz, Kraft und spirituelle Führung schenken. Ursprünglich erhielten Pilger sie bei Klosterreisen als Zeichen der Weihe und Erinnerung. Heute sind Sak Yant zugleich religiöse Praxis, Pilgerandenken und kulturelles Symbol, auch von westlichen Suchenden begehrt.

Eine ähnliche Tradition der Pilgertätowierung findet sich in Jerusalem. Dort interviewte ich vor einigen Jahren Wassim Razzouk, einen koptischen Tätowierer: Seine Familie tätowiert christliche Pilger seit über 700 Jahren. Gängige Symbole sind der heilige Georg, Tauben oder das Jerusalemkreuz. Diese Form der Tätowierung wird vom Mittelalter bis in die Gegenwart in Pilgerberichten bezeugt und fand auch um 1900 im europäischen Hochadel prominente Freunde.

Überhaupt ist die christliche Pilgertätowierung weit verbreitet: Sie bildet auch ein wichtiges Element bei Marienwallfahrten in Mittelägypten. Außerdem war sie ein überregional bekanntes Souvenir für die Wallfahrt im italienischen Loreto, wo der Tattoo-Artist Jonatal Carducci in seinem Studio dieser seit dem 12. Jahrhundert an der ganzen Adria überlieferten Pilgertätowierung ein kleines Privatmuseum gewidmet hat. Heute genießt die christliche Pilgertätowierung von Santiago de Compostela bis zu Pilgerstätten in Manila oder Brasilien große Beliebtheit.

Kurzum: Ganz gleich ob als Zeichen der Erinnerung oder der Zugehörigkeit, als persönliches Schutz- und Danksymbol unter Pilgern oder Mystikern, die Tätowierung ist eine der ältesten und wichtigsten Techniken der sakralen Kunst. Sie kennt in allen Epochen und unter allen Kulturen unterschiedliche Ausprägungen. Ist das gesund? Vielleicht sollte man sich diese Frage stellen: Legt sich ein Fakir ins Federbett? Und: Welche religiöse Praxis ist schon vernünftig?

Paul-Henri Campbell ist Schriftsteller und katholischer Theologe. Er lebt in Wien. Im Jahr 2019 veröffentlichteer den Interviewband „Tattoo & Religion. Die bunten Kathedralen des Selbst“. Er ist Mitbegründer der Societas Indelebilis, eines katholischen Tätowiererverbands.

Foto: Volker Derlath