Aktuell

Krieg und Klimawandel

Die ökologischen Katastrophen im Gefolge jüngster Kriege haben verheerende Auswirkungen auf die Rettung des Planeten. Dam Busters: Zwei aktuelle Ausstellungen beschäftigen sich mit dem Thema Wasser als Waffe.

von Frank Mehring (Kleve) und Mariia Kravchenko (Kiew)

Krieg geht immer einher mit unermesslichem Leiden und Traumata für Menschen, meist über mehrere Generationen. Bombardierungen verursachen auch höchst gefährliche ökologische Schäden. Sie bedrohen die Biodiversität und das Überleben von Wildtieren. Die kumulativen Auswirkungen dieser ökologischen Katastrophen verschärfen humanitäre Krisen und führen zu langanhaltenden, weitreichenden Umweltproblemen. Die Sprengung von Dämmen und Deichen lenkt das Augenmerk auf eine verheerende militärische Praxis: Wasser, eine der wichtigsten Ressourcen unseres Planeten, als Kriegswaffe zu missbrauchen. Wie erleben wir Krieg und Umweltzerstörung im Zeitalter des Klimawandels? Wie können wir diesen Aspekt stärker in unsere Erinnerungskultur integrieren?

Die Schnittstelle von Krieg, Zerstörung und Nachhaltigkeit geht jeden an. Wer wie ich am Niederrhein lebt, weiß, wie wichtig es ist, sich vor der vernichtenden Kraft eines Rheinhochwassers zu schützen. Ich wohne in Rindern unweit von Kleve, wo die Geschichte des Schutzes vor Wasser im Zweiten Weltkrieg in ihr zynisches Gegenteil verwandelt wurde, nämlich als strategische Kriegswaffe gegen die Alliierten – und letztlich auch gegen die eigene Bevölkerung. Vor dem Hintergrund der akuten Bedrohung des ökologischen Gleichgewichts unseres Planeten ist das Thema "Wasser als Waffe" ein beunruhigendes Beispiel dafür, wie die dringend erforderliche internationale humanitäre Anstrengung zum Erhalt des Planeten und unserer Spezies ernsthaft gefährdet ist. Im Folgenden möchte ich mit meiner Kollegin Mariia Kravchenko aus Kiew eine Brücke zwischen der deutsch-niederländischen Geschichte von Wasser als Waffe zu dem gegenwärtigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schlagen.

Die nationalsozialistischen Dam Busters

Unweit von meinem Haus, auf der Wasserburg Rindern, entstand im Oktober 1944 der Plan, Wasser als Waffe gegen den Angriff der Alliierten auf ihrem Vormarsch entlang der Siegfried-Linie ins Ruhrgebiet zu nutzen – mit verheerenden Folgen für Menschen, Tiere und die Umwelt. Das Mastermind hinter der koordinierten Deichsprengung war der Mitgründer und Vorsitzende der niederländischen nationalsozialistischen NSB, Anton Mussert. Als gelernter Deichingenieur konnte er auf eine jahrhundertealte Tradition in den Niederlanden zurückblicken, in der Wasser als Verteidigungs- und Vernichtungswaffe gegen Eindringlinge genutzt wurde – etwa in der "Hollandse Waterlinie“.

Die von Maurice von Nassau Anfang des 17. Jahrhunderts entworfene wasserbasierte Verteidigungslinie zielte darauf ab, eine Reihe von militärischen Anlagen zu errichten, um Amsterdam und die umliegenden Gebiete zu schützen. Diese innovative Strategie bestand darin, die Niederlande durch gezielte Unterwasserverteidigung in eine befestigte Insel zu verwandeln und potenzielle Angreifer abzuwehren. Ihre Ursprünge gehen auf das späte 16. Jahrhundert während des "Achtzigjährigen Krieges" gegen Spanien zurück, wo sie erfolgreich zur Verteidigung von Städten wie Alkmaar und Leiden eingesetzt wurde, indem die umliegenden Polderlandschaften geflutet wurden. Außerdem spielte diese Verteidigungstaktik eine entscheidende Rolle dabei, die französische Invasion im turbulenten Jahr 1672 zumindest teilweise aufzuhalten.

Der auf der Wasserburg geschmiedete Plan zielte auf die Zerstörung der Deiche in Elden (bei Arnheim), Erlecom und der Schleuse in Brienen bei Kleve. Durch die so herbeigeführte großflächige Überschwemmung sollten Gebiete innerhalb des eigenen Territoriums für die schwere Kriegsmaschinerie der Alliierten unzugänglich gemacht werden. Die Flut der zweiten Sprengung im Februar 1945 setzte weite Landstriche zwischen Rhein, Waal und Querdamm unter Wasser und verschüttete zahlreiche Dörfer und die umgebende Naturlandschaft der Düffel. Acht Kilometer der Hauptverbindungsstraße zwischen Kleve und Nimwegen wurden überflutet, der Wasserstand erreichte an manchen Stellen bis zu einem Meter. Mit der Entscheidung, die Deiche zu brechen, wurde billigend in Kauf genommen, dass unzählige Zivilisten ihr Hab, Gut und Vieh, oder gar ihr Leben verloren, auf beiden Seiten der deutsch-niederländischen Grenze.

Die britischen Dam Busters

Das Konzept, den Feind im Krieg durch gezielte Angriffe auf Staudämme und Talsperren lahmzulegen, wurde von der britischen Luftwaffe ein Jahr zuvor erprobt. In einer waghalsigen Mission gelang es in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 1943 dem 617. Bombergeschwader der britischen RAF, die gewaltigen Talsperren Möhnetalsperre, Edertalsperre und Sorpetalsperre mit speziell entwickelten Rollbomben aus großer Höhe zu sprengen. Bei dieser sogenannten "Dambuster-Attacke" galt es, die lebenswichtige Infrastruktur und die Fabriken der Nationalsozialisten zu zerstören. Die dabei entstehenden Springfluten richteten verheerende Schäden an und rissen Menschen, Tiere und Häuser mit sich.

Der Schriftsteller Paul Brickhill hielt die dramatischen Ereignisse in einem packenden patriotischen Roman fest, der später als Grundlage für den gefeierten Film The Dam Busters von 1955 diente. Brickhills Bericht zufolge verursachte die Flut nicht nur schwere Schäden an 125 Fabriken und verwüstete 3000 Hektar Ackerland, sondern führte auch zum Tod von 1294 Menschen, darunter 749 meist ukrainische Gefangene aus einem Arbeitslager unterhalb der Edertalsperre. Das Original-Kinoplakat des britischen Films zeigt eine eindrucksvolle visuelle Komposition, die den Betrachter in das Cockpit mit Blick auf die gebrochene Möhnetalsperre versetzt und die Perspektive eines Piloten des Geschwaders 617 einnimmt. Das wahre Ausmaß der Kosten und des menschlichen Leids, das durch die Bombardierungen verursacht wurde, wird in dem Film jedoch nicht gezeigt. Die Schlüsselszene des Anflugs mit sogenannten Rollbomben auf die Talsperre und anschließende spektakuläre Detonation hat der amerikanische Regisseur George Lucas in seinem ersten Star Wars-Blockbusterfilm 1977 in der finalen Angriffssequenz auf den Todesstern kreativ und effektvoll umgesetzt – als eine Art Popcornfeuerwerk in Cinemascope, ohne Wasser und erkennbare Opfer.

Wasser als Waffe – Erinnerungskulturen

Wie können wir nach einer solchen Zerstörung die Befreier angemessen ehren, der Opfer gedenken und gleichzeitig die Versöhnung und Heilung zwischen Nationen und Völkern fördern?

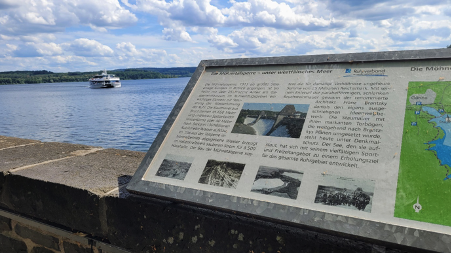

Informationstafel der Liberation Route Europe zur der Deichsprengung bei Elden © FM

Um sich an die Vergangenheit zu erinnern, müssen wir zunächst ein geistiges Bild schaffen, wie der französische Kunsthistoriker Georges Didi-Huberman feststellte. Dieser Prozess umfasst sowohl figurative als auch konkrete Elemente. Indem wir Bilder verwenden, können wir die Vergangenheit in unser gegenwärtiges Gedächtnis holen. Die Informationstafel entlang der europäischen Liberation Route – ein Weg, der Gedenkstätten und Geschichten zum Zweiten Weltkrieg in Europa in Wort, Ton und Bild miteinander verbindet. Das zentrale Foto zeigt anschaulich den Deichbruch und die darauffolgende dramatische Überflutung der Umgebung. Ende November 1944 war der Wasserstand des Rheins außergewöhnlich hoch, was zu einer schweren Überschwemmung der Betuwe-Region führte, nachdem der Deich am 2. Dezember absichtlich durchbrochen worden war.

Die russischen Dam Busters

Der Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 erinnert uns auf schmerzliche Weise daran, wie sich die Geschichte der militärstrategischen Deichsprengungen fortsetzt. Bei der Zerstörung des Kachowka-Staudamms am 6. Juni 2023 war es nicht das erste Mal, dass Wasser als Waffe gegen die Ukraine eingesetzt wurde. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Dnipro-Staudamm (in den 1940er Jahren als Dniprelstan bekannt), das seinerzeit größte Wasserkraftwerk Europas in Saporischschja, das von der Sowjetunion zwischen 1927 und 1932 während der Industrialisierung und des sogenannten "ersten Fünfjahresplans" gebaut wurde, zweimal gesprengt. Die Sowjets sprengten den Damm im August 1941, um die deutsche Offensive zu stoppen, und lösten damit eine mehrere Meter hohe Flutwelle aus, die alles in ihrem Weg auslöschte und mindestens 3000 Menschenleben forderte. Im Gegenzug zerstörten die Nationalsozialisten im Herbst 1943 den Dnipro-Damm, um die Rote Armee aufzuhalten. Die Explosionen waren jedoch nicht so heftig, möglicherweise aus zwei Gründen, über die Historiker noch immer streiten: Entweder scheiterte der Abbau des gesamten Damms, oder aber die Zerstörung wurde abgebrochen, um die flussabwärts am Dnipro stationierten deutschen Truppen zu schützen.

Die Wassersprengungen halfen nicht den Armeen, die sie durchführten, verursachten aber enorme Schäden für die Umwelt und die Zivilbevölkerung. In beiden Fällen wurde der Dnipro-Staudamm nur teilweise zerstört, so dass die Folgen eigentlich noch verheerender hätten ausfallen können. Dieser gigantische Wasserkraftwerkskomplex und Staudamm avancierte im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erneut zum Ziel von Zerstörungsaktionen. Am 22. März 2024 griff die russische Armee den Damm mit acht Raketen an, wodurch die beiden Hauptkraftwerke beschädigt und außer Betrieb gesetzt wurden. Erdölprodukte kontaminierten daraufhin den Fluss Dnipro. Glücklicherweise wurde der riesige Damm selbst nicht zerstört.

Der Kachowka-Damm ist, im Gegensatz zu riesigen Bauwerken wie dem Dnipro-Damm, bemerkenswert für die Größe seines Wasserreservoirs, das sogenannte Kachowka-Meer. Er wurde von 1950 bis 1955 gebaut und war das letzte der sogenannten "Großen Bauprojekte des Kommunismus", die von Josef Stalin initiiert wurden. Im Rahmen dieses größenwahnsinnigen Programms wurden in der sowjetischen Ukraine zahlreiche Wasserkraftwerke, groß angelegte Bewässerungssysteme und Schifffahrtskanäle geschaffen. Der Hauptgrund für den Bau des Kachowka-Staudamms bestand darin, das trockene Steppenland der Südukraine für die Landwirtschaft im industriellen Maßstab nutzbar zu machen. Dieses Ziel wurde erreicht, das wirtschaftliche Potenzial dieser Gebiete erheblich gesteigert. Neben der landwirtschaftlichen Entwicklung lieferte der Kachowka-Staudamm Strom und Trinkwasser für die Region, einschließlich der Krim.

Zur gleichen Zeit erstreckte sich das Kachowka-Meer über 240 Kilometer entlang des Flusses Dnipro. Hunderte von Dörfern und das gesamte historische Gebiet von Velykyi Lug (die Große Wiese) landeten auf dem Grund des Stausees. Deshalb bedeuteten die Explosionen vom 6. Juni 2023, die zur völligen Zerstörung des Staudamms führten, eine Reihe von Katastrophen: Umweltkatastrophen mit dem Tod von Haus- und Wildtieren, Landschaftsveränderungen für die riesige Region am Unterlauf des Dnipro-Flusses; humanitäre Katastrophen mit Opfern unter der Bevölkerung und den Militäreinheiten im überfluteten Gebiet; wirtschaftliche Katastrophen mit Schäden an Gebäuden und Infrastrukturen, Bewässerungssystemen und einer Verschlechterung der Wasserqualität.

Das tatsächliche Ausmaß der Schäden und die Zahl der Todesopfer (die offizielle Zahl beläuft sich auf 32) sind nicht bekannt, da 68 Prozent der überschwemmten ukrainischen Gebiete (insgesamt 620 Quadratkilometer in den vier Regionen – Cherson, Mykolajiw, Dnipropetrowsk und Saporischschja) immer noch von Russland besetzt sind. Nehmen wir nur ein Beispiel, die Stadt Oleshky, die älteste Stadt in der Region Cherson. Anonyme Zeugenaussagen, die die freie Ukraine erreichen, sind herzzerreißend. Nach der Zerstörung des Kachowka-Damms waren rund 90 Prozent der Gebäude überflutet. Augenzeugen berichten, dass das Wasser in den Häusern stand, Kühlschränke umherschwammen, in der Kirche und der historischen örtlichen Bibliothek das Wasser bis zum Dach stand. Die Flut zerstörte das einzigartige Haus und Museum der ukrainischen Malerin Polina Rajko sowie die Visitenkarte der Gemeinde – Oleshky Sands, eine Halbwüste im Süden der Ukraine. Außerdem wissen wir nicht, wie viele Menschen dort starben, und das nicht nur wegen des Wassers: Russische Militärs patrouillierten in dem Gebiet mit Gewehren, um die Evakuierung der Menschen zu verhindern und die Hilfe ukrainischer Freiwilliger zu erschweren.

Das vorrangige Thema der Beendigung der russischen Invasion in der Ukraine dominiert die Diskussionen zum Gedenken an diese Ereignisse und unterstreicht die Notwendigkeit, dass Wasser niemals als Waffe eingesetzt werden darf. Trotz des andauernden Krieges und des täglichen Leids der Ukrainer unter neuem Beschuss wird die Zerstörung des Kachowka-Staudamms in den Medien auffallend schwach thematisiert. Die Weltgemeinschaft sollte bereits jetzt, gemeinsam mit ukrainischen Wissenschaftlern, verschiedene Wiederaufbaustrategien für das betroffene Gebiet entwickeln, darunter auch Initiativen zum Gedenken an die Tragödie von Kachowka im Jahr 2023. Dies würde sicherstellen, dass künftige Generationen den Grundsatz, dass Wasser niemals als Waffe eingesetzt werden darf, unmissverständlich begreifen. Tatsächlich haben die unkontrollierten und nicht aufgearbeiteten Umweltvergehen der Vergangenheit in gewissem Maße das Wiederaufleben von Wasser als Waffe begünstigt.

Die Erinnerungskultur an Kriege darf nicht nur als humane Katastrophe vermittelt werden, sondern muss auch als zynisches Verbrechen an der Natur verstanden werden.

Die Autoren:

Frank Mehring, RC Kleve-Schloß Moyland, ist Kulturwissenschaftler und Professor für Amerikanistik an der Radboud University in Nijmegen/NL. Er lebt mit seiner Familie in Rindern bei Kleve.

Mariia Kravchenko, ukrainische Amerikanistin und Programmbeauftragte im Kiewer Büro von Fulbright Ukraine & Institute of International Education. Sie stammt aus Rubizhne, Region Luhansk.

Zwei aktuelle Ausstellungen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet:

Die dramatische Geschichte der Dam Busters und ihre aktuelle Relevanz – etwa im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine – sind auch Thema einer Ausstellung an der niederländischen Radboud-Universität. Unter dem Titel Go with the Flow setzt sie sich kritisch mit dem Verhältnis von Land und Wasser im Zeitalter des Klimawandels auseinander.

Zur Ausstellung an der Radboud-Universität

Parallel dazu widmet sich das nahegelegene Museum Forum Arenacum in Rindern auf deutscher Seite in der Ausstellung 80 Jahre Befreiung: Von Operation Market Garden bis zur Rheinlandoffensive dem gezielten Einsatz von Wasser als strategischer Kriegswaffe. Im Fokus stehen dabei die Bombardierungen von Dämmen und Deichen durch die Nazis in der Region zwischen Arnheim, Nijmegen, Kleve und Kalkar.

Zur Ausstellung im Museum Forum Arenacum