Titelthema

Land der Hämmer

Österreichs Wirtschaft steht für eine starke Industrie – aber nicht nur. Auch die Branchen Pharma, Biotech, Elektronik und einige andere tragen zur Wirtschaftskraft des Landes bei

Österreich versteht sich als Industrieland. So steht es im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung. Darin wird auch ein klares Bekenntnis dazu abgegeben, dass Österreich auch in Zukunft ein Industrieland sein soll. In der Bundeshymne wird seit 1947 vom "Land der Hämmer" gesungen. Allerdings erst, nachdem von den Bergen, dem Donaustrom, den Äckern und den Domen die Rede war. Den Hämmern wird immerhin das Attribut "zukunftsreich“ nachgestellt.

Die Charakterisierung Österreichs als Industrieland kann empirisch gut belegt werden. Der Anteil der Industrie (verarbeitendes Gewerbe, sprich ohne Bauwirtschaft, Energie und Bergbau) am Bruttoinlandsprodukt liegt bei circa 18 Prozent, was höher ist als der EU-Durchschnitt, aber etwas niedriger als in Deutschland. Die Industrie beschäftigt etwas weniger als 700.000 Arbeitnehmer. Das mag angesichts einer Gesamtbeschäftigung in Österreich von etwa vier Millionen zunächst nicht nach sehr viel klingen. Allerdings muss man sich zwei Dinge vergegenwärtigen. Erstens ist das verarbeitende Gewerbe im engeren Sinn nicht sehr personalintensiv, es kauft jedoch Vorleistungen aus vielen personalintensiven Branchen zu, etwa aus dem Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen. Im Produktionsverbund ist die Industrie daher sehr viel relevanter. Zweitens wird das, was als Industrie gilt, von statistischen Konventionen bestimmt. Strukturelle Veränderungen in der Produktionsweise oder der Natur der hergestellten Produkte (etwa die Bedeutung von Steuerungssoftware) wirken sich auf die gemessene Quote aus. In der großzügigsten Abgrenzung (inklusive Bau, Energie und Bergbau) und unter Berücksichtigung der Lieferverflechtungen ist die Industrie für knapp die Hälfte der Wertschöpfung und die Hälfte aller Arbeitsplätze in Österreich verantwortlich.

Das Bekenntnis zu einer starken Industrie ist ein wesentlicher Bestandteil der österreichischen Sozialpartnerschaft, denn Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite sind gleichermaßen an ihrer positiven Entwicklung interessiert. Die Sachgüterherstellung ist häufig im ländlichen Raum angesiedelt, zahlt gute Löhne und Steuern und bietet eine hohe Jobsicherheit.

In einem Land mit hohen Löhnen, Steuern und Abgaben sowie strenger Regulierung kann die Industrie nur florieren, wenn sie sich stark auf Nischen spezialisiert, in denen sie technologisch führend ist. Diese Nischen werden von oft wenig bekannten Hidden Champions bevölkert, die in ihren Bereichen Weltmarktführer sind, absolut gesehen, aber dennoch klein sind. Ihre Exportanteile liegen oft bei 90 Prozent oder mehr. Auch große Industrieunternehmen wie die Stahlschmiede Voestalpine können nur bestehen, wenn sie Spezialstähle und hochinnovative Lösungen produzieren. In diesem Sinne ist auch das größte Industrieunternehmen des Landes ein Nischenplayer.

Vielbesungene Schönheit

Ein hoher Exportanteil ist jedoch zwingend erforderlich für eine erfolgreiche Nischenstrategie. Österreichs struktureller Leistungsbilanzüberschuss wird maßgeblich vom Überschuss der Güterexporte über den Güterimporten bestimmt. Anders als in Deutschland war dieser Überschuss jedoch nie Anlass für übertriebenen Nationalstolz. Das ist auch besser so, denn er zeugt nicht nur von der Attraktivität österreichischer Erzeugnisse im Ausland, sondern auch von einem laufenden Kapitalabfluss, weil Investitionen aktuell anderswo rentabler sind als im Inland.

Wie in allen OECD-Staaten ist auch in Österreich seit den 70er Jahren der Anteil der Industrie an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung rückläufig. Anders als in vielen westeuropäischen Ländern oder in den USA hat jedoch die Öffnung Osteuropas und die darauffolgende Osterweiterung der EU den Industriestandort gestärkt. Grund dafür ist die Ausdehnung der österreichischen Produktionsnetzwerke in Länder mit niedrigeren Produktionskosten, wodurch sich die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie verbessert hat. Österreich konnte seine hohe kulturelle und historische Affinität nach Osteuropa wirtschaftlich erfolgreicher nutzen als andere Länder.

Späte Industrialisierung

In den letzten Jahren ist der statistisch gemessene Anteil der Industrie am Bruttoinlandsprodukt in Österreich deutlich gesunken. Dies hat verschiedene Gründe: Einerseits ist da der stärker werdende Wettbewerb aus Asien, insbesondere aus China, andererseits die Tendenz zur Abschottung großer Absatzmärkte wie der USA. Die jüngsten Entwicklungen im Zuge der Inflationskrise von 2022 bis 2024 sind besonders bedenklich. Sie zeigen, dass ein importierter Inflationsschock in Verbindung mit der in Österreich weitverbreiteten Tradition der expliziten oder impliziten Inflationsindexierung von Löhnen, Mieten und vielen Preisen oder Gebühren zu einer starken Erosion der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Ländern geführt hat, in denen der anfängliche Schock kleiner und die internen Propagationsmechanismen schwächer ausgeprägt waren.

Die industrielle Prägung des Landes ist relativ neu. Im Text der inoffiziellen Hymne aus der Zwischenkriegszeit wurde vor allem die Schönheit des Landes besungen; die Industrie taucht nicht auf. In der Kaiserhymne sowieso nicht. Das ist kaum verwunderlich, denn mit Ausnahme des südlichen Wiener Beckens und einiger Regionen in Oberösterreich, der Steiermark und Vorarlberg hat sich Österreich erst nach dem Zweiten Weltkrieg industrialisiert. Während der Kaiserzeit lagen die industriellen Zentren in Nordböhmen und Mährisch-Schlesien, während die Alpenregion landwirtschaftlich geprägt war. Dennoch gab es auch auf dem Gebiet des heutigen Österreich einige Industrieunternehmen, die noch heute existieren, wie etwa der Maschinenbauer Andritz aus Graz oder der Metallverarbeiter Berndorf in Niederösterreich. Die Familie Mayr-Melnhof hat in der Steiermark die Eisenhüttenindustrie aufgebaut, ist heute jedoch in anderen Branchen tätig.

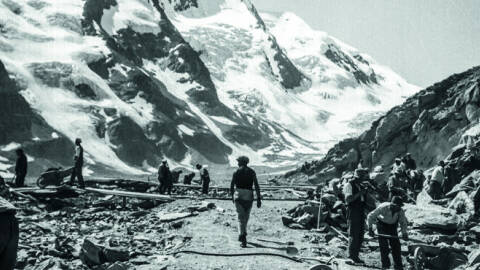

Historisch siedelte sich die Industrie dort an, wo die notwendigen Ressourcen vorhanden waren: an Flüssen, um von der günstigen Energie und den passenden Transportwegen zu profitieren, sowie in geografischer Nähe zum Erzberg und zu Wäldern, die Holzkohle lieferten. Noch heute hat das zur Folge, dass manche Tourismusregionen überraschend viel Industrie beherbergen. So liegt beispielsweise der Anteil der Industrie in Tirol über dem bundesweiten Durchschnitt.

Tourismusland Österreich

Die Industrialisierung Österreichs ist nicht zuletzt auf den Aufbau einer Schwerindustrie für Rüstungszwecke während des Zweiten Weltkriegs zurückzuführen. Nach dem Krieg gelang es der jungen Republik, eine leistungsfähige Industrie aufzubauen, die zum Gegenstand des Nationalstolzes wurde. Davon zeugen etwa Briefmarken aus der Zeit des Wiederaufbaus. Kern der Industrie waren ehemalige Betriebe in deutschem Besitz, die verstaatlicht wurden. Daneben entwickelte sich eine private Industrie, häufig aus kleineren Unternehmen – etwa aus der Holzverarbeitung wie die Firma Greiner in Oberösterreich, ein wichtiger Betrieb im dortigen Kunststoffcluster – oder aus Handwerksbetrieben wie dem ebenfalls in Oberösterreich ansässigen Schweißtechnikproduzenten Fronius oder dem Motorradhersteller KTM.

Ein Kennzeichen der österreichischen Industrie ist ihre Anpassungsfähigkeit. Die existenzielle Krise der verstaatlichten Industrie in den 80er Jahren ist längst überwunden, und aus den damals bedrohten Unternehmen sind Vorzeigefirmen geworden. Die pharmazeutische Industrie hat Österreich als Standort entdeckt, und auch die Forschung im Bereich Biotech ist stark. Überraschenderweise ist das Land auch ein wichtiger Standort für Elektronikprodukte. Im Bereich der Leistungselektronik (Power Semiconductors) ist Österreich europaweit führend und international anerkannt – vor allem dank Infineon in Villach. Ebenso überraschend ist, dass Österreich zu den globalen Topstandorten für Bahntechnologie gehört.

Österreich versteht sich auch als Tourismusland. Diese Ausprägung erfolgte in der Zwischenkriegszeit, als die Schönheit der Landschaft zum zentralen Identifikationsmerkmal der jungen Republik wurde. Diese Wirkung hält bis heute an. Im Ländervergleich ist der Tourismussektor für den heimischen Wohlstand überdurchschnittlich wichtig. Schließlich sieht sich Österreich als Kulturnation. Auch dieser Bereich ist wirtschaftlich bedeutend, wenngleich sich der damit verbundene Nationalstolz eher auf die lange Tradition und die weltweite Topreputation als auf den Beitrag zur Volkswirtschaft konzentriert.

Gabriel Felbermayr

Gabriel Felbermayr ist seit 1. Oktober 2021 Direktor des Österreichischen Institutes für Wirt- schaftsforschung (Wifo) in Wien und Universitätsprofes- sor an der Wirt- schaftsuniversität Wien (WU). Zuvor war er Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft.

Weitere Artikel des Autors

12/2021

Der Preis der Ampel

Mehr zum Autor