Forum

Hassliebe

In Österreich ist die mangelnde Identifikation mit der Europäischen Union aus einer kleinen sprachlichen Eigenheit herauszuhören: "Wir sind bei der EU", heißt es. Bei, nicht in. Über Österreichs Verhältnis zur EU

Bei der Volksabstimmung im Juni 1994 stimmten 66,4 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher für den Beitritt zur Europäischen Union. In Schweden und Finnland, wo die Bevölkerung zur selben Zeit befragt wurde, ging das Rennen viel knapper aus. In den nächsten Wochen entbrannte heftiger Streit über die Zukunft Österreichs nicht etwa in der Gesellschaft, die sich immerhin zu einem Drittel gegen den Beitritt ausgesprochen hatte, sondern innerhalb der politischen Kaste. Der staatspolitisch wichtigste Streitpunkt schien die protokollarische Rangordnung zu sein, ob nämlich der Bundespräsident Thomas Klestil von der ÖVP oder der Kanzler Franz Vranitzky, der als Sozialdemokrat und einstiger Banker vehement für den Beitritt geworben hatte, den Beitrittsvertrag unterschreiben dürfe. In Malta, wo es zum zeremoniellen Akt kam, bot Österreich dann die kleine staatstheatralische Köstlichkeit, dass zwar der Kanzler unterschrieb, der mitgereiste Präsident aber auftrat, als habe er darauf zu achten, dass der Kanzler auch alles richtig mache. Am 1. Januar 1995 wurden das unterschriftsfähige Österreich und die beiden nordischen Staaten offiziell zu Mitgliedern der Europäischen Union.

30 Jahre später: Das 2/3-Verhältnis blieb, …

Was ist aus dem Drittel geworden, das gegen den Beitritt stimmte, und was aus den Hoffnungen und Erwartungen jener zwei Drittel, die für die Mitgliedschaft votierten? Nun, es gibt diese Teilung immer noch, und zwar ungefähr im selben Kräfteverhältnis, doch finden sich in beiden Lagern nicht mehr, oder besser: nicht nur die Gruppierungen und Menschen von damals. Gegen die Mitgliedschaft hatten 1994 die Grünen mobilisiert, die nicht zu Unrecht fürchteten, dass die transnationalen Agrarkonzerne Tausende Bauern um ihre Existenz bringen und heftig gegen die in Österreich damals relativ hohen Standards im Umweltschutz lobbyieren würden. Heute sind die Grünen, mit den liberalen Neos, die zuverlässigsten Anhänger der EU, weil sie – neuerlich nicht zu Unrecht – erkannt haben, dass sich existenzielle Probleme Österreichs, Europas, der Welt nicht mehr durch Entscheidungen lauter einzelner Nationalstaaten werden lösen lassen. Die Klimaerwärmung, die Digitalisierung aller Lebensbereiche, die Krisen und Kapriolen der Finanzmärkte, die Massenmigration machen vor nationalen Grenzen, und seien sie noch so hochgerüstet, nicht halt.

Auf der anderen Seite hatten sich sowohl die Unternehmerverbände als auch die Gewerkschaften für den Beitritt ausgesprochen und viel von dem größeren Wirtschaftsraum erwartet, der sich auch zur Union gemeinsamer Werte und sozialer Errungenschaften entwickeln werde. Die österreichische Wirtschaft, als Ganzes gesehen, hat von der Union enorm profitiert, vor allem durch deren Osterweiterung von 2004. Dass österreichische Banken, Versicherungen, Konzerne und zahlreiche Klein- und Mittelbetriebe am Balkan viel Geld verdienen, spielt in der Öffentlichkeit jedoch kaum eine Rolle; unter Sebastian Kurz hat die ÖVP vielmehr für sich reklamiert, im Alleingang die "Balkan-Route" geschlossen zu haben. Geht es um den Balkan, bleibt es populärer, statt von guten Geschäften, die getätigt werden, von Gefahren zu sprechen, die drohen.

… aber getragen durch neue Gruppierungen

Die Gewerkschaften und Repräsentanten dessen, was man früher Arbeiterbewegung nannte, haben 1994 mit der Parole "grenzenlose Mitbestimmung" für die EU geworben. Sie können heute darauf verweisen, dass die wirtschaftliche Dynamik in bestimmten Branchen tatsächlich neue Arbeitsplätze geschaffen hat und viele Waren und Dienstleistungen für die Konsumenten nachweislich günstiger geworden sind. Dass die EU eine Sozialunion geworden wäre, kann man freilich nicht behaupten, und das liegt nicht allein an den schnöden Kapitalisten, sondern auch daran, dass die allermeisten Europäer noch kein europäisches Selbstbewusstsein entwickelt haben; das Bewusstsein, als Bürger eines gemeinsamen Staatenbundes mit Millionen anderen Menschen verbunden zu sein und gemeinsame Interessen verfechten zu können. Wird Solidarität schon im eigenen Land kaum mehr geübt, ist sie erst recht über das eigene Land und seine Grenzen hinaus fast nicht zu vermitteln, geschweige denn zu organisieren, eben weil sich die Arbeiter, Angestellten, Ich-AGs, Beamten jedes einzelnen Landes nicht mit ihresgleichen in den anderen Ländern identifizieren. Als über die Griechen ein rigoroses Sparpaket verhängt wurde, empörte das außerhalb Griechenlands die Leute allenfalls, wenn sie glaubten, was ihnen die Schlagzeile verkündete, dass nämlich die unverschämten "Pleitegriechen" ihnen allen auf der Tasche lägen.

In Österreich ist die mangelnde Identifikation mit der Europäischen Union aus einer kleinen sprachlichen Eigenheit herauszuhören: "Wir sind bei der EU", heißt es: bei, nicht in. Wir sind nicht Österreicher in Europa, sondern unser Staat ist bei der Europäischen Union. Muss man die Menschen dafür tadeln, dass sie sich eher mit ihrem Land identifizieren, das eine zwar nicht allumfassende, aber in vielen Bereichen noch immer funktionierende Solidargemeinschaft darstellt, als mit dem großen Europa? Dass seine Steuern auch ins strukturschwache Burgenland fließen, ist für jeden Österreicher selbstverständlich, niemand in Vorarlberg oder Oberösterreich fände daran etwas zu kritisieren. Doch im Burgenland selbst, das von der Europäischen Union so hohe Förderungen erhält wie keine andere österreichische Region, ist die FPÖ im Aufwind, die in brachialen Wahlkämpfen gegen die EU als solche, den "Moloch Brüssel", die mythisierten "Eurokraten" zu mobilisieren pflegt.

So ist die Lage mitunter, sagen wir: nicht ganz unparadox. 30 Jahre nach dem Beitritt zur EU, im Juni 2024, haben die Österreicherinnen und Österreicher bei der Wahl zum Europäischen Parlament die FPÖ zur stärksten Partei gemacht. Seit Jahren macht diese methodisch für alles, was die Menschen zu Recht empört oder mehr gewohnheitsmäßig verdrießt, ihnen reale oder halluzinierte Probleme im Leben beschert, die vermeintliche Diktatur der Europäischen Union verantwortlich.

Widersprüchlichkeit wird zur Regel

Zugleich ist die demoskopisch erhobene Zustimmung zur EU in Österreich jedoch so hoch wie schon lange nicht mehr. Das verbindet Österreich mit einigen seiner Nachbarn: Unter den Ungarn etwa ist die Rate mit über 80 Prozent fast die höchste in der gesamten EU; trotzdem wählen sie Viktor Orbán, der dieselbe EU zum Hort allen Übels erklärt, weil sie das christliche Europa zerstöre, den Europäern eine liberale Dekadenz verordne und speziell die Würde der magyarischen Nation missachte. Das eine scheint mit dem anderen nicht recht zusammenzupassen, hohe Zustimmung einer Bevölkerung, die dann jene wählt, die auf rabiate Ablehnung setzen.

Allerdings, sofern politische Wahlen je nach berechenbaren Motiven erfolgten: In der Ära digitaler Dauererregung und des Verlusts fester sozialer, politischer, weltanschaulicher Zugehörigkeiten wird solche Widersprüchlichkeit zur Regel. Auch können sich objektive Erhebungen – oder Erhebungen vorgeblich objektiver Instanzen – vom subjektiven Gefühl der Menschen rundum unterscheiden. Das Gefühl, dass das Leben teurer, die Lebensgestaltung unsicherer, der Druck in Arbeit und Gesellschaft stärker geworden seien und gar die persönliche Freiheit von den Eurokraten eingeschränkt werde, ist nicht nur bei einzelnen Gruppen, deren Lage tatsächlich prekär ist, weitverbreitet.

Auch hier gibt es freilich schlagend widersprüchliche Ergebnisse bei Befragungen: Neun von zehn Österreicherinnen und Österreichern geben, auf bestimmte Weise befragt, besorgt kund, dass es einfach nicht mehr so weitergehen könne – mit der Politik und, äh, überhaupt mit allem. Weiter befragt, bekräftigt diese große Mehrheit jedoch, nicht zu fürchten, dass sich an ihrer eigenen Lebenssituation viel zum Schlechteren ändern werde. Sorgt man sich also nur um die anderen? Das wäre ja fast die Solidarität, um die es sonst schlecht bestellt ist.

Foto: Adobe Stock/Zerbor

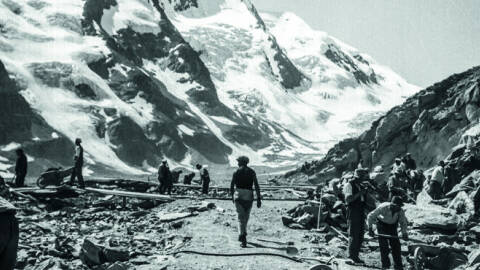

Fotos: Kurt Kaindl, picture alliance/Weingartner-Foto/picturedesk.com

FPÖ-Plakat zur Europawahl 2024 mit Spitzenkandidat Harald Vilimsky. Die FPÖ wurde zur stärksten Kraft gewählt.

© Kurt Kaindl

Weitere Artikel des Autors

11/2025

Der Roma langer Kampf

Melange der Völker

8/2025

Treue ohne Grenzen

7/2025

Go west

6/2025

Katamaran statt Theaterzug

5/2025

Zigaretten unterm Rock

4/2025

Europäischer geht’s kaum

3/2025

Und ewig tanzt die Republik

2/2025

Sympathisch unpünktlich

10/2022

Meine moldawische Sehnsucht

Mehr zum Autor