Forum

Der Roma langer Kampf

Österreich war das erste EU-Land, das die Roma als autochthone Volksgruppe anerkannte. Ihr gesellschaftlicher Aufstieg war hart erarbeitet, und noch immer gibt es Vorurteile.

Das erste Dokument, das die Anwesenheit von Roma-Familien in Österreich bezeugt, stammt aus dem Jahr 1674. Damals stellte der Großgrundbesitzer Christoph II. von Batthyány einen so genannten „Zigeunerschutzbrief“ aus, mit dem er einer Gruppe von Roma sowohl das Herumziehen als auch das Ausüben von Handwerksberufen auf seinen riesigen Gütern gestattete. Mit diesem Wohlwollen konnten die Roma, die über einen langen Zeitraum von einigen hundert Jahren aus Indien westwärts wanderten und endlich die östlichen Provinzen der Habsburger-Monarchie erreichten, in der Regel nicht rechnen.

Die heute gerne als mütterliche Herrscherin verklärte Kaiserin Maria-Theresia hat den Roma die Ansiedelung in Städten verboten und den Gebrauch ihrer Sprache – verschiedene Dialekte des Romanes – unter die Strafe von Stockhieben gestellt. Die Monarchie der Habsburger war zwar übernational verfasst, und in ihrer Staatsmythologie kam der sprachlichen, ethnischen, religiösen Vielfalt eine besondere Bedeutung zu. Doch an dieser Vielfalt hatten die Roma zwar Anteil, aber sie konnten aus ihr nicht das Anrecht beziehen, sich inmitten der zahlreichen Nationalitäten als Gleiche unter Gleichen zu behaupten.

Zumeist standen sie ausweglos unter zwei gegensätzlichen Zwängen: Einerseits wurde ihnen die nomadische Existenz als Zeichen einer unsteten, ja kriminellen Lebensweise vorgeworfen, andrerseits das Recht auf Ansiedelung und Sesshaftigkeit vielenorts verweigert. So mussten sie außerhalb der Städte und Dörfer in eigenen Siedlungen hausen, über die die staatliche Obrigkeit zwar ihr strenges Regiment verhängte, den dort Lebenden aber die allermeisten staatlich gesicherten Rechte verweigerte. Fast nirgendwo vermochten die Roma ihre Häuser und Grundstücke grundbücherlich zu sichern, was dazu führte, dass sie immer wieder – und bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein – ihres Besitzes beraubt, ihrer Häuser enteignet werden konnten.

Dabei haben die Roma nicht nur in der vorindustriellen Ära, sondern auch danach ihre ökonomische Bedeutung gehabt. Vor allem freilich als schlecht bezahlte Arbeiter auf den feudalen Latifundien und später in den industriell aufrüstenden Regionen. Aber eben auch als fahrende Händler, die Waren aus verschiedenen, teils entlegenen Regionen in die Städte lieferten und Güter von dort zurück in alle Winkel der Monarchie brachten. Die „Zigeuner“ waren zudem als eine Art von lebender Zeitung geschätzt, reisten sie doch nicht nur mit Handelsgütern, sondern auch mit Nachrichten aus der Welt durch die Länder. Wo immer sie auftauchten, hieß es, die Kinder wegzusperren, weil die fahrenden Roma im Ruf standen, Kinder zu stehlen, dabei waren gerade umgekehrt sie es, denen diese Schandtaten angetan wurden. Der sich formierende moderne Staat war es, der vielen Roma-Familien die Kinder entzog, vermeintlich um sie ihrem schädlichen Einfluss zu entziehen und für die christliche Gesellschaft zu retten.

Nach dem Zerfall der Donaumonarchie befanden sich die allermeisten österreichischen Roma-Siedlungen im Burgenland. Dort waren sie in der Zwischenkriegszeit bürokratischen Schikanen und gesellschaftlicher Stigmatisierung ausgesetzt, wiewohl einzelne, etwa als Viehhändler, es durchaus zu Wohlstand bringen konnten. Den Verbrechen, die im Nationalsozialismus an den österreichischen Roma verübt wurden, hatten heimische Nationalsozialisten lange vorgearbeitet: etwa mit regionalen Listen, auf denen penibel verzeichnet war, wer in welcher Gemeinde zur „asozialen Rasse der Zigeuner“ gehörte, oder mit pseudowissenschaftlichen Untersuchungen, die die „Minderwertigkeit“ und prinzipielle „Unerziehbarkeit des Zigeunervolks“ medizinisch und volkspädagogisch dekretierten.

1940 wurden die österreichischen Roma in eigene Lager gezwungen, das größte befand sich im burgenländischen Lackenbach, von wo sie später ins Ghetto Litzmannstadt/Lodz und von dort in verschiedene KZ deportiert wurden. Solche Lager gab es aber auch in anderen Bundesländern, etwa am Rand der Stadt Salzburg, wo in Maxglan 300 vorher verstreut in der Stadt lebende Roma zusammengefasst wurden; die Regisseurin Leni Riefenstahl hat 100 von ihnen als „südländisch“ wirkende Statisten für ihren Film „Tiefland“, ja, requiriert, und nach Ende der Dreharbeiten keinen Finger gerührt, als sie allesamt direkt nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurden.

Von den 12.000 burgenländischen Roma überlebten nur etwa 2000 den Porajmos, wie ihr Wort für den Völkermord lautet. Als sie nach Hause zurückkehrten, waren ihre Siedlungen zerstört, das Recht auf Wiedergutmachung wurde ihnen bestritten und lange Zeit als „Asozialen“ und „Kriminellen“ sogar der Status von Opfern des Nationalsozialismus verweigert. Die Überlebenden zogen aus dem Schicksal ihrer Familien die Lehre, dass nur die Unsichtbarkeit sie schützen könne. Viele tauchten im großstädtischen Proletariat von Wien unter, und wer auch nur bescheidenen Aufstieg schaffte, versuchte nicht nur ein unauffälliges Leben zu führen, sondern auch als Roma unerkannt zu bleiben.

Roma, die im Orchester der Wiener Philharmoniker spielten, vertuschten ihre Herkunft, Geschäftsleute gaben sich als gebürtige Ungarn oder Bulgaren aus, nicht als Österreicher, die sie waren. Ihre Lebenserfahrung hatte diese Generation von Roma gelehrt, dass man ihnen das Unrecht, das ihnen zugefügt wurde, übelnimmt, und die Gewalt, die gegen sie ausgeübt wurde, nicht verzeihen werde. So blieben die Roma bis in die 1970er Jahre eine auf sich zurückgeworfene, eine geradezu unsichtbare Minderheit. Kaum jemand in Österreich wusste etwas von diesen Landsleuten, kaum wer hatte je mit Roma Kontakt.

Doch dann veränderte sich etwas. In den frühen 80er Jahren wollten junge Roma und Romnija es im Burgenland nicht länger hinnehmen, dass sie in den meisten Gasthäusern und Diskotheken Lokalverbot hatten, aus keinem Grund als dem, dass sie als Angehörige ihrer Volksgruppe identifiziert wurden. 1989 gründeten sie den ersten österreichischen Roma-Verein. Viele kleine Schritte waren es, bis die Roma für sich und ihr Recht einstanden, in Österreich als Staatsbürger mit gleichen Rechten anerkannt zu werden und gleichen Respekt zu verlangen.

Und sie fanden Menschen, die mit diesem Anliegen sympathisierten, es in Wissenschaft, Kunst, Politik unterstützten und mithalfen, dass daraus ein Anliegen wurde, an dem die Demokratie in Österreich selbst ihre Probe zu bestehen habe. Das führte 1993 zum Parlamentsbeschluss, die Roma als autochthone Volksgruppe anzuerkennen, mit all dem, was das an Rechten und Ansprüchen auf Förderung bedeutet. Als Österreich ein knappes Jahr später Mitglied der Europäischen Union wurde, war es tatsächlich das einzige Land der Union, das den Roma diesen Status bereits zuerkannt hatte, es bildete also die europäische Avantgarde, die allen anderen Staaten vorausgegangen war.

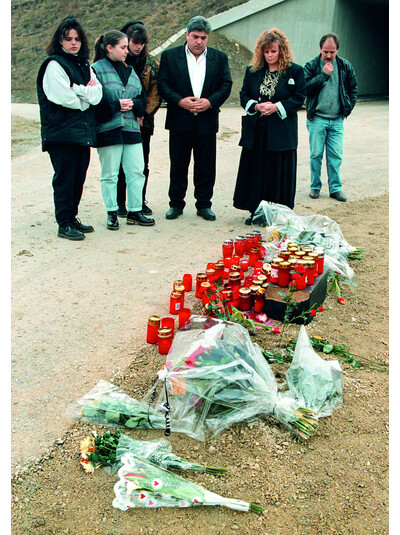

Wieder ein Jahr später hat ein Attentäter, der seit Monaten im Namen einer dubiosen „Bajuwarischen Befreiungsarmee“ Anschläge auf teils prominente Österreicher verübte, am Ortseingang der Romasiedlung von Oberwart eine Rohrbombe deponiert, die vier jungen Männern in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 1995 das Leben kostete. Der Anschlag weckte in den älteren Bewohnern der Siedlung beklemmende, lange überschwiegene Erinnerungen an die Zeit der nazistischen Verfolgung, der die allermeisten ihrer Verwandten zum Opfer gefallen waren. Jörg Haider versuchte mit einer unvergessenen Tirade den rassistischen Anschlag zur kriminellen Gewalttat unter Roma zu erklären und die Opfer zu Tätern zu machen. Die österreichische Öffentlichkeit reagierte aber anders. Es kam zu einer nie dagewesenen Welle der Solidarität mit den Roma, zur Trauerfeier in Oberwart rückte der Bundespräsident mit der gesamten Regierungsmannschaft an.

Der Anschlag tötete vier Menschen, die heute, 30 Jahre später, noch leben könnten, drei von ihnen wären erst in ihren mittleren Jahren. Dennoch ist ihr Mörder grandios gescheitert. Was sich im Jahrzehnt davor anbahnte – mit ersten Roma-Vereinen, gesellschaftlichen Initiativen, staatlichen Gesetzen -, das konnte der Anschlag nicht mehr zunichte machen. Die Roma selbst haben sich nicht mehr zurückdrängen lassen, sondern ihre Anliegen umso entschiedener verfochten; und sie fanden dabei mehr Zuspruch, als sie es selbst erhofft hatten.

30 Jahre später ist die Zahl Universitätabsolventen, die aus Romafamilien stammen, prozentuell gleich hoch wie bei den anderen Österreichern und Österreicherinnen. Das ist schlichtweg sensationell und einer der größten bildungspolitischen Erfolge, die es in Österreich jemals gegeben hat, wenn man nur bedenkt, dass vor 30 Jahren für fast alle Roma-Kinder nach der Pflichtschule Schluss mit der schulischen Bildung war und sich für sehr viele auch keine berufliche Ausbildung mehr angeschlossen hat.

Der jungen Generation, die vor 30, 40 Jahren aufbegehrte und dafür sorgte, dass ihre Volksgruppe erwachte und ihre Stimme in Österreich gehört wurde, ist längst die nächste junge Generation gefolgt, die selbstbewusst in einer Vielzahl von Medien, Vereinen, kulturellen Initiativen auf den Errungenschaften aufbaut, die jene erkämpft haben. Also alles eitel Wonne? Gewalttätige Übergriffe, wie sie in der benachbarten Slowakei und in Ungarn zum Alltag gehören, sind in Österreich zwar nicht zu vermelden, wohl aber mitunter rigoros abwertende Berichte in manchen Medien. Staatliche Gesetze und Anerkennung erzwingen nicht automatisch gesellschaftliche Achtung und menschliche Anteilnahme.

Kommt hinzu, dass die wirtschaftliche Krise überall in Europa rechte Populisten stärkt, die ihr Geschäft mit der Hetze gegen Randgruppen und Minderheiten betreiben und, wenn die Stimmung danach ist, auch das Feindbild Roma aus der Asservatenkammer der Ressentiments hervorholen. Zudem versetzt die Armutsmigration, die viele osteuropäische Roma auch in die österreichischen Städte geführt hat, die österreichischen Roma in eine schwierige Lage. Wie sollen sie, die jahrzehntelang um ihre Rechte kämpfen mussten, sich gegenüber diesen als „Bettelroma“ verschrienen Menschen verhalten? Das bleibt wohl unter den Roma selbst umstritten, doch ist bei zahlreichen Roma-Vereinen die Bereitschaft unübersehbar, die so genannten Armutsreisenden mit Rat, Tat und vielerlei Projekten zu unterstützen.

Überwältigend ist übrigens nicht nur die Zahl der Kulturvereine, Zeitschriften, Publikationen, sozialen Initiativen der Roma, die verschiedene Aufgaben und Ziele haben, sondern gleichermaßen deren Vielfalt, Vielgestalt. Die Roma müssen mittlerweile nicht mehr immer mit einer Stimme sprechen, sie haben viele Stimmen, die beanspruchen und es auch verdienen, gehört zu werden. Das ist ein Wesenszug der Demokratie.

© Kurt Kaindl

Weitere Artikel des Autors

Melange der Völker

9/2025

Hassliebe

8/2025

Treue ohne Grenzen

7/2025

Go west

6/2025

Katamaran statt Theaterzug

5/2025

Zigaretten unterm Rock

4/2025

Europäischer geht’s kaum

3/2025

Und ewig tanzt die Republik

2/2025

Sympathisch unpünktlich

10/2022

Meine moldawische Sehnsucht

Mehr zum Autor