Titelthema

Treue ohne Grenzen

Die Donaumonarchie war kein Völkerkerker, sondern garantierte Vielfalt. Die EU könnte von ihr lernen

Ein bekanntes Bonmot, das wechselweise dem österreichischen Komponisten Gustav Mahler, dem deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck und noch einigen anderen ihrer prominenten Zeitgenossen zugeschrieben wird, lautet: „Wenn die Welt einmal untergehen sollte, ziehe ich nach Wien, denn dort passiert alles 50 Jahre später.“ Der deutsche Diplomat Horst Grabert, deutscher Botschafter in Österreich von 1974 bis 1979, sah es gerade umgekehrt und schrieb einmal, Österreich wäre Deutschland ein halbes Jahrhundert voraus, womit er vor allem die Einheit Österreichs in einer demokratischen Republik meinte, zu der sich in Deutschland die Chance erst mit der Wiedervereinigung geboten habe.

Hören Sie hier den Artikel als Audio!

Einfach anklicken, auswählen und anhören!

Wie auch immer: Stammt das Diktum von der notorischen Verspätung Österreichs von Gustav Mahler, dann wäre dieser als Kronzeuge gegen seine eigene Behauptung aufzurufen: War er doch einer jener Österreicher, die um 1900 Wien zum oft gerühmten „Labor der Moderne“ machten, in allen Sparten der Kunst, in der Psychoanalyse, der Philosophie, den Wissenschaften, wofür nur ein paar Namen von vielen stehen mögen: Arnold Schönberg, Egon Schiele, Sigmund Freud, Ludwig Wittgenstein, Erwin Schrödinger, die Kernphysikerin Lise Meitner, die Pazifistin Bertha von Suttner. Otto von Bismarck könnte die jahrhundertealte Monarchie der Habsburger hingegen deswegen als rückständig empfunden haben, weil sie sich, im Unterschied zum erst 1871 gegründeten deutschen Kaiserreich, gerade nicht zu einem Nationalstaat entwickelte, sondern sich als Reich vieler Nationen und Nationalitäten behaupten wollte.

Der Nationalstaat war eine intellektuelle Erfindung des 18. Jahrhunderts, die im 19. Jahrhundert zur europäischen Realität wurde. In Frankreich war es das revolutionäre Bürgertum, das aus den zahlreichen nationalen Gruppen – von den Provenzalen, Okzitanen bis zu den Korsen oder Bretonen – die eine französische Nation mit der einen Staatssprache formte. Das deutsche Kaiserreich wiederum sollte all die Deutschen, die jahrhundertelang in verschiedenen Fürsten- und Herzogtümern gelebt hatten, erstmals in einem gemeinsamen Staat der deutschen Nation vereinigen. Der Nationalstaat in Europa war das Ziel und das Werk der bürgerlich-demokratischen Bewegungen, auch wenn er seine Fassung zunächst in Monarchien mit autoritären Strukturen und aristokratischen Oberschichten fand.

Übernationaler Patriotismus

Gegenüber dieser nationalen Form der Modernisierung musste die österreichisch-ungarische Monarchie als überständige Welt von vorgestern erscheinen. Die Habsburger hatten ihre Stammlande im Westen Europas, doch über die Jahrhunderte wuchs ihr Herrschaftsgebiet immer weiter in die Mitte und den Südosten Europas hinaus, gefördert durch geschickte Heiratspolitik, aber auch durch Kriege, aufgezwungene wie selbst angestrebte. Um 1900 zählte die Donaumonarchie weit über 50 Millionen Bewohner, und sie vereinte sprachlich, religiös, ethnisch, ökonomisch höchst heterogene Völkerschaften, deren Territorien auf den heutigen Staatsgebieten von Österreich, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Polen, der Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien, Slowenien und Italien lagen.

Der Idee, dass jede Nation dazu bestimmt sei, einen eigenen Staat zu gründen, und die Bevölkerung jedes dieser Staaten sich national von der aller anderen unterscheide – diese Idee war einem Staatsgebilde wie der habsburgischen Monarchie völlig unangemessen. Und sie war für einen solchen Staat vieler Völker brandgefährlich. Man kann den Habsburgern und ihrer führenden Beamtenschaft nicht nachsagen, dass sie das Problem unterschätzt hätten. Dass in ihrem Reich viele Völker miteinander und nicht gegeneinander leben sollten, war gewissermaßen Staatsreligion. Es ist bemerkenswert, dass die ersten Wörterbücher, verbindlichen Grammatiken und orthografischen Regelwerke fast aller slawischen Sprachen in Wien festgelegt, verfasst, kodifiziert wurden – von serbischen, kroatischen, slowenischen, slowakischen Gelehrten, die im Umfeld der Universität forschten und in ihrer Arbeit staatsoffiziell ermuntert und gefördert wurden. So sollte ein übernationaler Patriotismus geschaffen werden.

Der Schutz des Kaiserreichs

Während die deutschen Aufklärer, Klassiker, Romantiker das Erwachen der deutschen Nation auf ihre Weise zu fördern versuchten, ja die freie deutsche Nation in der Philosophie und der Literatur gewissermaßen vorwegnahmen, lag die Sache in Österreich ganz anders. Der österreichische Klassiker Franz Grillparzer hielt apodiktisch fest, was er am sogenannten Fortschritt fürchtete, nämlich dass der politische Weg der Völker von der „Humanität durch Nationalität zur Bestialität“ führen werde. Das Erwachen der Nationen müsste die Monarchie eines Tages zerstören: Diese Furcht war es, die ihn und viele andere, die der feudalen Obrigkeit gegenüber durchaus kritisch eingestellt waren, davon abhielt, es mit den auch im Habsburgerreich durchaus vorhandenen Anhängern der Französischen Revolution oder den Aufständischen von 1848 zu halten.

Die Monarchie war kein demokratisches Staatswesen, die Herrschaft des Monarchen wurde mit dem „Gottesgnadentum“ legitimiert, die Zensur war allgegenwärtig, sozialer Fortschritt und demokratische Rechte mussten hart erkämpft werden. Keineswegs aber war sie jener „Völkerkerker“, als der sie propagandistisch allenthalben verdammt wurde und was ihr vielfach bis heute verworfen wird. Der Kampf gegen das gemeinsame Reich ging übrigens – wie heute jener der Regionen gegen die diversen Zentralstaaten – von den wirtschaftlich prosperierenden Nationen aus, die sich um ihren Wohlstand bedroht sahen. Zur Monarchie hielten hingegen bis zuletzt vor allem jene Minderheiten und kleinen Nationalitäten, denen das Reich Schutz vor den allerorts mobilisierenden Nationalisten verhieß.

Manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, nirgendwo stünde die österreichisch-ungarische Monarchie in so fragwürdigem Ansehen wie in Österreich selbst. Zwar wird hier seit je und gerade heute der folkloristische Kitsch vermarktet und eine kulturindustrielle Operettenseligkeit forciert. Aber das, was die Monarchie über so viele Jahrhunderte eben auch ausgemacht hat, ihre Übernationalität, wird von kaum jemandem als Erbe beansprucht. Und schon gar nicht gibt es irgendeine politische Partei oder intellektuelle Gruppierung, die den heutigen Staat Österreich auch vor dem historischen Hintergrund des einstigen Vielvölkerstaates begreifen wollte oder gar aus dieser Tradition heraus neu entwerfen möchte. Nicht einmal anstreifen an dieser realen Geschichte!

Es ist bezeichnend, dass es Historiker wie der Australier Christopher Clark oder der Amerikaner Timothy Snyder waren, die die Donaumonarchie nicht schlichtweg abtaten, sondern in ihren Studien, fast müsste ich sagen: zu deren Ehrenrettung antraten. Sie gehen so weit zu behaupten, dass die Donaumonarchie in gewissem Sinne nicht europäische Nachhut, sondern Vorhut war, der niemand gefolgt ist. Vor allem, was ihre Sprach- und Nationalitätenpolitik betreffe, sei die autoritäre Monarchie weiter als alle Staaten ihrer Zeit gewesen. Ich möchte anfügen, dass die Donaumonarchie vor einer Frage stand, die auch für die Europäische Union von heute von existenzieller Bedeutung ist. Die Monarchie hat die Existenz ihrer vielen und verschiedenen Nationen anerkannt und gefördert, gerade um diese davor zu bewahren, ihr Heil in einem zerstörerischen Nationalismus zu suchen.

Antiösterreichische Umtriebe

Dieses große Erbe anzutreten, wäre das klein gewordene Österreich berufen gewesen, aber es hat, so wie alle Nachfolgestaaten in unterschiedlichem Ausmaß, die real existierende Vielfalt lieber verleugnet, denn als Chance begriffen und genützt. Nur langsam und gegen viel Widerstand hat sich nach 1945 immerhin die Auffassung durchgesetzt, dass die Volksgruppen, die aus der Monarchie auf die Republik übergekommen sind, in ihren Rechten geschützt werden sollen. Oft hat sich die Republik Österreich seither als Brücke zu den Balkanstaaten selbst gefeiert, aber über diese Brücke ist zu selten jemand gegangen. Größeres Renommee konnte man erwerben, wenn man, wie der Kanzler Sebastian Kurz, für sich fälschlich reklamierte, die „Balkanroute“ geschlossen zu haben.

Keine Idee widerspricht der historisch ausgeformten österreichischen Identität drastischer als jene von der „Festung“, deren Kommandanten die eigene Bevölkerung gegen außen hin abschotten. Und doch ist gerade ihr seit einigen Jahren großer propagandistischer Erfolg beschieden. Damit ist Österreich freilich weder um 50 Jahre verspätet, noch geht es um ein halbes Jahrhundert voraus, es stürmt vielmehr mittendrin im Aufgalopp der Ressentiments, die ich, eingedenk unserer Geschichte, als „antiösterreichische Umtriebe“ bezeichnen muss.

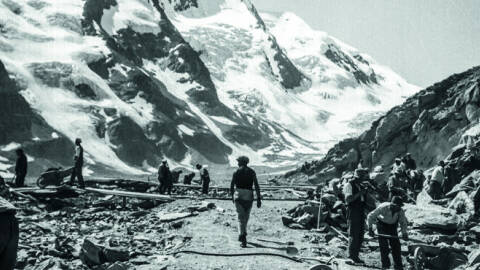

© Kurt Kaindl

Weitere Artikel des Autors

Melange der Völker

9/2025

Hassliebe

7/2025

Go west

6/2025

Katamaran statt Theaterzug

5/2025

Zigaretten unterm Rock

4/2025

Europäischer geht’s kaum

3/2025

Und ewig tanzt die Republik

2/2025

Sympathisch unpünktlich

10/2022

Meine moldawische Sehnsucht

Mehr zum Autor