Forum

Katamaran statt Theaterzug

Zu jedem ihrer Nachbarn haben die Österreicher ein bemerkenswertes Verhältnis von Aversion und Sympathie – auch zu Tschechien und zur Slowakei. Teil drei eines Grenzgangs in vier Teilen

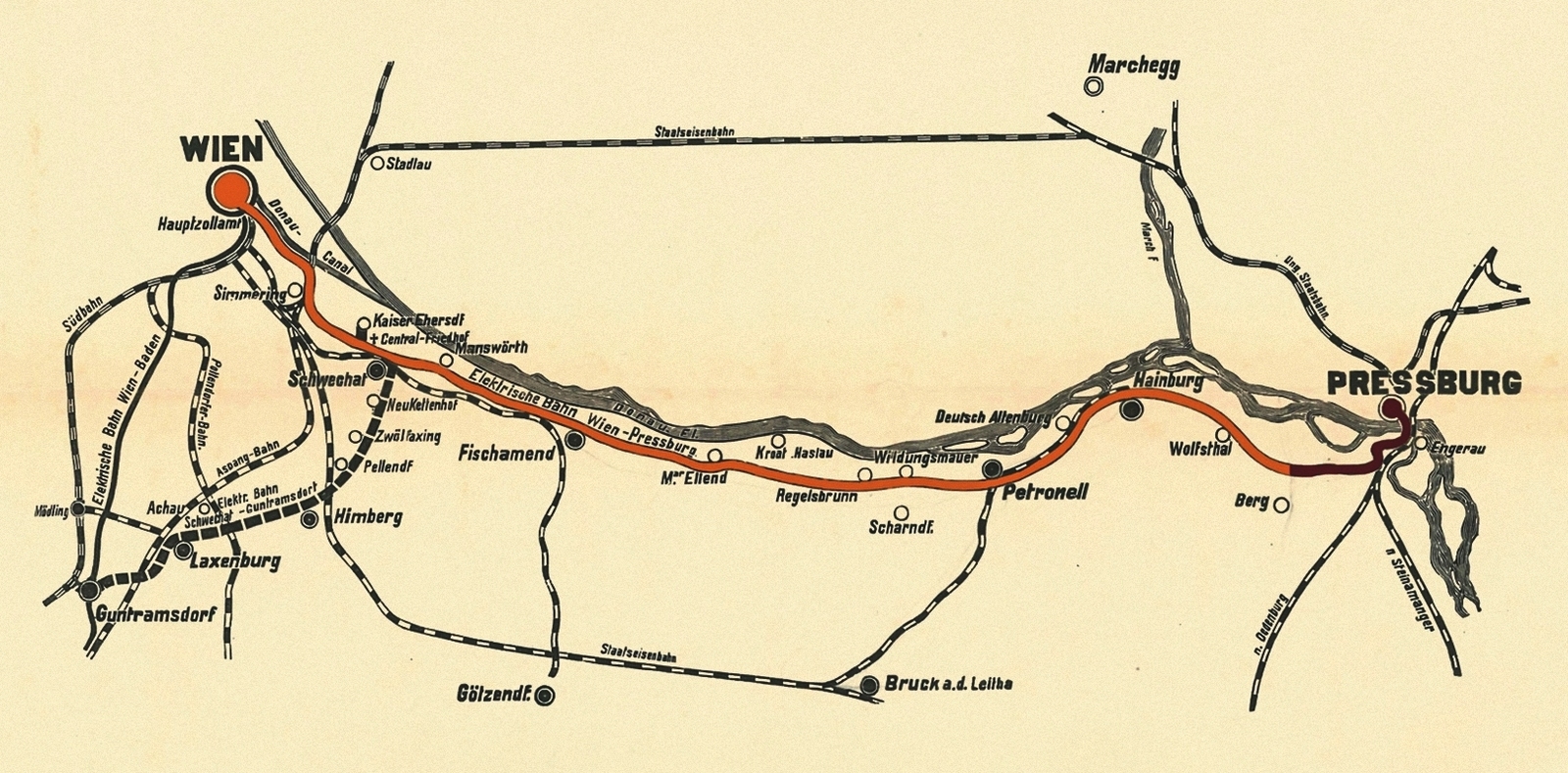

In Bratislava hieß sie „Viendenská električka“ – die Wiener Elektrische –, und in Wien nannte man sie „Pressburger Bahn“. Es handelte sich um eine Art von kühn verlängerter Straßenbahnlinie, die die beiden Städte verband und die Strecke von 70 Kilometern täglich mehrfach in beide Richtungen zurücklegte. Das größte Renommee hatte die abendliche Verbindung, der sogenannte „Theaterzug“, der Hunderte Besucher von Theater- und Opernaufführungen abends nach Wien brachte und gegen zwei Uhr früh wieder zu Hause ablieferte. Auch die Wiener nutzten den Zug gerne, vor allem, um in Bratislava ins Kino zu gehen, das dort unter nicht so strenger Zensur stand.

Bratislava wurde damals, in den letzten Jahren der Donaumonarchie, in Österreich allerdings Pressburg und in Ungarn Pozsony genannt. Denn das Land, das später Slowakei heißen würde, war seit dem 11. Jahrhundert Teil des ungarischen Königreiches gewesen, welches seit 1526 von den Habsburgern regiert wurde. Es gehörte zur ungarischen Reichshälfte der Monarchie und wurde von der ungarischen Verwaltung und Oberschicht bemächtigend als „Oberungarn“ bezeichnet. Bis 1918 die Slowaken nicht mehr zu Österreich gehören und ihr Land nicht länger als Oberungarn verstehen wollten, sondern mit den benachbarten Tschechen den gemeinsamen Staat Tschechoslowakei gründeten. Wo über Jahrhunderte keine war, wurde sogleich eine Grenze gezogen.

Nationale Schande

Die Verbindungen in Politik, Ökonomie, Kultur, Verkehr wurden deswegen aber nicht völlig gekappt, das geschah erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Als 1945 die Tschechoslowakische Sozialistische Republik erstand, wurde das Grenzgebiet bald zur militärischen Sperrzone aufgerüstet und entvölkert. Im Kalten Krieg waren die Eisenbahnschienen auf österreichischer Seite von Gras überwuchert, in der Slowakei wurden Betonmauern quer über die Gleise gelegt.

Seit 2004 ist die Slowakei Mitglied der EU, in den Todeszonen an der 106 Kilometer langen Grenze zu Österreich blüht längst üppige Vegetation. Zahlreiche Zugverbindungen bringen Abertausende Reisende und Tonnen an Frachtgut von da nach dort. Populär ist die Schiffsverbindung über die Donau, dreimal täglich fahren große Katamarane von der einen in die andere Hauptstadt. An Bord befinden sich meist weniger Österreicher als Touristen, ob aus Spanien, Skandinavien oder Japan und China.

Was den Theaterzug als Inbild des kulturellen Austauschs zwischen aufgeklärten Menschen betrifft, ist jedoch ein Sachverhalt zu beklagen, von dem die Europäische Union viel zu wenig Aufhebens macht. Noch vor Trump hat die Kulturministerin der slowakischen Regierung aus Sozialdemokraten und Nationalisten die Direktoren und Mitarbeiter der Nationalbibliothek, des Nationaltheaters, der Nationalgalerie und anderer staatlicher Institutionen per Federstrich entlassen; und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk des 21. Jahrhunderts tatsächlich darauf verpflichtet, die These, dass die Erde eine Scheibe sei, gleichrangig zu behandeln wie jene seit beiläufig 2500 Jahren gebräuchliche Annahme, dass sie eine Kugelform habe. Viele Slowaken zeigen sich darüber fassungslos und empfinden das, was die bizarre Nationalistin verficht, als nationale Schande.

Alte Städte erwachen wieder

Keine anderen der vielen Nationen und Nationalitäten der Donaumonarchie haben im heutigen Österreich so viele Spuren hinterlassen wie die Tschechen, Böhmen und Mährer. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen Hunderttausende von ihnen in die Kaiserstadt, die gerade dabei war, sich mit der Ringstraße und zahllosen Prachtbauten jenes Aussehen zu geben, das heute Millionen Touristen bewundern. Die sogenannten „Ziegelböhmen“ schufteten unter katastrophalen Arbeitsbedingungen, waren aber zäh bestrebt, sich in Wien zu behaupten. Das Wiener Telefonbuch gibt reichlich Zeugnis, wie viele „echte Wiener“ Nachfahren dieser Arbeitsmigranten sind. Ob die Bundeskanzler Bruno Kreisky und Franz Vranitzky, die Bundespräsidenten Franz Jonas und Thomas Klestil, der „Jahrhundertfußballer“ Matthias Sindelar, der Bildhauer Fritz Wotruba und zahllose andere, sie alle haben tschechische Wurzeln. In einem virtuos vorgetragenen Chanson hat Georg Kreisler minutenlang zungenbrecherische „böhmische Namen“ aneinandergereiht, in einer Art kakanischem Rap. Übrigens: War Kafka nun ein deutscher, tschechischer oder österreichischer Schriftsteller?

Der Eiserne Vorhang hat an der Grenze von Österreich und Tschechien blühenden Regionen, die ökonomisch und kulturell stets eine Einheit bildeten, den Niedergang beschert. Entlang der 460 Kilometer, über die sich die Grenze vom Dreiländereck Bayern, Böhmen, Oberösterreich im Westen bis zum Dreiländereck Tschechien, Slowakei, Österreich im Osten erstreckt, melden sich nach und nach herrliche Städte aus dem historischen Abseits zurück. An die 50 Grenzübergänge sind heute geöffnet, sodass die Städte, die sich gleichsam gegenüberliegen, wieder zueinanderfinden: etwa Retz im österreichischen Weinviertel und Znojmo-Znaim in Mähren, oder das tschechische Mikulov und das österreichische Laa an der Thaya.

Das niederösterreichische Gmünd war einst eine Stadt, die sich zu beiden Seiten des Flüsschens Laisnitz entwickelte. Schon 1918 wurde sie geteilt, nach 1945 wurden daraus zwei Städte ohne jede Verbindung zueinander. Gmünd mit seinem herrlichen Hauptplatz verlor seine Funktion als Bahnknotenpunkt und wurde gleichsam vergessen; der Bahnhof lag drüben in der Tschechoslowakei, wo aus dem einstigen Gmünder Stadtteil eine neue Stadt namens České Velenice entstand. Die deutsch-österreichischen Bewohner wurden vertrieben, die ansässigen Tschechen ins Landesinnere verfrachtet und Menschen aus anderen Regionen an die Grenze umgesiedelt. Heute besuchen Jugendliche aus České Velenice das Gymnasium von Gmünd, in dem österreichische Schüler und Schülerinnen Tschechisch als Schulfach wählen können. Die Chancen, die die Grenzöffnung für beide Seiten bietet, sind enorm, ob sie genützt werden, hängt von den Menschen beiderseits ab, aber auch von der großen Politik, die nicht an der Peripherie, sondern im fernen Zentrum bestimmt wird.

© Kurt Kaindl

Weitere Artikel des Autors

Eh scho wuascht

11/2025

Der Roma langer Kampf

Melange der Völker

9/2025

Hassliebe

8/2025

Treue ohne Grenzen

7/2025

Go west

5/2025

Zigaretten unterm Rock

4/2025

Europäischer geht’s kaum

3/2025

Und ewig tanzt die Republik

2/2025

Sympathisch unpünktlich

Mehr zum Autor