Salon Möller

Raus aus der Komfortzone!

Ein neuer Antisemitismus im Innern, die äußere Bedrohung durch Putin: Auf beides findet Deutschland keine Antworten. Diese Bücher geben Orientierung

Zum jüdischen Trauma gehört die immer wieder gestellte Frage: Warum haben wir uns nicht gewehrt? Warum haben wir uns fast widerstandslos in unser furchtbares Schicksal gefügt? Von einem, der sich tatsächlich gewehrt hat, der Rache nahm und es dem einstigen Freund, der ihn nach der Machtübernahme der Nazis verleugnete, heimzahlte, erzählt ein schmaler Roman in Briefen, der 1938 zuerst im New Yorker Magazin Story erschienen ist und seither ein paarmal wiederveröffentlicht wurde. Address Unknown, auf Deutsch Adressat unbekannt, von Kathrine Kressmann Taylor handelt von der tödlichen Entfremdung zweier einst guter Freunde und Partner während der Nazizeit, einem Deutschen und einem jüdischen Amerikaner. Der erste kehrt in jenen Tagen nach Deutschland zurück, der andere führt die gemeinsame Galerie in San Francisco weiter und wähnt dabei seinen Geschäftspartner in einem demokratischen Land mit tief verwurzelter Kultur und einer „wunderbaren politischen Freiheit“. Doch schon wenige Briefe später offenbart sich der Gesinnungswandel des einen, der darin gipfelt, dass er die Schwester seines Freundes, seine einstige Geliebte, den Nazihäschern überlässt. Die Briefe des besorgten Bruders an seine Schwester kommen zurück: „Adressat unbekannt“ wird zum Schlüsselwort ihrer Ermordung. Der jüdische Partner rächt sich daraufhin mit Briefen an seinen ehemaligen Freund, die den Argwohn der Nazis erwecken. Bis der letzte von denselben Mördern mit dem Vermerk zurückgeschickt wird: „Adressat unbekannt“.

Diesem kleinen Briefroman war ein unglaublicher Erfolg beschieden: weil er in sparsamster Form beschreibt, wie ein Opfer sich rächt, weil er zeigt, wie ein Täter das Schicksal seines Opfers teilt, und weil er fühlbar macht, wie schnell das schleichende Gift der Anpassung wirkt. Das ist die zeitlose Botschaft. Adressat unbekannt ist im eigentlichen Sinne ein Taschenbuch, von dem sich die Literaturkritikerin Elke Heidenreich einst wünschte, es heute aus vielen Jackentaschen herausragen zu sehen.

Mit umso größerer Bestürzung liest man im jüngsten Buch des Schriftstellers Rafael Seligmann Keine Schonzeit für Juden daher den Satz: „Wenn ich meine Jahre Revue passieren lasse und abwäge, bin ich überzeugt, dass das Leben in Deutschland mir insgesamt schlecht bekommen ist.“ An anderer Stelle formuliert er es noch grundsätzlicher: Seine Lebenserfahrung sage ihm, dass Deutschland trotz vieler Beispiele von Anstand „gegenwärtig nicht der richtige Ort für eine Renaissance jüdischen Lebens“ sei. Dennoch, so fügt er diesem Urteil hinzu, sei er dort geblieben.

Wer Rafael Seligmann kennt, den seine Freunde Rafi nennen, erlebt einen emphatischen, fast ängstlich besorgten Menschen, der doch im nächsten Moment mit großer Schärfe und intellektueller Unbeugsamkeit die Dinge benennt, die ihm zuwider sind. Das hat ihm nicht nur Sympathien eingetragen. Aber er lebt, wie in dieser Intensität kaum ein anderer jüdischer Schriftsteller und Publizist, in einer biografischen Spannung, die sich nur aus seiner Familiengeschichte heraus erklären lässt. Einerseits tief verwurzelt im schwäbisch-bayrischen Landjudentum einer Gemeinde wie Ichenhausen, der vor der Schoah zweitgrößten jüdischen Gemeinde in Bayern. Und anderseits hineingeboren in die Gründerjahre des Staates Israel, was eine doppelte Herkunft und eine zweifache Identität bedeutet.

Die Familie kehrte nach der Emigration zurück in die nachkriegsdeutsche Bundesrepublik im festen Glauben daran, dass man sich dort wieder beheimatet fühlen kann. Und doch hat Seligmann seinen doppelten Blick nie ablegen können, auf beide Länder von außen zu schauen und doch Teil ihres Innenlebens zu sein.

Das ist der Ton, der die meisten seiner Veröffentlichungen bestimmt hat. Auch wenn das jüngste Buch deutlich resignativer geraten ist. Nicht ohne Grund steht gleich zu Anfang die törichte Bemerkung eines deutschen Spitzenpolitikers, die sich in ihrer betulichen Ignoranz fast noch verstörender liest als die offene Ablehnung der frühen Nachkriegszeit. Die beschreibt er in einer fast leitmotivischen Episode seiner resoluten Mutter, die sich durch alle schulischen Instanzen hindurch gegen die antisemitischen Drangsalierungen ihres Jungen wehrt. Und dabei in der Person des Stadtschulrats Fingerle auf einen der Anständigen stößt, die ihr zu Hilfe eilen. Solchen Anständigen hat Seligmann sein Buch gewidmet, was seiner eigentlichen Intention entspricht. Nicht pauschalen Urteilen das Wort geben, sondern die Nichtjuden erfühlen lassen, dass wir Juden „bluten, wenn man uns sticht, und lachen, wenn man uns kitzelt“. Ein unabdingbares, aber zutiefst menschliches Buch, das zum richtigen Moment kommt in diesen Zeiten.

Ohne den unbedingten Willen zur Freiheit kann es

keine kollektive Verteidigungsbereitschaft geben

Dass wir die Zeitläufte nicht mehr verstehen, ist noch das Netteste, was wir über den gegenwärtigen Zustand unseres Landes sagen können. Viele Gewissheiten sind verloren, und neue sind nicht in Sicht. Dass wir das Aufflammen eines neuen Antisemitismus im Innern erleben, registrieren wir im Grunde genauso hilflos wie die unerwartete äußere Bedrohung durch Putin. Wirklich glauben wollten wir beides nicht. Dabei rücken die jeweiligen Fronten näher.

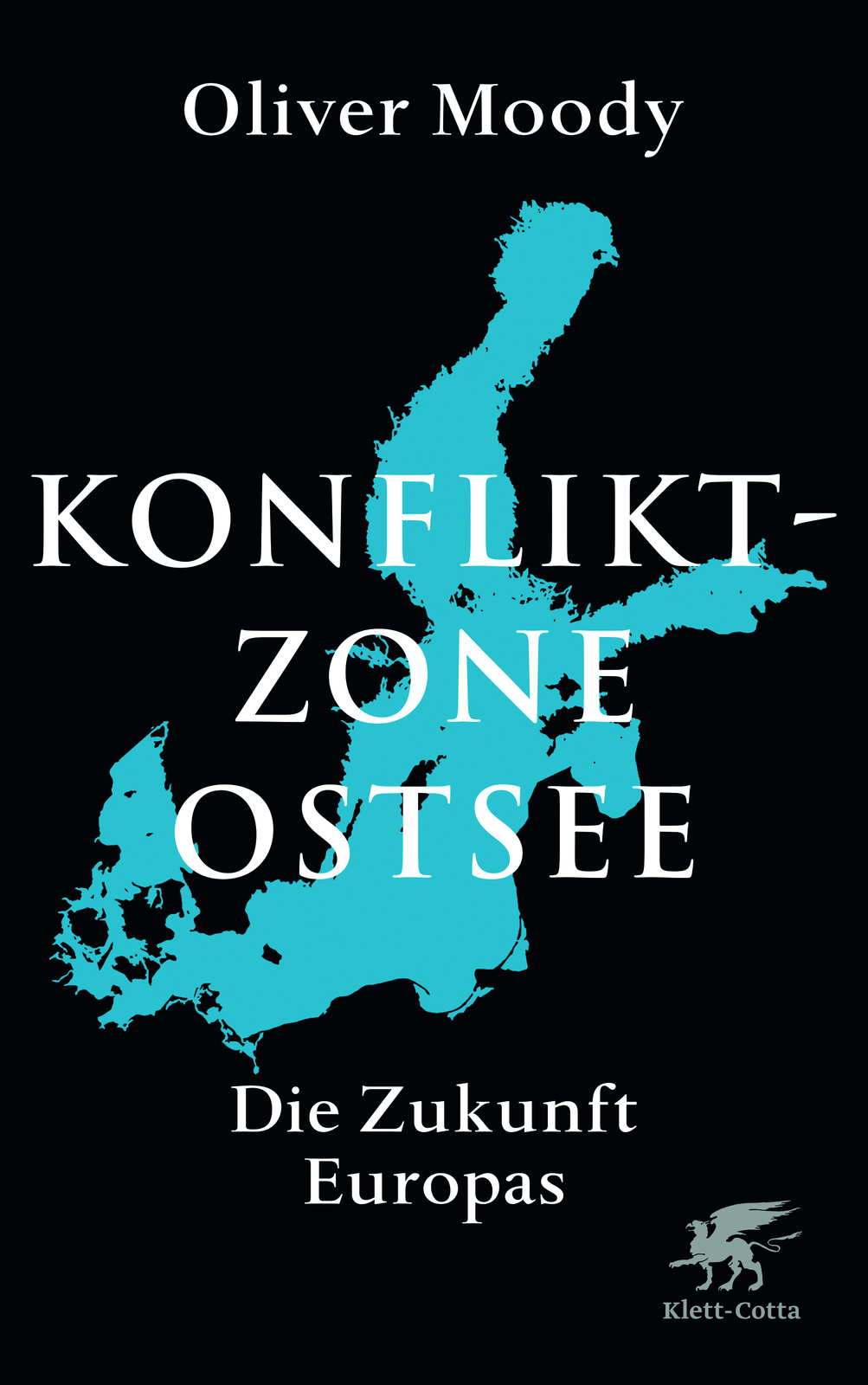

Vor Jahren war es der Krieg in der Ukraine, den wir lange Zeit mental wie politisch auslagern konnten, weit weg von unserer ach so westlich geprägten Welt. Doch plötzlich sind es sogar das Baltikum und die Ostsee, wo der nächste Kriegsherd entstehen könnte. Ausgerechnet die Ostsee, die wir mit weichen Stränden und sanftem Wellenschlag assoziieren, kommt plötzlich mit ihrem geostrategischen Erbe zurück: der gefährlich langen Grenze zu Russland. Wir haben zwar gelernt, dass wir am Hindukusch verteidigt werden müssen, aber dass dieser Hindukusch sich jetzt wie eine bedrohliche Wanderdüne vor unserer Haustür aufbaut, wollten wir lange nicht wahrhaben. Der westdeutsche Geschichtsverlust offenbart inzwischen seinen vollen Preis. Es ist auch kein Zufall, dass ein junger englischer Auslandskorrespondent das Buch zur Lage geschrieben hat, was manche deutsche Rezensenten schon wieder bemäkeln. Die Bedeutung des Ostseeraums als die zentrale Konfliktzone einer möglichen militärischen Eskalation durch Putins Russland aber in den Fokus gerückt zu haben, ist nicht das geringste Verdienst, das man dem neuen Buch von Oliver Moody attestieren kann. Die Inseln Fårö und Gotland seien plötzlich in einen Krieg verstrickt, schreibt er, der sich von Kalifornien bis Kamtschatka rund um den Globus erstreckt, mit der Ostsee als geografischem und geopolitischem Mittelpunkt. Den höchstgefährdeten baltischen Anrainerstaaten vorzuhalten, dass sie einen übersteigerten Selbstdarstellungsmythos pflegen, offenbart die nach wie vor simple westliche Sicht. Dass diese Staaten, wie auch die Ukraine, die lange Zeit unter der Knute Russlands standen und bis heute schwer an ihrem sowjetischen Erbe tragen, ein frenetisches Nationalbewusstsein entwickelt haben, scheint uns immer noch fremd. Dass es ohne diesen unbedingten Willen zur Freiheit aber auch keine kollektive Verteidigungsbereitschaft geben kann, beginnt uns inzwischen zu dämmern. Moodys Buch mag manche Unschärfen und Oberflächlichkeiten aufweisen. Dass es eine historische wie geostrategische Lücke in unserer westlich zentrierten Sichtweise zu lokalisieren hilft, rechtfertigt allein schon seine Lektüre. Und ganz nebenbei versteht man plötzlich, warum die russischen Drohnen am Himmel über der Ostsee fliegen. Noch sind wir nicht im Krieg, sagt der Sicherheitsexperte Sebastian Bruns, aber „wir sind auch nicht mehr im Frieden“.

© Antje Berghäuser rotarymagazin.de

Weitere Artikel des Autors

Wundt neu entdeckt

9/2025

Weimarer Malerschule

8/2025

Die Bronzen von San Casciano

7/2025

Moderne, Merz, Memorial

5/2025

Chemnitz neu entdecken

4/2025

Vaterfigur des modernen Japan

4/2025

Wien verneigt sich

3/2025

Thoma neu entdecken

2/2025

Urbane Revolution

1/2025

Das Heilige sehen

Mehr zum Autor