Titelthema

Vaterfigur des modernen Japan

Der Schwabe Erwin Bälz wirkte fast 30 Jahre in Japan, wo er bis heute sehr verehrt wird. In Deutschland sind die Erinnerungen an ihn verblasst

In den Jahren der Reichsgründung nach 1870/71 beginnt in Leipzig eine der erstaunlichsten Karrieren, die das wilhelminische Deutschland hervorgebracht hat. Ein junger Arzt aus der schwäbischen Provinz folgt einem Ruf nach Japan, bleibt dort fast drei Jahrzehnte, prägt entscheidend die japanische Medizin, wird Leibarzt des Kronprinzen, heiratet eine japanische Adelige und stirbt hoch geachtet 1913 im heimatlichen Stuttgart. Das ist in wenigen Worten die Geschichte des Japanarztes Erwin Bälz, dem der württembergische König am Endes seines Lebens noch den persönlichen Adelstitel verlieh; der zu einem großen Kulturmittler zwischen Europa und Ostasien wurde und in Japan bis heute unvergessen ist.

In Deutschland kennt man ihn hingegen kaum noch. Meine Mutter, die aus den schwäbischen Familien der Bälz und Bühler stammte, erzählte gelegentlich davon. Meine alte Tante Hedwig hatte ihn noch persönlich gekannt und beschrieb einen vitalen, würdevollen Mann mit dem lakonischen Humor des Weitgereisten.

Festumzug im Regen

Auch in Bietigheim an der Enz, wo Bälz 1849 geboren wurde, lebte er nur noch in den persönlichen Erinnerungen der Familie fort, bis sich eines Tages eine große japanische Delegation ankündigte, um ihn zu ehren. Das war 1962, noch mitten in der tiefsten Nachkriegszeit. Der Bürgermeister von Bietigheim, einer aus der Wehrmachtsgeneration, hatte schon Wochen zuvor die Bevölkerung auf das große Ereignis einzustimmen versucht. In der Heimatzeitung, dem Enz- und Metterboten, wurden japanische Grußformeln veröffentlicht, die man der Delegation beim Festumzug zurufen sollte. Die ganze Stadt war auf den Beinen, als die Japaner dann tatsächlich kamen. Es regnete in Strömen an diesem schwülheißen Augusttag des Jahres 1962, die schwarzen Anzüge des Empfangskomitees tropften vor Nässe. An der Spitze des Festumzugs fuhr der Bürgermeister mit seinem Ehrengast, Professor Choei Ishibashi. Er ruderte wild mit den Armen, um seine Bietigheimer zu Jubelrufen zu animieren. Noch heute höre ich eine alte Schwäbin neben mir sagen: „Dem winke mir net, der winkt sich selber.“

Ein„weltläufiger Gelehrter“

In meiner Erinnerung behielt diese Szene immer die Züge von Clochemerle und dem Festtag in der Provinz, bis ich viele Jahre später während des Studiums auf eine Eintragung in der Geschichte der Anthropologie des großen alten Wilhelm Mühlmann stieß, der Baelz (sic!) als einen „glänzenden Völkerpsychologen“ beschrieb und ihn zu dem „in Deutschland so seltenen Typus des weltläufigen Gelehrten“ zählte. Sein wissenschaftlicher Nachlass müsse endlich „vollständig ans Licht“ geholt werden. Mühlmann meinte damit vor allem die anthropologischen Studien und Feldaufzeichnungen zu den Ainu auf Hokkaido, deren traditionelle Lebensweise Bälz noch studieren konnte. Aber Bälz war nicht nur nüchterner Diagnostiker. Er stand auch in der großen hermeneutischen Tradition der deutschen Völkerkunde. „Wer ein fremdes Volk verstehen will, der muss sich notwendigerweise in dasselbe, in seine Denk- und Auffassungsweise einzuleben versuchen“, notierte er in seinen Tagebüchern zu einem Zeitpunkt, da man in Europa noch in den Stereotypen der „gelben Gefahr“ über Asien dachte.

Seinem geistigen Nachlass wird heute an vielen Orten Rechnung getragen. Bekannter geworden ist Bälz in Deutschland trotzdem nicht. Und es ist schon ein merkwürdiger Umstand, dass ausgerechnet im brandenburgischen Eichwalde am Rande Berlins eine kleine Kampfsportschule einen Erwin-von-Bälz-Preis zum ersten Mal auslobte. Denn neben seiner ärztlichen Tätigkeit, seinen anthropologischen Forschungen, seiner gesellschaftlichen Rolle im Japan der Meiji-Revolution hatte sich Bälz auch um die Wiederbegründung der traditionellen japanischen Kampfsporttechniken bemüht. Es wäre eine lohnende Untersuchung, einmal herauszuarbeiten, wie sehr sich bei der Popularisierung dieser alten Tradition die deutschen und japanischen Vorstellungswelten miteinander mischten.

So wurde Bälz in vielfacher Hinsicht zu einer Vaterfigur des modernen Japan. Als Lehrer an der Kaiserlichen Universität zu Tokyo, der die westliche Medizin nach Japan brachte; als Entdecker der berühmten Heilquellen von Kusatsu für die medizinische Therapie; als Forscher und Zeitzeuge des gewaltigen Umbruchs, den Japan in nur weniger als einem Menschenleben vollzog.

In seinen Tagebüchern, die Sohn Toku 1930 veröffentlichte, beschreibt Bälz diesen Weg: wie er in einem Junitag 1876 nach beschwerlicher mehrmonatiger Überfahrt zum ersten Mal im Hafen von Yokohama japanischen Boden betritt und auf ein fremdes, verschlossenes Land trifft, das ihm für lange Zeit Heimat werden sollte. Keiner nimmt Notiz von dem jungen, vom Seewasser bis auf die Haut durchnässten Fremden. Als Bälz nach fast 30 Jahren das Land wieder verlässt, reichen ihm die Spitzen der japanischen Gesellschaft zum Abschied die Hand. Das Land hat sich binnen einer Generation zur modernen Großmacht entwickelt und das in der berühmten Seeschlacht von Tsushima, wenige Tage vor der Abreise von Bälz, zum ersten Mal auch dramatisch unter Beweis gestellt.

In seinen Erinnerungen beschreibt Bälz seine Begegnungen mit jenen Männern, die dieses gewaltige Werk in Gang gesetzt haben: mit dem Kaiser Meiji, der dieser Epoche den Namen gibt und dessen Leibarzt er wird; mit Fürst Iwakura, den er – wie später dann Sauerbruch den sterbenden Hindenburg – auf dem Sterbeweg begleitet; mit dem japanischen Bismarck, Fürst Ito oder Marschall Yamagata.

Ehefrau Hana Bälz

Bälz heiratet Hana aus der alten Familie Toda, die, im letzten Aufflackern der untergehenden Welt der Samurai geboren, ihm vier Söhne schenkt, ihn nach Europa begleitet und nach seinem Tod die geistige Enge der Kriegsjahre in Deutschland erlebt, unter der auch Bälz zeitlebens gelitten hatte. Jahrzehnte bevor sich die weltpolitischen Achsen tatsächlich über den Pazifik nach Ostasien zu verschieben begannen, hatte er die Folgen des japanischen Aufstiegs für Europa erkannt und vor der deutschen Nabelschau gewarnt: „Es gibt keine europäische Politik mehr“, notierte er im August 1905 in Salzburg, „es gibt nur noch Weltpolitik.“

Anders als in Deutschland stößt man in Japan auf Schritt und Tritt auf die Spuren von Bälz und die eigentümliche Zuneigung zu diesem großen, fremden Lehrer der nationalen Wiedergeburt. „Japans Medizin hat ihre Wurzeln in Dir, Erwin Bälz“, steht wie ein Leitmotiv für diese Verehrung auf dem Gedenkstein in Kusatsu, dessen kleinere Kopie auch nach Bietigheim gelangte. Eine japanische Studentin erzählte mir, dass sie, als sie sich auf Deutschland vorbereitete, dies selbstverständlich mit den Lebenserinnerungen von Bälz getan habe. Auch die Anekdoten um ihn leben bis heute. Als er bei einer seiner Reisen ins Hakone-Gebirge die verhärmten Hände eines Dienstmädchens des Fujiya-Hotels sah, entwickelte er eine Balsamtinktur, die schnell als „Bälz-Wasser“ in ganz Japan berühmt wurde. Heute gibt es eine Körperpflegeserie, die in lateinischen Lettern seinen Namen trägt. Der Japaner von heute wäscht sich mit einem Duschgel von „Dr. Baelz “.

Tipp:

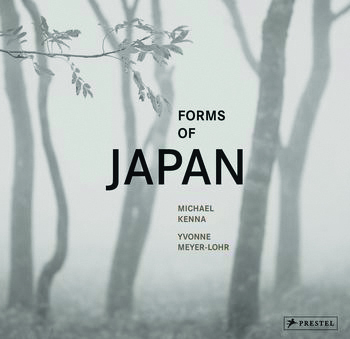

Japan-Bildband 2

Michael Kenna

Forms of Japan

Die stillen und reduzierten Schwarz-Weiß-Aufnahmen des renommierten Landschaftsfotografen feiern die schlichte Schönheit der japanischen Form. Seit mehr als 30 Jahren bereist Kenna Japan, vor allem Hokkaido, wo seine kontemplativen und atmosphärischen Aufnahmen entstehen.

Prestel Publishing 2022, 304 Seiten, 22 Euro,

englische Ausgabe

© Antje Berghäuser rotarymagazin.de

Weitere Artikel des Autors

Wundt neu entdeckt

9/2025

Weimarer Malerschule

8/2025

Die Bronzen von San Casciano

7/2025

Moderne, Merz, Memorial

5/2025

Chemnitz neu entdecken

4/2025

Wien verneigt sich

3/2025

Thoma neu entdecken

2/2025

Urbane Revolution

1/2025

Das Heilige sehen

12/2024

Ein Buch für die Ewigkeit

Mehr zum Autor