Salon Möller

Das Heilige sehen

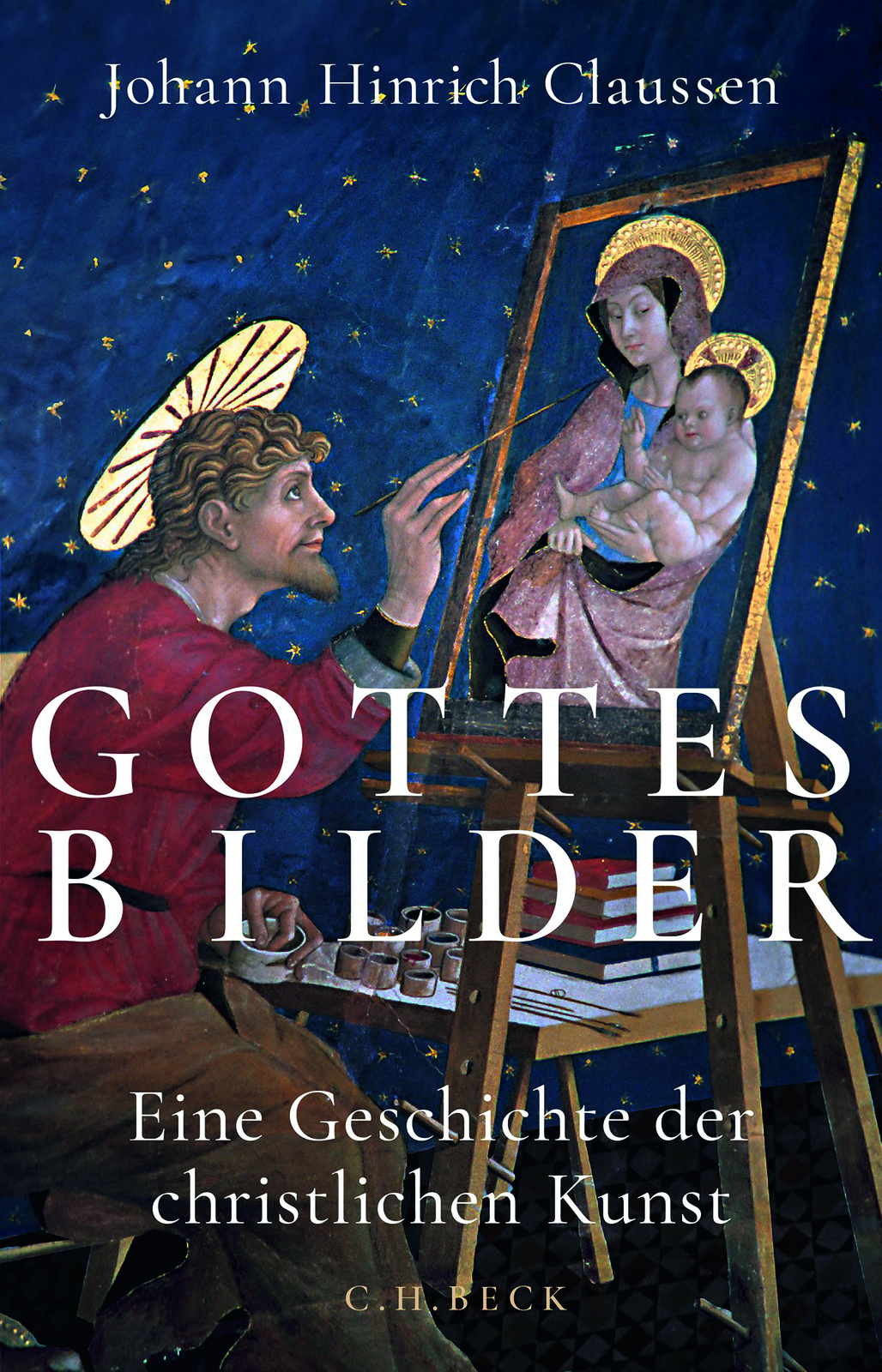

Bilderverbot und Bilderseligkeit: Johann Hinrich Claussen hat ein brillantes Buch zur Geschichte der christlichen Kunst vorgelegt.

Wenn von christlicher Kunst die Rede ist, stellt sich für gewöhnlich eine reflexartige Abwehr ein. Zu häufig wird solche Art von Kunst mit Frömmelei assoziiert; mit gefalteten Händen und himmelwärts gerichteten Büßeraugen. Man sucht sie heute eher im Devotionalienhandel als in den profanen Museen der modernen Welt und vergisst darüber, welch enorme Bedeutung die christliche Ikonografie für die Kunstgeschichte über Jahrtausende hatte. In Frankreich kam im frühen 19. Jahrhundert überhaupt erst die Rede von „art chretién“ auf, und man meinte damals jene Form von sakraler Kunstproduktion, die dringend gebraucht wurde, um die von der Französischen Revolution geplünderten Kirchen mit neuem Inventar zu versehen. Aus heutiger Sicht wird man streiten wollen, ob es sich überhaupt um Kunst nach unseren modernen Maßstäben handelt. Aber damals begann jener Sonderweg kirchlicher Kunst, der sie „ins Ghetto führte“, wie der Kunsthistoriker Peter Steiner, ein ausgewiesener Kirchenkunstspezialist, vor Jahren schroff formulierte. Zumindest wurde der Graben zwischen dieser Art von sakraler Gebrauchskunst und der künstlerischen Auseinandersetzung mit christlichen Bildmotiven und ihren Glaubensinhalten immer tiefer und letztendlich unüberbrückbar. Weshalb es nicht unproblematisch ist, ein motivgeschichtliches Kontinuum christlicher Kunst behaupten zu wollen, das es selbst nach der Tradition der Kirchen nicht gibt.

Der Theologe Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, geht trotzdem diesen Weg und hat eine beeindruckende Geschichte der christlichen Kunst verfasst, die allein schon durch die Beherrschung der gewaltigen Stoffmengen imponiert. Hier schreibt ein gleichermaßen theologisch wie kunstphilosophisch ausgewiesener Autor, der sich mit seinem Buch durchaus in eine Reihe mit vergleichbaren Autoren wie Wolfgang Kemp oder Hans Belting stellen kann. Auch wenn sich die Nähe zu seiner Amtskirche nicht völlig verbergen lässt.

Alte Gemälde zum Sprechen bringen

Der Verlag hat dem Buch den Titel Gottes Bilder gegeben, meint aber nur die vom Christentum geprägte Kunst, was gleichwohl bedeutet, den Bogen über einen gewaltigen Zeitraum von mehr als 2000 Jahren schlagen zu müssen, der von gewaltigen Umbrüchen und unterschiedlichsten kulturellen Einflussnahmen gekennzeichnet ist. Es gehört schon Mut dazu, die Devotionalien frühchristlicher Gemeinden und die spirituellen Grenzgänger der modernen Kunst wie Alexej Jawlenski in einem Atemzug zu behandeln und auf diesem Parcours zugleich der Blütezeit der christlichen Kunstentfaltung im sogenannten Mittelalter genauso gerecht werden zu wollen wie der vor Kraft strotzenden Repräsentation päpstlicher Macht in Zeiten der Renaissance. Man kann dem Autor nur mit großer Bewunderung attestieren, dass er sich auf diesem Ritt an keiner Stelle vergaloppiert. Seine Beispiele sind durchweg einleuchtend, und er präsentiert sie mit Sachkenntnis und beeindruckendem Kunstverstand. Sie sind für ihn eben nicht nur Vehikel, um sein Verständnis von christlicher Kunst zu transportieren; ihr künstlerischer Wert steht immer für sich. Und man kommt mit dem Aufzählen der großen Künstlernamen nicht hinterher. Giotto di Bodone, Botticelli, Raffael, Grünewald, Dürer, Runge, Caspar David Friedrich und viele mehr. Selbst die Jungfrau von Guadalupe findet in diesem Buch ihren Platz und damit eine frühe Form des globalen Christentums. Wie Claussen überhaupt vermeidet, seinen Gegenstand auf die europäische Tradition zu verengen. Aber durch welche Tür soll man gehen, „um ein Sinnprinzip dieser Bilderwelt zu entdecken“?

Claussen bedient sich deshalb einer so einfachen wie einleuchtenden Methode: Er ordnet die Kapitel seiner Gottesbilder in einzelnen Sälen oder Kabinetten an und lässt seine Leser wie bei einem Museumsbesuch durch die Epochen flanieren. Das verleiht dem Buch eine gute Lesbarkeit und zeigt, dass der Theologe Claussen sehr genau weiß, wie man die Unwissenden und die Ungläubigen in die Kirche bekommt. Denn selten, so räumt er freimütig ein, kann man sich so fremd fühlen wie beim „Besuch eines Museums mit alten christlichen Bildwerken“. Man verstehe sie heute nicht mehr. Sie sprächen nicht mehr zu uns.

Seine chronologische Anordnung ist daher didaktisch sehr klug gewählt. Aber sie hat noch einen weiteren Vorteil. Sie erspart ihm die Antworten auf die grundsätzlichen Fragen nach dem Wesen und der Eigenheit christlicher Kunst. Er kann sich in einem guten Rankeschen Sinne auf die jeweiligen Zeitumstände berufen. Und der Gottesbezug gilt in diesem Fall ganz besonders. Die Renaissance hat ihre Gottesbilder eben anders gemalt als die frömmelnden Nazarener. Aber Claussen weicht der Grundsatzfrage nicht aus, wie eine ursprünglich bilderfeindliche Religion zu einer derart malerischen Prachtentfaltung finden konnte.

Opulenz hier, Kargheit dort

„Du sollst Dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen“, wie es in der Formulierung Luthers heißt, war der kardinale Einspruch gegen alles, was sich in den beiden Jahrtausenden an künstlerischer Kraftentfaltung zeigte. Bilderverbot und Bilderseligkeit, dieses Spannungsverhältnis durchzieht die Geschichte der christlichen Kunst. Aber viele archäologische Funde belegen mittlerweile, dass es die Bilderscheu im Alltag gar nicht gab. Auch die frühen Christen wollten eben betrachten, wen oder was sie anbeten sollten. „Jesus als guter Hirte, der ein Schaf auf seinen Schultern trägt: Mit diesem anrührend schlichten Motiv“ beginne, so Claussen, „im dritten Jahrhundert die Geschichte der christlichen Bilder“. Als diese dann selbst zum Gegenstand der Verehrung werden, entsteht daraus jener Grundsatzkonflikt, der in der Bilderstürmerei der Reformationszeit seinen bekanntesten theologischen Kulminationspunkt findet. Ausgerechnet jene säkulare Erneuerungsbewegung, die ihre rasche Ausbreitung einer neuen Form von Bildpublikation verdankt, beginnt die Gotteshäuser leer zu räumen. Katholische Bilderpracht und karge protestantische Schriftgläubigkeit ringen fortan um die richtige Form der Gottesbezeugung. Und alles, was die Reformatoren kritisiert hatten, wurde in der Gegenreformation „zum Identitätsmerkmal der katholischen Konfession erhoben“. Dem hatte der Protestantismus nichts entgegenzusetzen.

Claussen verfolgt wiederum sehr kenntnisreich, wie schließlich die alten ikonografischen Traditionen überlagert werden von einer Symbolsprache der Moderne, in der religiöse Empfindungen an die Stelle der überlieferten Glaubensinhalte zu treten beginnen. Wobei diese Moderne eben nicht nur als Entzauberung der Welt in Erscheinung tritt. Ein entscheidender Beweggrund zumindest eines Teils dieser künstlerischen Moderne lag in der Hoffnung, zu einer Wiederverzauberung der Welt beitragen zu können. Das Heilige, das unsichtbar geworden war, sollte durch die Kunst wieder in Erscheinung treten. Avantgarde und Erlösung lagen oft dicht beisammen. Von Kunstreligion sollte man fortan sprechen.

Man kann Claussens fulminantes Buch deshalb auf unterschiedliche Weise lesen. Als glänzende Hinführung in eine uns fremd gewordene symbolische Welt. Aber ebenso als energischen Anstoß, sich einer der großen Traditionsbestände unserer Kultur wieder neu zu versichern. Claussen schreibt über die Geschichte der christlichen Kunst. Aber er meint immer auch ihre tiefe, zutiefst religiöse Bedeutung.

Johann Hinrich Claussen

Gottes Bilder. Eine Geschichte der christlichen Kunst

C. H. Beck Verlag, München 2024,

318 Seiten, 32 Euro

© Antje Berghäuser rotarymagazin.de

Weitere Artikel des Autors

11/2025

Raus aus der Komfortzone!

Wundt neu entdeckt

9/2025

Weimarer Malerschule

8/2025

Die Bronzen von San Casciano

7/2025

Moderne, Merz, Memorial

5/2025

Chemnitz neu entdecken

4/2025

Vaterfigur des modernen Japan

4/2025

Wien verneigt sich

3/2025

Thoma neu entdecken

2/2025

Urbane Revolution

Mehr zum Autor