Salon Möller

Wien verneigt sich

Österreich feiert 200 Jahre Johann Strauss. Die zentrale Ausstellung im Wiener Theatermuseum zeigt den genialen Griesgram, wie er wirklich war. Der Begleitband versucht nichts Geringeres, als Strauss neu zu denken.

Wien steht heuer, was niemanden überraschen wird, ganz im Zeichen von Johann Strauss, oder genauer gesagt: dem Festjahr zu seinem 200. Geburtstag. Und die Stadt hat sich nicht lumpen lassen, ihrem großen Sohn eine ordentliche Aufwartung zu machen. Das Programm bietet viele Anlässe zum Hören und Sehen, und man wird bei der Vielzahl von Veranstaltungen kaum eine der Melodien vermissen, die den Weltruhm dieses Komponisten einst begründeten. Wien und die „Strauss-Fabrik“, wie man schon zu seinen Lebzeiten das florierende Musikunternehmen dieser Familie genannt hat, lassen sich nicht voneinander trennen. Die Familie Strauss hat den berühmten Klang der großen Musikstadt über Generationen geprägt; und der Donauwalzer ist zur zweiten Nationalhymne des Landes geworden.

Die tragende Rolle der Familie

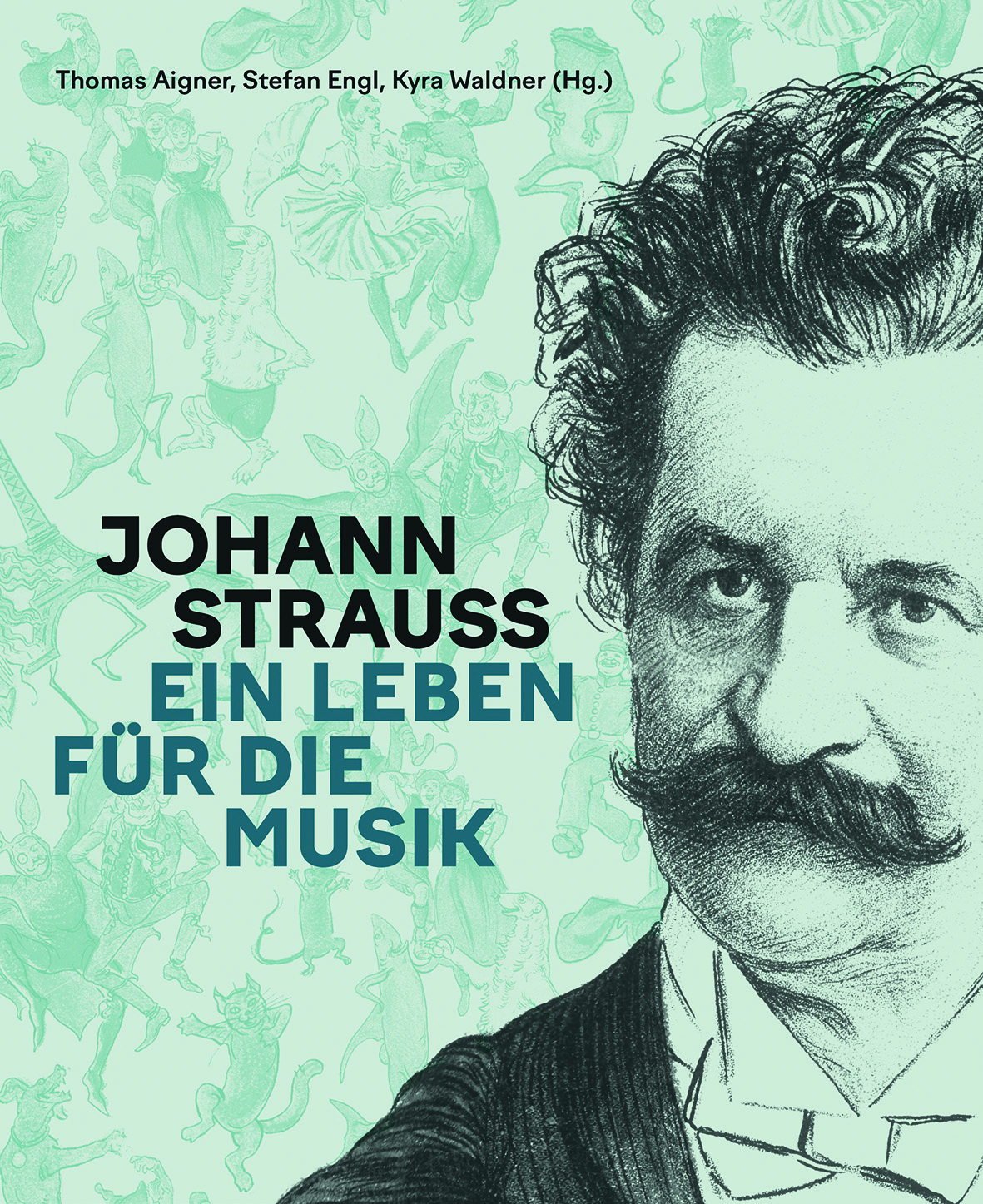

Dass dieses Festjahr auch reichlich Stoff zum Lesen über Strauss bietet, dafür hat nicht zuletzt die zentrale Ausstellung im Wiener Theatermuseum mit einem aufwendigen Begleitband gesorgt, hinter dessen arglosem Titel Johann Strauss – Ein Leben für die Musik man eher die Prosa der Fremden verkehrszentrale vermutet als eine kritische Auseinandersetzung mit Leben und Werk dieses zum Walzerkönig verklärten Komponisten. Aber genau zu diesem Mythos trägt dieser Begleitband keineswegs bei. Er versucht nichts Geringeres, als „Strauss neu zu denken und zu verorten und sein Werk und Wirken neu zu interpretieren“. Man könnte bei der Lektüre fast den Eindruck einer mutwilligen Dekonstruktion gewinnen, wenn die jeweiligen Aufsätze nicht von einer sehr gründlichen Beschäftigung mit dem aktuellen Forschungsstand sprächen, der zu mancher Korrektur am gängigen Bild zwingt.

Johann Strauss (der Sohn) erscheint nicht mehr als das alleinige Erfolgsgenie, dem sein Auditorium auf ewig zu Füßen lag; er zeigt sich vielmehr als ein auch kommerziell erfolgreicher Wegbereiter der modernen Massenmusikkultur – der nicht zuletzt wegen seiner handwerklichen Defizite auf viele Begleiter und Mitstreiter angewiesen war. Der Anteil der Familie an dieser Strauss-Fabrik wird daher ebenso wenig ausgeblendet wie die unverzichtbaren Mithelfer beim Komponieren, wie etwa der erfahrene Bühnenautor und Komponist Richard Genée, der ab 1868 als Kapellmeister am Theater an der Wien wirkte und wesentlichen Anteil an so unvergänglichen Musiktheaterwerken wie der Operette Die Fledermaus hatte.

„Herzensbrecher“ und „Weibervertilger“

Strauss musste, wie es im Katalog heißt, „im Laufe seines Berufslebens wiederholt fremde Hilfe in Anspruch nehmen, und die Fotografien der letzten Lebensjahre zeigen nicht den erfolgsverwöhnten, beschwingten Stehgeiger als der er zur goldenen Ikone der musikalischen Welthauptstadt Wien geworden ist, sondern einen „gespannten, unfrohen, gedrückten Mann“, der sich in eine fast tragische Rolle hineingezwängt fühlte und sich selbst oft äußerst kritisch über seine erfolgreichsten Bühnenwerke äußerte. Wobei sich die Autoren des Katalogs in ihrem Urteil nicht immer ganz einig sind. So sehen sie etwa in der Fledermaus durchaus „alle Qualitäten von Strauss’ musikdramatischem Können konzentriert“ und wollen sogar von seiner geradezu „eleganten Subversivität“ sprechen.

Auch dem Verhältnis von Strauss, der als „notorischer Herzensbrecher“ und „Weibervertilger“ galt, zu den Frauen ist ein Kapitel gewidmet, das nicht nur der Rolle seiner ersten Frau Jetty als „Geliebte, Mutterersatz, Sekretärin und Managerin“ folgt, sondern auch seiner großen Petersburger Liebe, Olga Smirnitskaja, einer der ersten russischen Komponistinnen, die sich in den in der Wienbibliothek entdeckten Briefen heute genauer fassen lässt. Um seine dritte Frau Adele schließlich heiraten zu können, ist Strauss, was die wenigsten wohl wissen, sogar zum Protestantismus konvertiert und Bürger des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha geworden. Der Wiener Hof hat ihm diesen Schritt sehr verübelt.

Einer der Großen

Bei aller unvermeidlichen Korrektur am allzu glatten Bild eines so überaus populären Komponisten bleibt in jedem Fall seine Bedeutung für Wien und die neuere Musikgeschichte bestehen, die der ehemalige Präsident des Österreichischen Staatsarchivs, Wolfgang Maderthaner, in die glänzende Formulierung brachte: Strauss schuf seiner Stadt „ihre unverwechselbare, weltweit identifizierte musikalische Signatur, der das Heitere und Grazile ebenso eigentümlich ist wie die Schwermut und die Vorausahnung von Auflösung und Zerfall“. Das heißt: Strauss bleibt auch heute einer der Großen!

Unseren Festspielkalender finden Sie unter rotary.de/services/festspielkalender

Thomas Aigner, Stefan Engl, Kyra Waldner (Hg.)

Johann Strauss: Ein Leben für die Musik

Begleitband zur gemeinsamen Ausstellung mit der Wienbibliothek im Theatermuseum Wien,

Residenz Verlag 2024, 287 Seiten, 30 Euro.

Die Ausstellung läuft noch bis zum 17. August 2025. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr

© Antje Berghäuser rotarymagazin.de

Weitere Artikel des Autors

Wundt neu entdeckt

9/2025

Weimarer Malerschule

8/2025

Die Bronzen von San Casciano

7/2025

Moderne, Merz, Memorial

5/2025

Chemnitz neu entdecken

4/2025

Vaterfigur des modernen Japan

3/2025

Thoma neu entdecken

2/2025

Urbane Revolution

1/2025

Das Heilige sehen

12/2024

Ein Buch für die Ewigkeit

Mehr zum Autor