Aktuell

Weimarer Malerschule

Christian Rohlfs: Kopfweiden © Jürgen und Maria Elisabeth Rasmus Stiftung/Sönke Ehlert (alle Bilder)

Von Schwerin nach Eutin: Die Bilder aus der Sammlung Rasmus stellen eine späte Verbeugung vor einer Generation deutscher Landschaftsmaler dar, die ihren Platz in der Kunst der klassischen Moderne heute ganz selbstverständlich behaupten

Wer über Weimar spricht und nicht jene Epoche meint, der dieser Ort den Namen gab, denkt wohl sofort an die Weimarer Klassik, als die kleine Residenzstadt an der Ilm zu einer der Geistesmetropolen Europas wurde. Aber Weimar war auch mit der künstlerischen Moderne und den Anfängen des Bauhauses verbunden.

Auf die von Carl Alexander 1860 gegründete Großherzogliche Sächsische Kunstschule wird man kaum als erstes stoßen. Dabei war die später sogenannte Weimarer Malerschule zu ihrer Zeit eine der führenden Kunstakademien, deren Schüler im Geiste von Barbizon die Ateliers und Zeichensäle verließen und vor der freien Natur zu malen begannen. Wer Anschluss an die künstlerischen Strömungen des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts halten wollte, hat diese Akademie zumindest zeitweilig besucht. Große Namen waren darunter wie Max Liebermann, Christian Rohlfs, Paul Baum oder Hans Olde. Aber auch Arnold Böcklin oder Franz Lenbach kamen in jungen Jahren nach Weimar, kehrten der Enge der kleinen Residenzstadt aber bald wieder den Rücken. Viele der jungen Künstler, die man heute zur Weimarer Malerschule zählt, stammten aus der näheren Umgebung, kamen aus einfachen Verhältnissen und blieben Weimar oft ein Leben lang treu. Heimatmalerei in ihrer edelsten Form.

1871 war Theodor Hagen aus der Düsseldorfer Schule des berühmten Oswald Achenbach auf Bitten des Großherzogs nach Weimar gekommen und wurde dort bald einer der prägenden Lehrer der neuartigen Landschaftsmalerei. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Weimarer Kunstakademie zu einem bevorzugten Ort des deutschen Impressionismus, und die später sogenannte Weimarer Schule galt zu ihrer Zeit als "Hochburg einer wirklichkeitsorientierten Landschaftsmalerei, die in vertrauter heimischer Umgebung ihren Ausgangspunkt hatte", wie es der Kunsthistoriker Ulrich Schulte-Wülwer in einem lesenswerten Katalogbuch zu einer Ausstellung der Hamburger Sammlung Rasmus formuliert hat, das zur Ausstellung im Schleswig-Holstein-Haus in Schwerin erschienen ist.

Die Auswahl der Künstler beschränkt sich auf einige der bekannteren Namen wie Karl Buchholz, Franz Bunke oder Paul Baum, deren Nachruhm nicht allein mit Weimar verbunden ist. Bunke wurde vor allem mit seinen mecklenburgischen Landschaftsmotiven bekannt und gründete seine eigene Künstlerkolonie in Schwaan, seinem Geburtsort südlich von Rostock. Auch wenn Schwaan heute in einem Atemzug mit Ahrenshoop oder Worpswede genannt wird, so kann man doch genauso gut von einem Außenposten Weimars im Norden sprechen. Denn etliche der Schwaaner Maler hatten in Weimar ihre Ausbildung erfahren und blieben der Akademie treu. Aber das Wissen über solche Zusammenhänge ist über die Jahrzehnte verblasst und die deutsche Teilung hatte das Ihrige dazu getan, dass die Weimarer Mal- und Radiertradition aus dem Blickfeld der westdeutschen Kunstgeschichte verschwand. Walther Scheidigs zu DDR-Zeiten erschienene Geschichte der Weimarer Malerschule war lange Zeit die einzige greifbare Gesamtdarstellung dazu.

Überhaupt: Wer die Stadt an der Ilm zu Wendezeiten besuchte, traf auf viele solcher Zeitkapseln, die alle Umbrüche des vorigen Jahrhunderts überdauert hatten. Wenn man von der Autobahn aus Richtung Gelmeroda kam, wo Feininger eines seiner berühmtesten Thüringer Motive fand, und am Friedhof mit den Klassikergräbern vorbeifuhr, stieß man auf ein (heute saniertes) Eckgebäude, das 1905 errichtete städtische Atelierhaus, wo so eigenwillige Künstler wie der Radierer Otto Paetz unverdrossen ihrer Arbeit nachgingen. Es lagen noch alte Druckstöcke von Alfred Brendel herum, dem „Schafebrendel“, wie man ihn nannte, der zeitweilig der Leiter der Kunstschule war. Und Paetz zog, wenn man ihn darum bat, ein druckfrisches Blatt auf einer uralten Presse ab, auf der noch Paul Klee gearbeitet hatte. Unweit davon lag das jahrzehntelang unberührte Atelier des feingliedrigen Alexander Olbricht, das dann aber bald dem Anspruch eines Alteigentümers zum Opfer fiel. Und in den Kellern des Stadtmuseums lagerte ein Großteil der Werke Bartold Asendorpfs, eine der tragischsten Figuren der klassischen Moderne in Deutschland. Diejenigen, die nach der Wende in Weimar kulturpolitisch das Sagen hatten, haben sich freilich kaum um solche Schätze bemüht.

Insofern stellen die bis Ende August 2025 in Schwerin gezeigten Bilder aus der Sammlung Rasmus eine späte Verbeugung vor einer Generation deutscher Landschaftsmaler dar, die ihren Platz in der Kunst der klassischen Moderne heute ganz selbstverständlich behaupten. Ab dem 14. September 2025 ist diese Ausstellung dann im Ostholstein-Museum in Eutin zu sehen; ohne die mecklenburgischen Motive zwar, aber erweitert um Werke Hinrich Wrages, der Theodor Hagen einst nach Weimar gefolgt war und in seiner holsteinischen Heimat zu einem der Wegbereiter des deutschen Impressionismus wurde (bis 9. November 2025).

Womit wir bei einem anderen Kapitel des Umgangs mit unserem kulturellen Erbe wären: der inzwischen brennenden Frage, was mit den Kirchen geschehen soll, die von ihren schrumpfenden Gemeinden nicht mehr erhalten werden können; Gotteshäuser also, die ihre sakrale Funktion verlieren und einer neuen, profanen Nutzung überlassen werden müssen. Es ist das Schwerpunktthema dieser Septemberausgabe unseres Rotary Magazins.

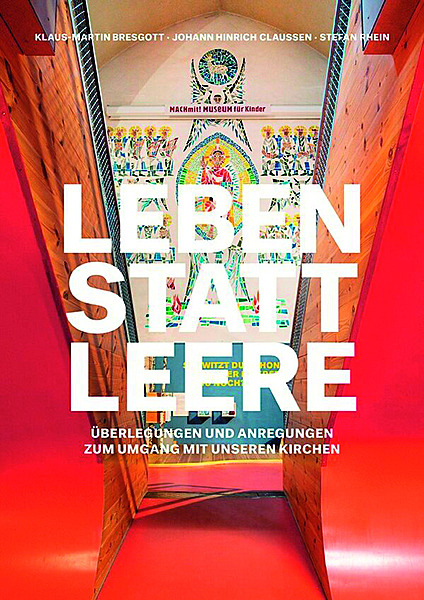

Den ersten spektakulären Beispielen einer sogenannten Nachnutzung als Kulturzentren, Luxusherbergen oder Kletteranlagen, haftete noch etwas Anrüchiges an. Aber aus dem spektakulären Einzelfall, der häufig nur Kopfschütteln auslöste, ist längst ein Kardinalproblem geworden, dem sich die Landeskirchen, Denkmalsbehörden und Stadtplaner inzwischen öffentlich stellen müssen. Von der Fülle der neuen Ideen zeugt jetzt ein Reader dreier ausgewiesener Autoren, die der inzwischen mächtig anschwellenden Debatte eine realistische Grundlage geben wollen und auf vielfältigste Weise „Überlegungen und Anregungen zum Umgang mit unseren Kirchen“ zusammengetragen haben.

Allerdings stellt sich gleich zu Anfang die Frage, ob sich die Autoren der verschiedenen Beiträge allesamt der Fallhöhe ihres Themas bewusst sind, wenn schon auf den ersten Seiten des Buches in typischem Stadtsoziologendeutsch von „sozialraumorientierten Gebäuden“ und ihrer Nutzung als „integrative Orte der jeweiligen Sozialräume“ die Rede ist. Solcher Jargon ist eben Teil des Problems und erinnert fatal an die jüngsten Kirchentage, auf denen von allem Möglichen die Rede war, nur nicht vom Sakralen oder der christlichen Konfession. Dennoch stellt dieser Reader eine praktische Handreichung für viele Verantwortungsträger im kirchlichen und kommunalen Raum dar, die in den nächsten Jahren eine überzeugende Antwort auf die Frage geben müssen, wie sie jene Orte und Gebäude einer profanen Nachnutzung öffnen können, die einst der spirituelle Mittelpunkt christlichen Lebens war. Aura und Funktion lassen sich schwerlich trennen.

Der vorzügliche Katalog von Ulrich Schulte-Wülwer kostet 29,95 Euro, zu erwerben über imhof-verlag.de

Siehe:

Ulrich Schulte-Wülwer: Die Entdeckung der Natur. Landschaftsbilder der Weimarer Malerschule in der Sammlung Rasmus, Michael Imhof Verlag, Petersberg 2025, 206 Seiten, in der Ausstellung 29,95 Euro

Weitere Lektüre:

Klaus-Martin Bresgott, Johann Hinrich Claussen, Stefan Rhein: Leben statt Leere. Überlegungen und Anregungen zum Umgang mit unseren Kirchen, Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)/ Kulturbüro des Rates, 240 Seiten, Paperback, 15 Euro

© Antje Berghäuser rotarymagazin.de

Weitere Artikel des Autors

11/2025

Raus aus der Komfortzone!

Wundt neu entdeckt

8/2025

Die Bronzen von San Casciano

7/2025

Moderne, Merz, Memorial

5/2025

Chemnitz neu entdecken

4/2025

Vaterfigur des modernen Japan

4/2025

Wien verneigt sich

3/2025

Thoma neu entdecken

2/2025

Urbane Revolution

1/2025

Das Heilige sehen

Mehr zum Autor