Salon Möller

Wundt neu entdeckt

Johann Michael Möller zum Tode Hans Stimmanns, über die Wiederentdeckung Wilhelm Wundts in Leipzig und: mit einem Hauch von Eigenlob

Doch schon an diesem Lob scheiden sich bis heute die Geister. Stimmann galt vielen als arrogant, als traditionsverhaftet und Verfechter einer steinernen Stadtarchitektur, die als Kampfansage gegen jene offene, durchlüftete Stadtlandschaft verstanden wurde, die sich nach dem Krieg als urbane Moderne verstand. Er hat sich der Goldgräberlaune der Investoren genauso in den Weg gestellt wie der Look-at-me-Haltung der heutigen Stararchitekten. Viele haben ihn dafür geschätzt, andere geradezu gehasst, was man in den Kommentaren zu seinem Nachruf noch immer nachlesen kann. Sein "Planwerk Innenstadt" war der Ordnungsrahmen, mit dem er verhindern wollte, dass der Wiederaufbau der Berliner Stadtmitte zum Spielfeld unterschiedlichster Interessen wurde. Es ist ihm nur in Ansätzen gelungen. "Kleinarbeiten" hieß das Lieblingswort für seinen Ehrgeiz, die wahllosen Betonburgen und Glastürme, von denen auch Berlin heimgesucht werden sollte, auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren. Und vernünftig erschien ihm allemal eine Traufhöhe von 22 Metern Oberkante.

Er selbst verstand sich zeitlebens als Handwerker, einer, der aus dem Maurergewerk kam und der kein Intellektueller sein wollte. Aber wer einmal Gelegenheit hatte, sich von Stimmann den alten barocken Grundriss Berlins erklären zu lassen, erlebte einen historisch hochgebildeten und mit dem urbanen Erbe Berlins geradezu ehrfürchtig umgehenden Stadtarchitekten alten Schlags. Die zerstörte Stadt heilen wollte er, ihr Erbe respektieren und sie nicht den Launen der jeweiligen Architekturmoden überlassen. Wer noch einmal nachlesen will, was diesen bedeutenden Stadtbaumeister bewegte, kann es in einer kleinen Sammlung seiner Texte, Vorträge und Interviews tun, die freilich schon 2022 erschienen, aber immer noch erhältlich ist. Es lohnt sich. Berlin hat Hans Stimmann viel zu verdanken.

Warum ausgerechnet eine mehrhundertseitige, sehr spezielle Habilitationsschrift Eingang findet in diese kleine Literaturschau, lässt sich im konkreten Fall leicht begründen. Ihr Autor, der Historiker Benjamin Hasselhorn, nimmt in seinem jetzt im Europaverlag erschienenen Buch über "Geschichtsmythen" Bezug auf einen Schlüsseltext Aleida Assmanns, der vor Jahren hier, in unserem Rotary Magazin, publiziert wurde. Damals hielt die große Erinnerungsforscherin im Jubiläumsjahr der Reformation den Kirchenhistorikern, die wahrscheinlich zu Recht an Luthers berühmtem Thesenanschlag am Portal der Schlosskirche von Wittenberg zweifeln, vor, dass sich wahre und erzählte Geschichte nicht immer so leicht voneinander trennen lassen, wie das immer noch gängige Lehrmeinung ist. Natürlich freut uns, als Redaktion und Verlag des Rotary Magazins, eine solche Referenz. Aber sie ist längst kein Einzelfall mehr und zeigt, wie sehr unsere Themenschwerpunkte inzwischen über den Kreis unserer rotarischen Freunde hinaus in einer breiteren Leserschaft wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Aber auch ohne diesen besonderen Bezug, der uns in eigener Sache freut, ist das Buch von Hasselhorn von so grundlegender Bedeutung, dass es verdient, unserer Leserschaft bekannt gemacht zu werden.

Hasselhorn, der nicht zuletzt in der Auseinandersetzung um die Besitzansprüche des Hauses Hohenzollern, aber auch durch seine anfängliche AfD-Nähe immer wieder in die Kritik geraten ist, hat nicht per Zufall zur historischen Mythenforschung gefunden. Er war Kurator der Wittenberger Sonderausstellung zum Lutherjahr 2017 und hat sich damals in einer kleinen Streitschrift für die Faktizität des Thesenanschlags ausgesprochen. Wobei es ihm in seiner Habilitationsschrift gar nicht mehr um diese alte Unterscheidung von Mythos und Geschichtsschreibung geht, sondern um die systematische Betrachtung historischer Mythenbildung. Er sieht sie nicht mehr nur als Überbleibsel veralteter Wissens- und Glaubensbestände, sondern in ihrer nach wie vor aktuellen Bedeutung für die kollektive Identitätsfindung. In Anlehnung an den bekannten amerikanischen Literaturwissenschaftler Hayden White hält er jeden Versuch, "sich durch Dekonstruktion von Mythen zu lösen oder sie ihrer Wirksamkeit zu berauben", für aussichtslos und spricht von der Unmöglichkeit, zwischen den verschiedenen Betrachtungsweisen von Geschichte angemessen zu unterscheiden. Alte Mythen verschwinden seiner Ansicht nach nicht, sondern werden nur durch neue ersetzt, was die zünftige Geschichtswissenschaft selbstredend bestreitet. Hasselhorn sieht in seinem Buch sehr selbstbewusst nicht weniger als eine "neue Grundlegung für eine Geschichtsmythenforschung" – ein Maßstab, an dem ihn manch einer seiner Kritiker jetzt unerbittlich messen wird.

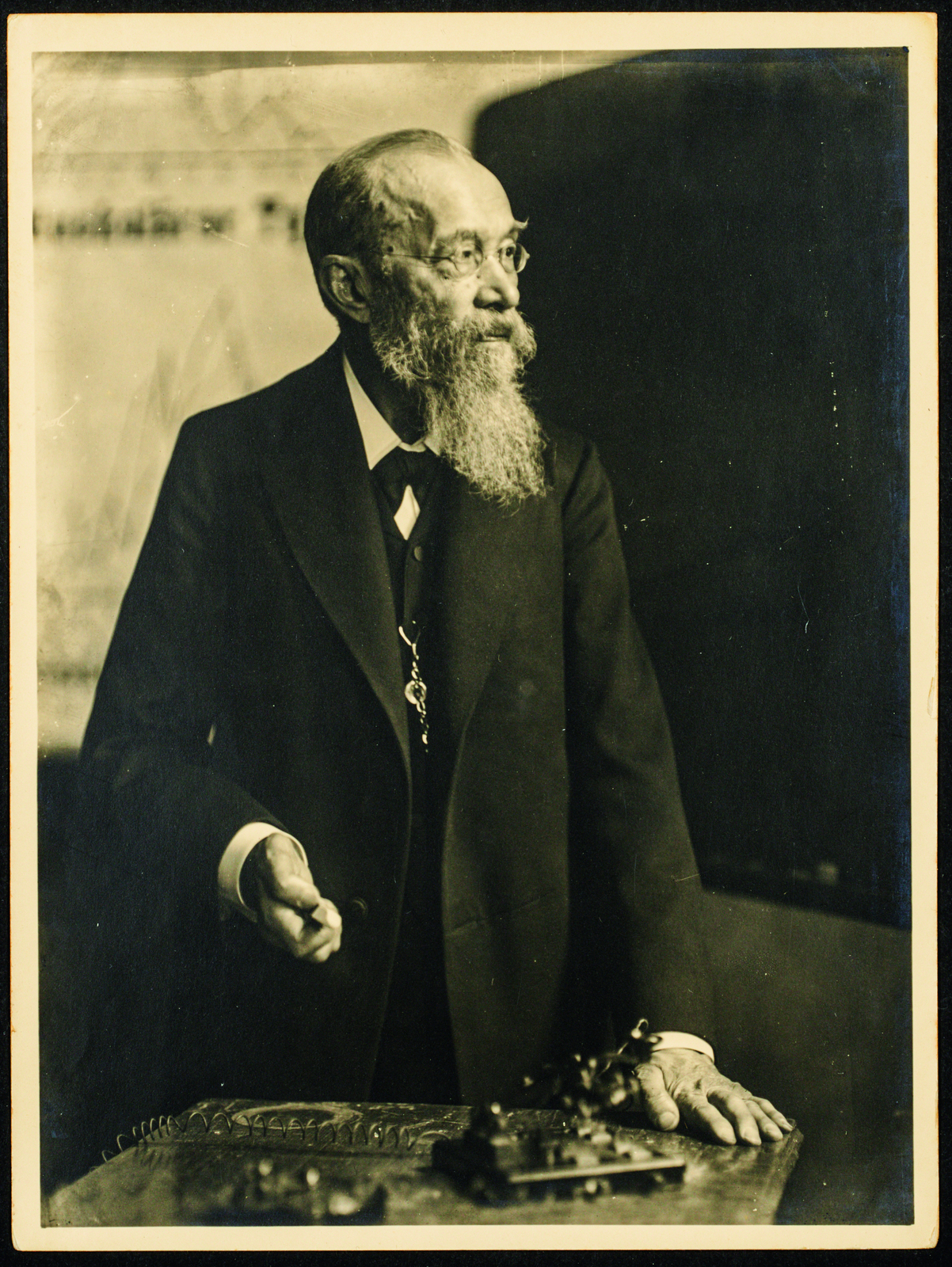

Wen in den nächsten Wochen eine Reise nach Leipzig führt, sollte sich eine Ausstellung in der Bibliotheca Albertina, dem historischen Hauptgebäude der Universitätsbibliothek in der Beethovenstraße, nicht entgehen lassen. Sie ist dem Jubiläum der Berufung Wilhelm Wundts, des Begründers der experimentellen, wissenschaftlich abgesicherten Psychologie, an die Leipziger Universität vor 150 Jahren gewidmet und spiegelt in der Biografie dieses herausragenden Gelehrten eine ganze Epoche der Geschichte der modernen Humanwissenschaften. Wundt gehörte, wie es Wilhelm Ernst Mühlmann in seiner Geschichte der Anthropologie formulierte, zu dem legendären "Dreigestirn weltberühmter Lehrer", das die Leipziger Universität im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts erleuchtete. Aber während der Historiker Karl Lamprecht noch heute als Verfechter einer kulturhistorisch argumentierenden Geschichtswissenschaft wahrgenommen wird und der Geograf Friedrich Ratzel im Kontext der Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte wiederentdeckt wird, bleibt der Name des einst nicht minder berühmten Wilhelm Wundt in der heutigen Wahrnehmung eher schemenhaft. Die zehn Bände seiner Völkerpsychologie standen noch lange in vielen bildungsbürgerlichen Privatbibliotheken herum, darin gelesen hat man wohl eher nicht. Der "Dornröschenschlaf der Wundt-rezeption", wie es der Kurator der Leipziger Ausstellung, Thomas Fuchs, formulierte, "endete Anfang der 1970er Jahre." Die DDR hatte im Rahmen ihrer Erbpflege seine Wiederentdeckung versucht, und auch in Westdeutschland wurde eine Wilhelm-Wundt-Gesellschaft gegründet. Aber, so Thomas Fuchs, "es blieb bei dieser Symbolpolitik".

Umso verdienstvoller ist daher, dass die Bibliotheca Albertina dieses große Gelehrtenleben wieder in Erinnerung ruft, das in der Ideenwelt Robert Blums und der 1848er Revolution begann und bis zu den höchsten akademischen und gesellschaftlichen Ehren im Kaiserreich führte. Eine bemerkenswerte Ausstellung, die unserer allzu grau gewordenen Vorstellung vom wilhelminischen Deutschland einige Glanzlichter aufzusetzen vermag.

Hans Stimmann: Stimmanns Stadtlektüren. Texte, Vorträge und Interviews 2012 bis 2022, Wasmuth & Zohlen Verlag, Berlin 2022, 191 Seiten, 28 Euro

Benjamin Hasselhorn: Geschichtsmythen. Die Macht historischer Erzählungen, Europa Verlag, München 2025, 368 S., 32 Euro

Ausstellung: Sinnliche und übersinnliche Welt. Wilhelm Wundt und die Psychologie in Leipzig. Bearbeitet von Thomas Fuchs, Ausstellungsraum der Bibliotheca Albertina (Beethovenstr. 6, 04107 Leipzig).

Bis zum 19. Oktober 2025. Der Katalog erschien in der Reihe der "Schriften aus der Universitätsbibliothek Leipzig", Leipziger Universitätsverlag, 100 S., 24,50 Euro

© Antje Berghäuser rotarymagazin.de

Weitere Artikel des Autors

11/2025

Raus aus der Komfortzone!

9/2025

Weimarer Malerschule

8/2025

Die Bronzen von San Casciano

7/2025

Moderne, Merz, Memorial

5/2025

Chemnitz neu entdecken

4/2025

Vaterfigur des modernen Japan

4/2025

Wien verneigt sich

3/2025

Thoma neu entdecken

2/2025

Urbane Revolution

1/2025

Das Heilige sehen

Mehr zum Autor