Forum – Festspiele 2025

Das Unternehmen Strauss

Warum der Walzerkönig Johann Strauss als deutscher Staatsbürger starb, wie seine amerikanische Reise 1872 dem Walzer zu Weltruhm verhalf – und wie er finanziell davon profitierte.

So wundersam harmonisch seine Kompositionen waren, so ängstlich, ja oft innerlich zerrissen war Johann Strauss Sohn als Mensch. Seine Panik vor Reisen und Höhen ist gut dokumentiert. In seinen Werken feierte er das Leben, Begegnungen mit dem Tod mied er, wo er nur konnte – nicht einmal zu den Begräbnissen seiner Mutter, seines Bruders und seiner ersten Frau Jetty ging er. Mit fortschreitendem Alter kam die große Angst vor dem Alleinsein dazu.

Nur 50 Tage nach dem plötzlichen Tod von Jetty, einer begnadeten Managerin und Rundumversorgerin, heiratete er im April 1878 seine zweite, um 25 Jahre jüngere Frau Angelika Dittrich, genannt Lili. Nach der Scheidung dieser Ehe im Dezember 1882 flüchtete er schnurstracks in die Arme von Adele, die bis zu seinem Lebensende 1899 an seiner Seite war.

Die Höhe der Gage besiegte die Angst

Adele war der Grund, warum Strauss als Bürger des Deutschen Reichs starb. Das Paar wollte unbedingt heiraten, doch das österreichische Recht verbot eine Zweitehe unter nicht Verwitweten ausdrücklich. In Sachsen-Coburg war das jedoch möglich, also erwarb der Komponist den Pass des Herzogtums und hatte zeitweise seinen Hauptwohnsitz in Coburg. Bis das Manöver rechtlich in trockenen Tüchern war, dauerte es bis 1885.

Den Kaiser in Wien erzürnte das, der Stadt Coburg hat es unter anderem ein ansehnliches Johann-Strauss-Archiv in der Landesbibliothek eingebracht. Darin sind auch Dokumente zu finden, die Aufschluss über seine „amerikanische Reise“ geben, die im Jubiläumsjahr 2025 wiederentdeckt wird.

So etwa das knapp gehaltene Telegramm eines gewissen Florenz Ziegfeld, datiert mit 28.5.1872. Der gebürtige Friese Ziegfeld war in die USA emigriert und Direktor einer Musikakademie in Chicago. Nun aber sollte er als Generalagent des World’s Peace Jubilee in Boston die Stars in Europa zusammentrommeln, die für dieses gigantische Spektakel zur Feier des Weltfriedens zugesagt hatten. Dazu war der Amerikaner Ende April extra nach Wien gereist.

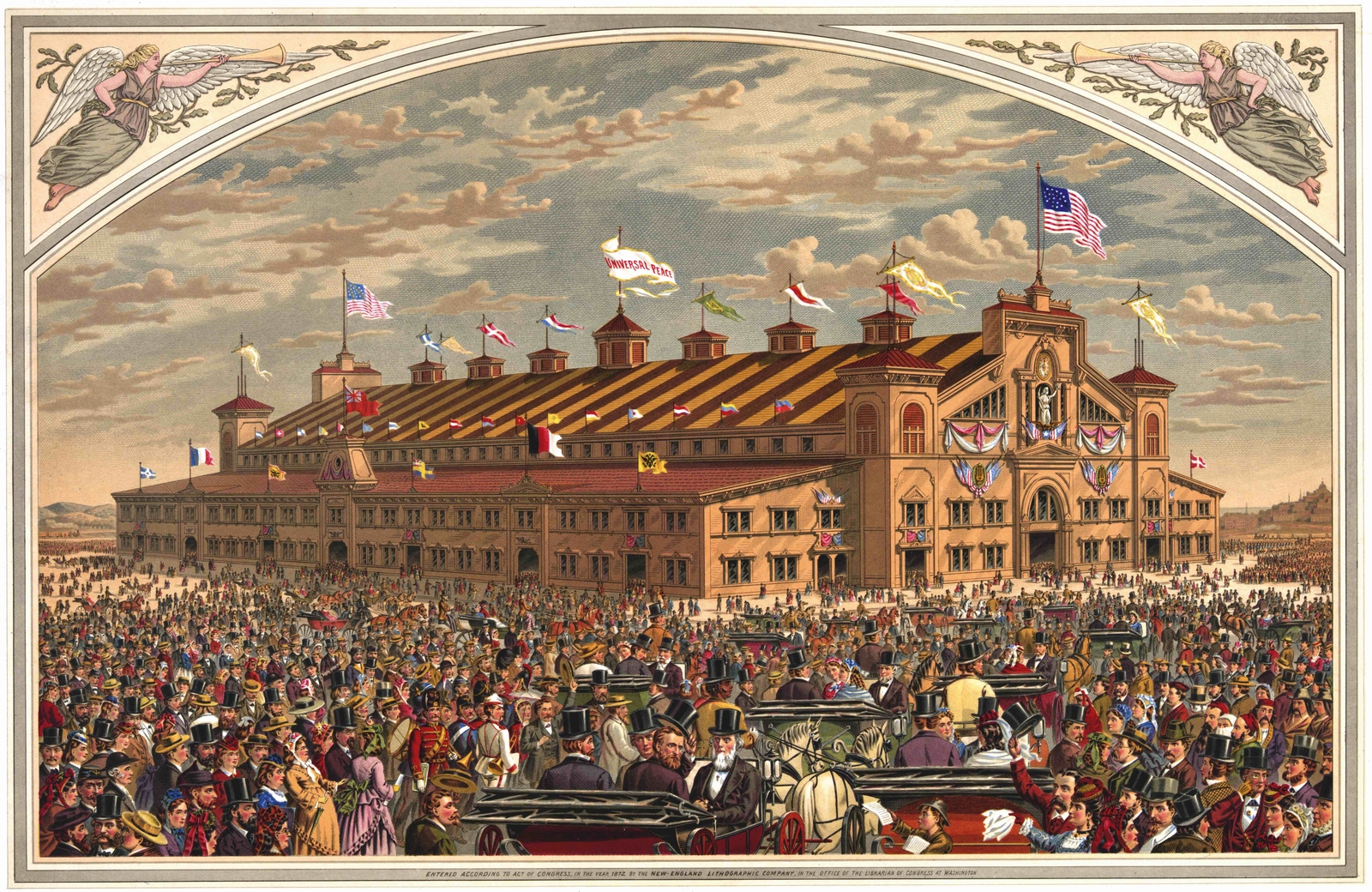

Blick auf das große Kolosseum anlässlich des Weltfriedensjubiläums und des internationalen Musikfestivals von 1872

© Library of Congress/Wikipedia/Gemeinfrei

Denn von den europäischen Künstlern, zu denen auch die in Leipzig stationierte Sopranistin Minna Peschka-Leutner und eine 48-köpfige preußische Militärkapelle gehörten, war Strauss der widerspenstigste. Er sagte Ziegfeld mindestens viermal ab, auch weil er fürchtete bei der Überfahrt zu ertrinken, und dann auf Betreiben seiner Frau wieder zu. Die Schiffe und die Schiffsrouten änderten sich mehrmals. An diesem 28. Mai 1872 sandte Ziegfeld aus seinem Hotel in Bremen dann aber ein kurzes Schreiben, das keine Widerrede mehr duldete: „Soeben Nachricht von London erhalten, dass das Geld in der Anglobank deponirt ist. Reisen Sie jedenfalls morgen Mittag.“

Das Ehepaar Strauss nahm die Botschaft am 29. Mai um 8.30 in seiner Villa in Wien-Hietzing entgegen und reiste dann tatsächlich gegen Mittag mit zwei Dienstboten ab: erst mit dem Zug nach Bremerhaven, am 1. Juni dann mit dem Dampfschiff „Rhein“ des Norddeutschen Lloyd Richtung New York, von dort weiter mit einem Raddampfer und schließlich wieder per Eisenbahn nach Boston.

Die Freude über „das Geld in der Anglobank“ – genauer: der Wiener Niederlassung dieses Finanzinstituts – war offenkundig größer als die Ängste des Maestros: In Summe betrug seine Gage 20.000 US-Dollar, darüber hinaus wurden Reise- und Verpflegungskosten für ihn, seine Begleiterin, Diener und Zofe übernommen. In Wien entsprach das Honorar 40.000 österreichischen Gulden, nach heutiger Kaufkraft über eine halbe Million Euro. „In keiner europäischen Stadt würde er in 20 Jahren eine so hohe Summe verdienen“, schrieb Ende Juli 1872 die in London erscheinende Musical World über Strauss.

Große Show fürs große Publikum

Superstar Strauss testete erstmals seinen Marktwert in einem Business aus, das zunehmend global wurde. Die USA versuchten die Wunden des 1865 beendeten Bürgerkriegs zu heilen, indem sie ihre Städte und ihre Wirtschaft auf ein Schneller-Höher-Weiter trimmten. Das World’s Peace Jubilee lockte mit dem bis dato größten Orchester – versprochen wurden 2000 Instrumentalisten und 20.000 Chorsänger – sowie mit dem größten Veranstaltungssaal, der 100.000 Menschen fassen sollte. Das Festival war ein privates Unternehmen, auch die Risikolust wuchs bereits ins Unermessliche. Die Gagen kannten keinen Deckel mehr.

Gewiefte Manager und PR-Berater umschwirrten Strauss in Boston, sie schätzten seine exzentrische Art zu dirigieren und seine Anziehungskraft auf das weibliche Publikum als potenziell hyperlukrativ ein. Deshalb wollten sie ihn auch zu Konzerten nach New York lotsen. Der Österreicher und seine Entourage pokerten hoch und verlangten 2000 Dollar pro Auftritt. Am Ende wurden es 1300 Dollar, das, was er für einen ein- bis zweistündigen Auftritt auch in Boston im Schnitt bekam. Um die Relationen zu veranschaulichen: 1300 Dollar entsprach rund 2600 österreichischen Gulden, heute in etwa 30.000 Euro.

Strauss, der Walzerfabrikant

Der Schöpfer des Donauwalzers und der Fledermaus war nicht nur geschäftstüchtig, sondern vielleicht auch einer der ersten Komponisten seiner Zeit, der die Methoden des entstehenden Industriekapitalismus in Musik umzusetzen versuchte. In den Wiener Ringstraßen-Salons der Gründerzeit in den 1860ern hatte er die Luft des Börsenbooms, ausgelöst von den gewaltigen Stadtentwicklungen in der Reichshauptstadt, geatmet. Sein Opus 337, eine 1869 veröffentlichte Polka, trägt den Titel Von der Börse.

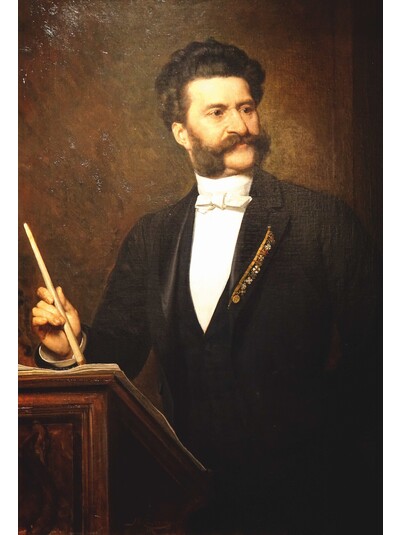

Johann Strauss war nicht nur Komponist und Geiger, er dirigierte seine Stücke auch selbst. Der Druck nach dem Gemälde von Theo Zasche zeigt ihn auf dem Wiener Hofball © Fritz Racek/Wiener Stadtbibliothek/Wikipedia/Gemeinfrei

Strauss wurde nicht nur für seine genialen musikalischen Ideen berühmt, sondern insbesondere auch dafür, dass er sie mehrfach verwertete. Seine Operetten zerlegte er in die jeweiligen Einzelbestandteile und vermarktete diese separat. Aus der 1874 uraufgeführten Fledermaus koppelte er die Fledermaus-Polka, die Fledermaus-Quadrille, die Polka Tik Tak, die Polka française An der Moldau, den Walzer Du und Du und die Polka mazur Glücklich ist, wer vergisst aus.

Dass er sich später in einem Steckbrief einmal augenzwinkernd als „Walzerfabrikant“ bezeichnete, hatte folglich einen wahren Kern. Ökonomisch war die „Firma Strauss“, in die von der 1870 gestorbenen Mutter bis hin zu den beiden ebenfalls komponierenden jüngeren Brüdern Josef und Eduard alle Familienmitglieder eingebunden waren, ein voller Erfolg – zumindest für den ältesten der Strauss-Brüder, der seine Einkünfte zudem geschickt in Immobilien veranlagte. Der Kinderlose hinterließ bei seinem Tod neben drei Häusern in Wien und einer Villa in Bad Ischl ein Vermögen von 835.000 Gulden.

Der eigentliche Entrepreneur und Innovator war allerdings Johann Strauss Vater gewesen, der 1849 starb – der Sohn war damals gerade 24. Johann Strauss Vater war als Wirtssohn Privatunternehmer durch und durch gewesen, ein klassischer Gründer mit Mut zum Risiko, befeuert durch die Konkurrenz mit dem anderen Walzerkönig seiner Zeit, Joseph Lanner. Strauss Vater war Pionier des Musik-Marketings, der lithografische Porträts auf die Cover seiner Musikstücke drucken ließ und so das Starprinzip vorantrieb. Veranstaltungen ließ er zu Spektakeln werden, von denen die ganze Stadt sprach. Seine Reisen durch Europa wurden zur Blaupause für Musiktourneen verschiedenster Genres in späteren Zeiten, der Wiener Walzer wurde zur Exportware.

Die Reisen des Sohns – er machte 1867 den eben uraufgeführten Donauwalzer erst in Wien, dann in Paris, dann in London populär – setzten auf dieser Praxis auf. In den USA kannte man die Marke Strauss schon lange vor seiner Ankunft 1872. „Walzerkönig“ war schon der Vater genannt worden.

So nervös und ängstlich sich der Sohn seinen Reisebegleitern zeigte, so fasziniert war das Publikum in der riesigen, eigens für den Anlass gebauten Veranstaltungshalle. Nach einer sturmbedingten Redimensionierung fasste dieses sogenannte Coliseum noch immer 60.000 Menschen.

Die Rückfahrt nervte noch mehr als Amerika

So triumphal seine Rezeption in den USA war und sosehr er den Amerikanern in seinen Zeitungsinterviews schmeichelte – Strauss fand die Neue Welt hektisch, laut und furchteinflößend. Es blieb sein einziger Besuch in den Vereinigten Staaten zeit seines Lebens. Dass er auf der Rückfahrt – das Schiff hieß passenderweise „Donau“ – seinen zum Welthit avancierten Donauwalzer mit dem Schiffsorchester wieder und wieder dirigieren musste, nervte ihn. „Oft täglich einige Dutzend Male“ sei der Schlager bei der Fahrt nach Europa gespielt worden, notiert der Hannoversche Kurier am 1. August 1872, einige Tage, nachdem das Schiff in Bremerhaven angelegt hatte: „Als Strauss von Bord ging, äußerte er scherzhaft, dass er den Text des Walzers jetzt ändern werde“, so die norddeutsche Zeitung. „Denn er für seinen Teil werde in Zukunft nicht mehr ‚An der schönen blauen Donau‘ sagen, sondern ‚Mit Schrecken denk’ ich an die Donau‘“.

„Tanz-Signale“ suchen Förderer

Das Wiener Institut für Strauss-Forschung (WISF) ist ein Trägerverein für wissenschaftliche Forschungsprojekte rund um die Wiener Musikerfamilie Strauss und ihre Zeitgenossen. Wissenschaftliche Vertretbarkeit ist das oberste Gebot. Seit 2004 veranstalten wir alljährlich im März die „Tanz-Signale“, ein Forum zur Präsentation von Forschungsergebnissen und zur Anregung weiterer sehr notwendiger Schritte in Richtung authentischer Interpretation der Musik der Familie Strauss und ihres musikalischen Umfelds. Da wir aber mit der Subvention der Stadt Wien keine musikalischen Veranstaltungen abhalten dürfen, fehlen uns Mäzene für die kleinen, aber höchst feinen authentischen musikalischen Projekte im Rahmen der „Tanz-Signale“ und anderswo, mit denen wir natürlich auch gerne zu günstigen Bedingungen „auf Reisen“ gehen würden. Für 2025 fehlen uns 10.000 bis 15.000 Euro

Nähere Informationen unter johann-strauss.at/tanz-signale/ankuendigung oder per E-Mail an eduard.strauss@chello.at sowie unter der Telefonnummer +43 (0)676/9369675

Bernhard Ecker, Peter Hosek

Johann Strauss’ amerikanische Reise

Molden Verlag 2024,

160 Seiten, 25 Euro

Peter Hosek hat an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien im Konzertfach Klarinette studiert. Als Geschäftsführer des Schloss Schönbrunn Orchesters hat er rund 8000 Konzerte mit zwei Millionen Gästen in Wien sowie zahlreiche Tourneen weltweit organisiert.

© Richard Tanzer

Bernhard Ecker ist Autor zahlreicher historischer und wirtschaftspolitischer Bücher. Der Hobby-Klarinettist ist in seinem Hauptberuf Chefredakteur des österreichischen Wirtschaftsmagazins „trend“.

© Sebastian Reich/trend