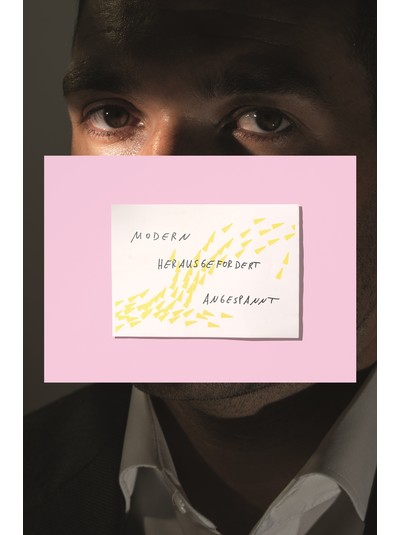

Titelthema

Die Selbstaufgabe einer Volkspartei

Die ÖVP hat ihr Schicksal einem Mann und seinem Talent übertragen,sich ganz nach den Stimmungen der Bevölkerung zu richten. Von ihr selbst ist nicht mehr viel da

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz gilt laut BILD auch in Deutschland als Ausnahmepolitiker. Zahlreiche CDU- und noch mehr CSU-Funktionäre sollen sich nach einem Angela Merkel-Nachfolger sehnen, der über seine Qualitäten verfügt. Kein Wunder: Was der 32-Jährige geschafft hat, ist beeindruckend: 2016 lag seine konservative Volkspartei ÖVP am Boden. 2017 übernahm er sie, baute sie um und erreichte einen fulminanten Wahlerfolg. Seither ist er Regierungschef. Doch das ist nicht alles: Nebenbei nahm Kurz der rechten FPÖ nicht nur Wind aus den Segeln, sondern hält sie bis heute auch noch auf Distanz. Nachvollziehbar, dass das Sehnsüchte weckt bei deutschen Christdemokraten.

Es lohnt sich jedoch, genauer hinzuschauen: Wie konnte Kurz werden, was er ist? Wie schaut das politische Umfeld aus? Was ist aus der ÖVP geworden? Es genügt, von ein paar wenigen Ereignissen und Entwicklungen zu berichten, um zu erkennen, dass man den Niedergang der einst stolzen europäischen Großparteien in Österreich ganz offensichtlich besonders gut studieren kann: Wie die ÖVP haben sie sich entweder zur Ein-Mann-Bewegung gewandelt; oder sie begegnen ihrem Schicksal zunehmend hilflos, wie es die sozialdemokratische SPÖ tut.

Der 24. April 2016 endete für die beiden Parteien frostig. Der erste Wahlgang zur Kür eines neuen Bundespräsidenten, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 geladen waren, bescherte ihnen ein Debakel. Sie, die bei solchen Gelegenheiten bisher immer ohne Gegner geblieben waren, gingen mit ihren Kandidaten unter: Auf Andreas Khol (ÖVP) und Rudolf Hundstorfer (SPÖ) entfielen jeweils nur elf Prozent der Stimmen. In die entscheidende Stichwahl kamen Norbert Hofer von der rechtspopulistischen FPÖ (35 Prozent) und Alexander Van der Bellen von den Grünen (21 Prozent); Van der Bellen konnte sich in der Stichwahl durchsetzen. Die Sozialdemokraten reagierten auf das Debakel zuerst und tauschten ihren Vorsitzenden aus. Auf den damaligen Kanzler Werner Faymann folgte der Chef der staatlichen Bahn, Christian Kern. Als er wenig später von der ZEIT auf die Präsidentenwahl angesprochen wurde, signalisierte er, die Message verstanden zu haben: „Für die einstigen Großparteien gibt es kein Limit nach unten.“

Strukturelle Probleme

Bei der ÖVP sollten die Konsequenzen noch auf sich warten lassen. Dann aber kamen sie mit umso größerer Wucht. Wobei man zwei, drei Dinge vorausschicken muss: Die Partei war immer föderalistisch aufgebaut; Zyniker gingen so weit zu behaupten, dass sich die Chefs der neun Landesorganisationen einen Obmann auf Bundesebene hielten. Tatsächlich haben die meisten Leidtragenden ebendort diesen Job nach kurzer Zeit entnervt hingeschmissen.

Wie die Sozialdemokratie hat die ÖVP im Übrigen ein strukturelles Problem: die Wählerbindungen lassen nach. Gab in den 1980er Jahren noch jeder zweite Österreicher an, eine Partei zu haben, der er „in jedem Fall“ die Treue hält, so war es zuletzt nicht einmal mehr jeder Fünfte. Und so wie die SPÖ darunter leidet, dass es immer weniger Arbeiter gibt, die sich selbstverständlich ihr allein zugehörig fühlen, so ist das bei der Volkspartei insbesondere im Zusammenhang mit der Säkularisierung der Fall: Von regelmäßigen Gottesdienstbesuchern wird sie zwar noch immer unterstützt, die Zahl dieser Gläubigen ist aber überschaubar geworden.

Das Dritte, was man vorausschicken muss, ehe man sich Sebastian Kurz zuwenden kann, ist die Entwicklung der FPÖ. Sie ist sehr wahrscheinlich die Vorreiterin des Rechtspopulismus, wie er mittlerweile international bekannt geworden ist. Der Mann, der dafür verantwortlich zeichnet, ist vor zehn Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen: Jörg Haider.

Die Ex-Politikerin Heide Schmidt hatte bis 1993 eng mit ihm zusammengearbeitet. Sie ist heute der Überzeugung, dass die Freiheitliche Partei unter Haiders Führung genauso gut hätte wirtschaftsliberal werden können. Haider habe ihr sogar die Gelegenheit gegeben, das zu testen. „Wäre es mehrheitsfähig geworden, hätte es ihm auch gepasst“, so Schmidt unlängst in den Vorarlberger Nachrichten.

Für Jörg Haider gab es nach dieser Lesart keine Grundsätze, sondern nur eine Frage: Was beschert Wahlerfolge? Diese These lässt sich stützen: Haider war einst pro-europäisch. Doch als er im Hinblick auf die Volksabstimmung über den EUBeitritt Österreichs 1994 feststellte, dass es für die Gegner kaum ein politisches Angebot gibt, wechselte er die Seite und war fortan anti-europäisch. Ähnliches will Schmidt auch im Umgang mit Migranten festgestellt haben: Anfang der 1990er Jahre habe sich Haider gegen ausländerfeindliche Forderungen aus den eigenen Reihen gestellt. Nachdem er jedoch gesehen habe, wie sehr sich damit Wähler mobilisieren lassen, habe er eingelenkt – und umso hemmungsloser losgelegt.

Und jetzt zu Sebastian Kurz: Als gerade einmal 24-Jähriger wurde er im Jahre 2011 Regierungsmitglied und hatte sich dabei um Migrationsfragen zu kümmern. Seine Beliebtheitswerte waren bescheiden. Kurz bemühte sich redlich um einen Ausgleich zwischen In- und Ausländern. Im Herbst 2014 stellte er fest, dass es in Österreich viele Zuwanderer gebe, die sich nicht heimisch fühlten. Es werde ihnen allerdings auch nicht einfach gemacht, „weil wir zu wenig Willkommenskultur haben“, wie er hinzufügte.

Politik als Geschäftsmodell

Es folgte die Flüchtlingskrise 2015. Die FPÖ, die Haiders Ruf nach einem Zuwanderungsstopp treu geblieben ist, lief von einem Regionalwahlerfolg zum nächsten. Auf Bundesebene schien ihr Platz eins bei erstbester Gelegenheit nicht mehr zu nehmen zu sein. Doch Kurz änderte seinen Kurs und ging zu einer stattlichen Portion Populismus über. 2016 setzte er, nunmehr Außenminister, eine Schließung der Grenzen auf der Balkanroute für Flüchtlinge durch. Darüber hinaus sprach er sich immer wieder für eine Sperre der Mittelmeerroute aus. Und zwar so unmissverständlich, dass es keinem Österreicher entgehen konnte. Bald war klar: Mit ihm wäre die alte ÖVP wieder eine große Nummer. Und tatsächlich: Mit dem Tag, an dem Kurz zum Parteivorsitzenden bestellt war, übernahm die Volkspartei von den Freiheitlichen die Führung in sämtlichen Meinungsumfragen.

Das Phänomen Kurz ist damit noch nicht erklärt: In jenem Mai 2017 ließ er sich nur unter öffentlich kommunizierten Bedingungen zum Bundesparteiobmann küren. Die Landesobleute, die erleichtert waren, die hoffnungslose ÖVP abgeben zu dürfen, übertrugen ihm bei der Gelegenheit auch noch gerne weitreichende Entscheidungsbefugnisse. Inhaltliche wie personelle Fragen darf er seither de facto allein klären. Kleinere Änderungen, wie die des Namen („Die Neue Volkspartei“ statt ÖVP) oder die der Farbe (türkis statt schwarz), hat er so oder so gleich vorgenommen, auf dass nach außen hin glaubhaft wurde, welche Zäsur er verkörperte.

Ein feines Gespür für Stimmungslagen in der Bevölkerung zählt in Verbindung mit dem Talent, daraus Politik zu machen, zu den herausragenden Qualitäten von Sebastian Kurz: Im Nationalratswahlkampf, der sich an seine Parteiübernahme anfügte, wiederholte er in jeder Rede und in jedem Interview, dass sich die Flüchtlingskrise nicht wiederholen dürfe, dass nach der Balkan- auch die Mittelmeerroute geschlossen und „Zuwanderung ins Sozialsystem“ unterbunden werden müsse. Das war ganz nach dem Geschmack einer Mehrheit. Und bei ihm, dem smarten Anfang-30-Jährigen, wirkte es noch dazu ungleich vertrauenserweckender als bei den Freiheitlichen, bei denen meist auch Aggression im Spiel ist.

Das Dilemma dreier Parteien

Die Freiheitlichen stehen Kurz ebenso ohnmächtig gegenüber wie die Sozialdemokraten: Der bereits erwähnte SPÖ-Chef Christian Kern hat sich gerade aus der Politik verabschiedet. Im Wahlkampf versuchte er, mit allen Mitteln dagegenzuhalten. Sein Slogan „Holen Sie sich, was Ihnen zusteht“ verdeutlichte, dass in der Not auch er voll auf Populismus setzte. Dieser Spruch konnte immerhin auch als Aufforderung verstanden werden, sich beim Staat geradezu räuberisch selbst zu bedienen; sozialdemokratisch wäre das nicht.

Das Wahlergebnis vom 15. Oktober 2017: 31,5 Prozent Neue Volkspartei, 26,9 Prozent SPÖ, 26 Prozent FPÖ. Heute sehen Umfragen die Bewegung, die die Neue Volkspartei laut Kurz ausdrücklich sein soll, bei bis zu 35 Prozent und die Mitbewerber eher unter ihren letzten Wahlergebnissen. Das ist nachvollziehbar: Die FPÖ ist nach der Wahl als Juniorpartnerin der türkisen Volkspartei in die Regierung gekommen und die SPÖ in die Opposition geflogen. Beide müssen erst ankommen und Tritt fassen. Kurz dagegen konnte sich treu bleiben.

Selbst den österreichischen EU-Vorsitz hat der Kanzler dem Migrationsthema untergeordnet. Das Motto lautet: „Ein Europa, das schützt.“ Das soll u.a. eine bessere Kontrolle der Außengrenzen implizieren. Spannend bleibt nur: Was ist, wenn sich die politischen Herausforderungen ändern? Kann Kurz auch dann erfolgreich sein? Anpassungsfähigkeit hätte er bereits bewiesen. Doch es geht noch weiter: Was ist mit der „Neuen Volkspartei“, wenn er, der heute 32-Jährige, eines Tages etwas anderes macht? Kann die schwarze ÖVP dann wiederauferstehen? Oder wird irgendeine andere Bewegung das Vakuum füllen, die es versteht, Stimmungen ebenso wirkungsvoll zu befriedigen?

Johannes Huber