Titelthema

Das ewige Stigma

In Deutschland und Europa haftet der Tätowierung immer noch der Geruch der Subkultur an. Doch die Wahrheit lässt sich nicht nur entlang von betrunkenen Seeleuten und Rockerbanden erzählen

Als ich aufwuchs, wurden mir zwei Geschichten erzählt – beide sollten mich davon abhalten, mir ein Tattoo stechen zu lassen. Wie so viele von uns begann ich im Alter von etwa sieben oder acht Jahren, unaufhörlich die magischen, unauslöschlichen tintig-blauen Markierungen zu bestaunen, die ich bei Rockstars, Wrestlern, Onkeln und Fremden sah, und begann meinerseits, meine eigenen Arme zu bekritzeln, in der Hoffnung, sie nachzuahmen. Meine Familie wollte, dass ich damit aufhöre.

Die erste Geschichte erzählte mein Großvater oft. Er war während des Zweiten Weltkriegs U-Boot-Fahrer in der niederländischen Marine und erzählte, wie er eines Tages plötzlich betrunken von Rum in einem Tattoo-Studio irgendwo in Jakarta aufwachte. Er hatte nur knapp vermieden, dass ihm eine Fliege auf die Nasenspitze tätowiert wurde. Die warnende Parabel vom betrunkenen Seemann, der in einem weit entfernten Hafen spät in der Nacht in ein Tattoo-Studio schlendert und am nächsten Morgen mit einer dauerhaften Markierung aufwacht, ist uns sehr vertraut, und kulturell gesehen werden Tätowierungen in der modernen westlichen Welt seit Jahrhunderten mit eigensinnigen Seeleuten in Verbindung gebracht. Anstatt mich davon abzubringen, verstärkten die Romantik, das Abenteuer und der Mut, die in der Seemannstätowierung codiert sind, meine Faszination nur noch mehr.

Meine Großmutter wandte sich zunehmend frustriert dem zweiten Geschichtenstrang zu, in der Hoffnung, damit meinen eifrigen Plänen, mich so schnell wie möglich mit Tätowierungen zu bedecken, ein Ende zu setzen. Ihre Mutter, meine Urgroßmutter, erzählte sie mir, hatte eine Tätowierung, die sie ihr ganzes Leben lang bereute. Ethelwynne, wie sie genannt wurde, war irgendwann im späten 19. Jahrhundert in einer ländlichen Gegend im Süden Englands als Tochter eines Pachtbauern geboren worden. Eines Tages, als sie etwa 15 Jahre alt war, kam ihr Bruder mit einer Tätowiermaschine nach Hause, die er irgendwoher bekommen hatte, und wollte an ihr üben. „Wird es wieder weggehen?“, fragte sie ihn offenbar. „Ja“, antwortete er, entweder naiv oder grausam. Die resultierende Markierung – ihre Initialen auf ihrem Handgelenk – blieb offensichtlich für den Rest ihres Lebens auf ihrer Haut. Sie hasste sie bitterlich und hielt sie immer bedeckt. Tätowierungen, sagte meine Großmutter, würden immer etwas sein, das man bereuen würde.

Im Gegensatz zum betrunkenen Seemann gibt es in der Mainstream-Kultur kein erkennbares Stereotyp der tätowierten Bauerntochter. Aber viele, viele Jahre später erfuhr ich, dass Tätowiermaschinen kurzzeitig in einem Kaufhaus in London als elektrische Neuheiten verkauft wurden und viel leichter erhältlich und für die breite Kultur sichtbar waren, als man dachte, und dass die Geschichte meiner Urgroßmutter kaum einzigartig war.

gerade die Outline einer Schlange mit einer Kunststoff-Schablone

und vermutlich Kohlestaub oder Graphit auf die Haut gebracht

und tätowiert. Im Hintergrund: Warlichs Tätowier-Gaststätte (um 1936).

Foto: Erich Andres/Stiftung Historische Museen Hamburg

Eine Geschichte der Vielfalt

Wir haben eine sehr weit verbreitete kulturelle Vorstellung davon, welche Art von Menschen sich tätowieren lassen – oder vielleicht sollte ich sagen: sich tätowieren ließen. Diese Vorstellung besagt, dass Tätowierungen bis vor Kurzem – wann auch immer das gewesen sein mag – auf Seeleute, Sexarbeiterinnen und Kriminelle beschränkt waren; heute hingegen sind Tätowierungen modisch, Mainstream und akzeptabel. Es stimmt zwar, dass es heute in Europa mehr tätowierte Menschen, Tattoo-Studios und eine größere kulturelle Sichtbarkeit von Tätowierungen gibt als je zuvor, aber es ist bestimmt nicht so, dass sich unsere Gegenwart deutlich von der Vergangenheit unterscheidet oder dass tätowierte Menschen in der Vergangenheit nur am Rande der Gesellschaft gestanden hätten.

Es ist sicherlich richtig, dass die Institutionen, die mit der Bewahrung der Erinnerungen unserer Kulturen beauftragt sind, Tätowierungen in erster Linie zufällig auf den Körpern derjenigen dokumentiert haben, deren Daten in Geschäftsbüchern, Logbüchern und institutionellen Unterlagen festgehalten wurden. Die früheste Person, die wir bisher im modernen England entdeckt haben und die angibt, ihren Lebensunterhalt mit dem Tätowieren anderer verdient zu haben, erzählte beispielsweise dem Mann, der ihn 1719 wegen Einbruchs verhaftete, von seinem Beruf, und im 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert wurden Tätowierungen in Gefängnisunterlagen und Schiffslogbüchern in den amerikanischen Kolonien, England, Frankreich, Deutschland, Italien und anderen Ländern vermerkt. Aber selbst unter diesen Aufzeichnungen finden wir spannende Hinweise auf eine Tätowierungskultur, die über Schwerverbrecher hinausgeht, beispielsweise Berufstätowierungen von Schmieden, Künstlern, Lokführern und Gastwirten, die trotz ihrer Tätowierungen in den Aufzeichnungen als Kriminelle oder Soldaten aufgeführt sind, obwohl diese bereits vor ihrer Inhaftierung oder Einberufung entstanden waren.

Geburt einer Industrie

Tatsächlich begann die erkennbar moderne Tattoo-Industrie im Westen, mit permanenten Tattoo-Studios, in denen Fremde gegen Bezahlung als kommerzielle Transaktion tätowiert werden können, mit wohlhabenden Menschen in England und Amerika, die sich tätowieren lassen wollten, vor allem in Anlehnung an die Tätowierungen, die in Japan gemacht wurden, das kurz zuvor für den Handel mit der übrigen Welt geöffnet worden war. In New York rühmte sich Martin Hildebrandt, der in den 1850er Jahren begann, Seeleute in den Docks zu tätowieren, 1871 einer wohlhabenden Kundschaft aus der ganzen Stadt. Sutherland Macdonald, der als Englands erster registrierter Tätowierer gilt, begann 1881 in einem reichen Stadtteil Londons zu tätowieren und zählte mehrere Mitglieder des House of Lords, West-End-Schauspieler und prominente Industrielle zu seinen Kunden. Tatsächlich ist das Tätowieren nur deshalb überhaupt ein Beruf, weil es eine kommerzielle Nachfrage dafür gibt.

Seit diesen vielversprechenden Anfängen hat sich das professionelle Tätowieren im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt und wieder zurückgebildet, wobei sich die Entwicklungen in Amerika und Großbritannien – natürlich nicht genau so – auch anderswo wiederholten. In Deutschland beispielsweise blieb das Tätowieren viel länger tabu als in den englischsprachigen Ländern, obwohl einige frühe kommerzielle Tätowierer wie Karl Rödemich in Hamburg in den 1920er Jahren eine künstlerische Ausbildung in Disziplinen wie Porzellanmalerei hatten. Dennoch berichtete das US-Magazin Vanity Fair bereits 1926, also vor einem Jahrhundert, dass Tätowierungen „von den Wilden zu den Seeleuten, von den Seeleuten zu den Landbewohnern übergegangen sind und heute unter vielen maßgeschneiderten Hemden zu finden sind“.

Ein Jahrhundert des Wandels

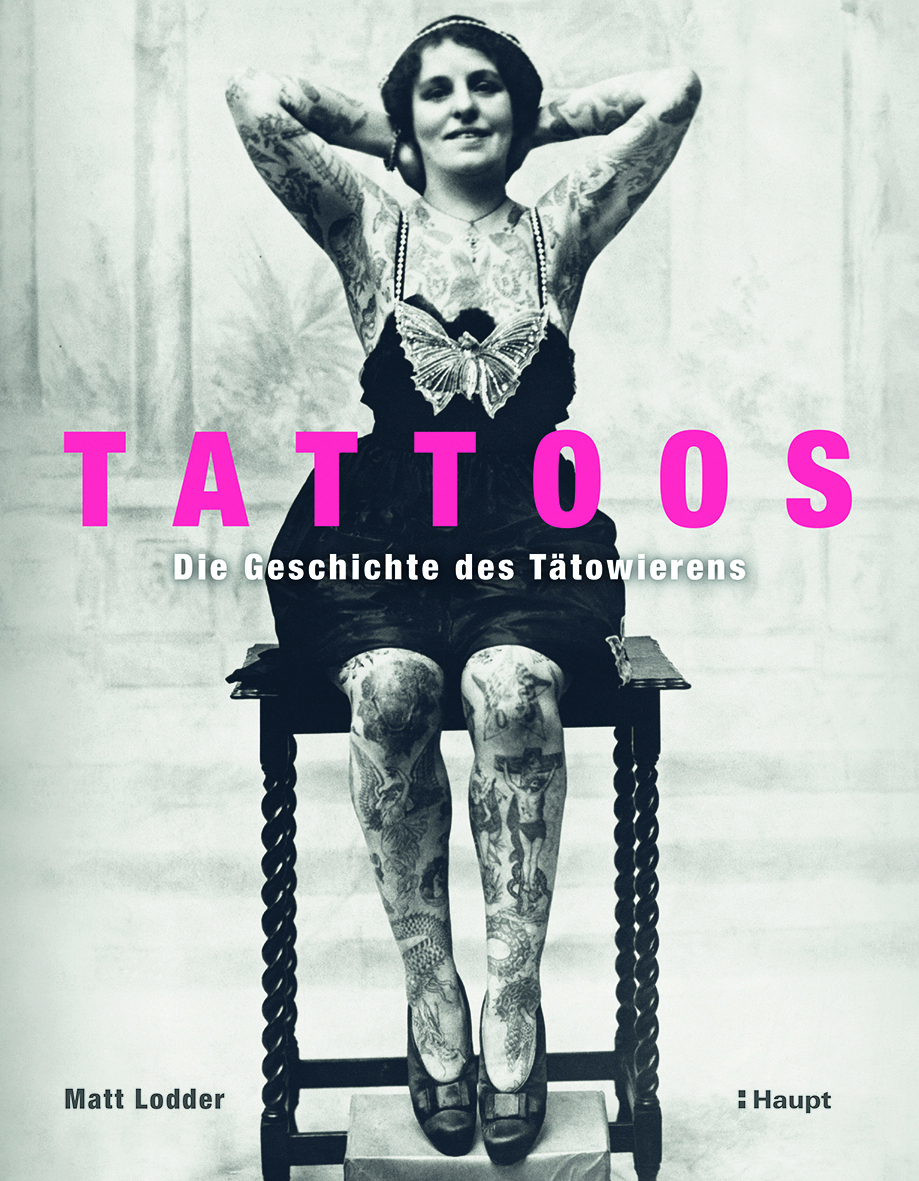

Mein neues Buch Tattoos zeichnet die Geschichte vom Beginn des kommerziellen Tätowierens im Westen bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nach. Seit den goldenen Anfängen im 19. Jahrhundert hat eine kleine, aber eng verbundene Gruppe von Tätowierern und ihren Kunden in der westlichen Welt zusammengearbeitet, korrespondiert, sich organisiert, gestritten und gekämpft, um die Kunst und Kultur des Tätowierens immer weiter voranzubringen. Als das Tätowieren in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg vielerorts auf große gesellschaftliche Ablehnung stieß oder sogar mit einem vollständigen Verbot bedroht war, schloss sich dieses Netzwerk zusammen, um sicherzustellen, dass diejenigen, die das Tätowieren tief liebten, es unabhängig von der allgemeinen kulturellen Auffassung weiterhin zu ihrem Lebenswerk machen konnten.

1979 forderte ein deutscher Tätowierer namens Horst Streckenbach, alias Tattoo Samy, aus Frankfurt am Main seine Kollegen aus aller Welt auf, sich zusammenzuschließen, um sich dafür einzusetzen, „das Tätowieren und die Körperverzierung populärer zu machen und sie als Kunstform mehr zu akzeptieren!“. Die enorme kulturelle Sichtbarkeit des Tätowierens heute ist in gewisser Weise das Ergebnis der Arbeit von Menschen wie Samy und anderen, die unermüdlich daran gearbeitet haben, die enorme, lebendige und unendlich spannende Tätowierkultur zu schaffen, in der wir heute leben.

Kurz gesagt, wir können eine direkte, ununterbrochene Linie von unserer Gegenwart über die Arbeit von Künstlern wie Samy bis zu den Anfängen des professionellen Tätowierens ziehen und von dort noch weiter zurück – über Jahrhunderte, ja vielleicht sogar Jahrtausende.

Buchtipp: Matt Lodder, Tattoos: Die Geschichte des Tätowierens,

Haupt Verlag 2025, 224 Seiten, 38 Euro

Matt Lodder ist leitender Dozent für Kunstgeschichte und -theorie und Leiter des Fachbereichs Amerikastudien an der University of Essex, England.

Foto: Privat