Titelthema

Der geplünderte Mythos

Seit Jahrzehnten wird der 20. Juli von politischen Parteien und Einzelkämpfern instrumentalisiert. Zeit, mit ein paar Mythen aufzuräumen.

Anfang Juli 1944 war alles verloren. Mehrere Anschläge auf Hitler waren gescheitert, die Rote Armee hatte bei Minsk die deutschen Stellungen durchbrochen, unzählige deutsche Städte lagen in Trümmern, und von Westen rollte der Vormarsch der Alliierten. Ob es jetzt noch sinnvoll sei, das Risiko eines Staatsstreichs einzugehen, ließ Claus Schenk Graf von Stauffenberg seinen Mitstreiter Henning von Tresckow an der Ostfront fragen. Die Antwort kam postwendend: Das Attentat müsse erfolgen, koste es, was es wolle. „Denn es kommt nicht mehr auf den praktischen Zweck an, sondern darauf, dass die deutsche Widerstandsbewegung vor der Welt und vor der Geschichte unter Einsatz des Lebens den entscheidenden Wurf gewagt hat. Alles andere ist daneben gleichgültig.“

Das wohl berühmteste Zitat aus dem Umkreis des 20. Juli 1944 klingt so, als wäre es bereits an die Nachwelt gerichtet gewesen, und möglicherweise war es das sogar. Ob Tresckow es tatsächlich so gesagt hat, ist ungewiss, aber auch nicht wirklich relevant, denn fest steht, dass die Verschwörer danach gehandelt haben: Sie wussten, dass sich die Siegermächte auf keine Bedingungen mehr einlassen würden, und waren sich darüber im Klaren, wie gering die Chancen standen, dass es ihnen überhaupt gelingen würde, das Regime zu stürzen. Trotzdem wagten sie es, setzten ihr Leben aufs Spiel und verloren.

„Landesverräter“ und „Eidbrecher“

Wenn heute, 80 Jahre danach, Politiker am Jahrestag Kränze niederlegen und staatstragende Reden halten, täuscht diese Gedenkroutine darüber hinweg, dass die Würdigung hart erkämpft werden musste. Erst spät wurden aus „Verrätern“ Helden. In der Bevölkerung hielt sich die negative Sicht noch bis weit in die 1970er Jahre. Allein daran lässt sich ablesen, wie verbreitet NS-Gedankengut noch immer war. Und erst recht: Wie gering der Rückhalt der Verschwörer damals gewesen war, was für eine einsame Entscheidung sie hatten treffen müssen.

Neuen Forschungen zufolge waren rund 200 Personen an der Planung des Umsturzversuchs beteiligt, zum weitverzweigten Netzwerk gehörten mehrere tausend – und doch waren die Widerständler unter den gut 65 Millionen Deutschen nur eine Minderheit. Sie opferten sich für etwas, das die meisten gar nicht wollten und selbst nach 1945 lange nicht zu schätzen wussten.

Denn während in den ehemals von der Wehrmacht besetzten Ländern die Erinnerung an den Widerstand zum Teil der nationalen Identität wurde, die Franzosen mit Charles de Gaulle sogar eine zentrale Figur der Résistance zum Staatsoberhaupt machten, hatten die meisten Deutschen für die Regimegegner nur Verachtung übrig: Der 20. Juli 1944 war ein Stachel im Fleisch deutscher Selbstgerechtigkeit, weil er zeigte, dass es möglich gewesen wäre, sich anders zu verhalten, und die Behauptung, man habe von den Verbrechen nichts wissen können, als Märchen entlarvte. Als Alibi aber durfte jenes „andere Deutschland“ gern herhalten: Konrad Adenauer führte es schon früh bei den Alliierten ins Feld – als Beweis dafür, dass nicht alle Deutschen Nazis gewesen waren, man diesem Land, das gerade erst die halbe Welt überfallen hatte, also getrost wieder vertrauen und ihm den Aufbau einer neuen Armee gestatten könne. Zu Hause aber weigerte sich der Kanzler, die „Männer des 20. Juli“ zu würdigen. Selbst dann, als Überlebende und Hinterbliebene ihn inständig darum baten, weil die Diffamierungen immer heftiger wurden. In einer Umfrage beurteilten im Sommer 1951 fast die Hälfte der Befragten die Verschwörer negativ und bezeichneten sie als „Landesverräter“ und „Eidbrecher“. Unter den ehemaligen Berufssoldaten waren sogar 59 Prozent dieser Auffassung.

Trotzdem hatte Adenauer 1950 Offiziere aus dem Umkreis des 20. Juli auf wichtige Posten geholt, um die deutsche Wiederbewaffnung vorzubereiten. Sie sollten den zukünftigen Streitkräften eine neue Prägung geben und nach außen den Bruch mit der Wehrmacht glaubhaft machen, obwohl sich das Personal bis ins Offizierskorps hinein aus der alten Hitler-Armee speiste.

Die erste offizielle Würdigung des 20. Juli wagte Bundespräsident Theodor Heuss 1954 mit einer großen Rede zum zehnten Jahrestag. Darin widerlegte er die Verratsvorwürfe, bot zugleich aber auch eine umfassend entlastende Deutung der Ereignisse, die es seinen Landsleuten ermöglichen sollte, die Widerstandskämpfer in positiverem Licht zu sehen: „Die Scham, in die Hitler uns Deutsche gezwungen hatte, wurde durch ihr Blut vom besudelten deutschen Namen wieder weggewischt.“

Die Reaktionen, die Heuss dafür erntete, würde man heute Shitstorm nennen. Das fast schon religiöse Erlösungsmotiv aber wurde in den nächsten Jahrzehnten von vielen Gedenkrednern aufgegriffen – der 20. Juli 1944 avancierte zum Gründungsmythos der Bundesrepublik. Dazu passt die Tatsache, dass die meisten Deutschen Hitler bis zuletzt die Treue gehalten und 1945 nicht als Befreiung, sondern als bittere Niederlage erlebt hatten, wovon die ablehnende Haltung zum Widerstand beredtes Zeugnis ablegte. Nicht die Täter waren in der Defensive, sondern die Opfer.

Zur Entlastung der alten Eliten

Doch mit der Zeit entdeckten vor allem konservative Politiker den 20. Juli als Vehikel für politische Botschaften. Im sich verschärfenden Kalten Krieg gewann das Gedenken vor allem zur Abgrenzung gegenüber der DDR an Bedeutung, wo der kommunistische Widerstand als der einzig wahre propagiert wurde, der 20. Juli hingegen als Aufstand reaktionärer Offiziere galt.

So blieben die Erinnerungskulturen in Ost und West spiegelbildlich aufeinander bezogen. Nutzen zogen daraus beide: Weil viele Konservative, Offiziere und Adlige am Umsturzversuch beteiligt gewesen waren, betrachteten sich die alten Eliten in der BRD als rehabilitiert, obwohl sie den Aufstieg der Nationalsozialisten erst ermöglicht hatten. Gleichzeitig konnte man die alte Kommunistenfeindschaft pflegen, die schon eine tragende Säule der NS-Ideologie gewesen war.

Mit der Instrumentalisierung des 20. Juli für das politische Tagesgeschäft verlor sich das Bewusstsein dafür, dass hinter dem Attentat ein breites Bündnis von Menschen verschiedenster politischer Couleur gestanden hatte. Im Westen führte die eingeschränkte Perspektive zu einer Überhöhung des militärischen Widerstands, wodurch in Vergessenheit geriet, dass auch viele Zivilisten an der Verschwörung beteiligt gewesen waren. Und vor allem: dass der erste und entschiedenste Widerstand von Kommunisten, Sozialisten und Sozialdemokraten gekommen war.

Aus Angst, wieder als „vaterlandslos“ geschmäht zu werden, stimmten SPD-Politiker in die Hymnen über den „Aufstand des Gewissens“ nationalkonservativer Militärs mit ein. Statt an die mutigen Frauen und Männer aus ihren eigenen Reihen zu erinnern, die schon vor 1933 die Nazis bekämpft und deshalb zu deren ersten Opfern gezählt hatten, ließen sie es zu, dass die Union das Erbe des Widerstands für sich beanspruchte.

Empörende Vereinnahmung des 20. Juli

Mancher, der wegen seiner NS-Vergangenheit allen Grund gehabt hätte, still zu sein, konnte sich ungeniert als großer Demokrat gerieren oder gar in eine Reihe mit den ermordeten Widerständlern stellen. Wie Hitlers Rüstungsminister Albert Speer, der in den Nürnberger Prozessen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden war und nach seiner Freilassung 1966 von Journalisten und Politikern hofiert wurde. Oder Hans Filbinger (CDU), der als NS-Marinerichter noch in den letzten Kriegstagen dafür gesorgt hatte, dass Deserteure hingerichtet wurden, aber zwölf Jahre lang, bis 1978, Ministerpräsident von Baden-Württemberg war. Noch bei seiner Beerdigung 2007 nannte ihn der damalige Landesvater Günther Oettinger (CDU) einen „Gegner des NS-Regimes“.

Helmut Kohl behauptete schon 1979, es seien Christdemokraten gewesen, die das „moralische und politische Vermächtnis des Widerstandes in die Politik der zweiten deutschen Republik eingebracht“ hätten. Als Bundeskanzler betrieb er dann gemäß der von ihm proklamierten „geistig-moralischen Wende“ eine Erinnerungspolitik, die darauf abzielte, die NS-Zeit lediglich als eine, wenn auch grausame, Episode in der ansonsten guten deutschen Geschichte zu verorten. Und auch dafür musste der 20. Juli wieder herhalten: Das Vermächtnis des Aufstands „hilft uns, die deutsche Geschichte gegen die Perversion durch den Diktator zu retten“, schrieb Kohl 1984 zum 40. Jahrestag. „Im Widerstand gegen Hitlers Terrorregime werden die Werte der freiheitlichen deutschen Geschichte sichtbar. In dieser Zeit repräsentierte das andere Deutschland in Wahrheit das eigentliche Deutschland.“ Inzwischen glaubt etwa jeder dritte Deutsche, seine Vorfahren hätten in der NS-Zeit Verfolgten geholfen und so Widerstand geleistet.

Über die Jahrzehnte haben sich die verschiedensten politischen Gruppen und Einzelpersonen den 20. Juli 1944 so zurechtgebogen, dass er in ihre jeweilige Agenda passte. Wie wir dieses Datum heute beurteilen, ist darum kein gesellschaftlicher Konsens, sondern das Produkt einer Entwicklung voller Widersprüche, empörender Vereinnahmungen und beschämender Versäumnisse. Seit ein paar Jahren behauptet sogar die AfD, in einer Tradition mit Stauffenberg zu stehen, weil sie Widerstand gegen ein angeblich unfreies System leiste. Höchste Zeit, mit ein paar Mythen aufzuräumen.

Henning von Tresckow, 10.01.1901 – 21.07.1944, kam unter den oppositionellen Offizieren eine führende Stellung zu. Den Anschlag auf Hitler rechtfertigte er als Notwehr. Bereits 1942 organisierte er mehrere Anschläge auf Hitler, die jedoch scheiterten.

Buchtipp

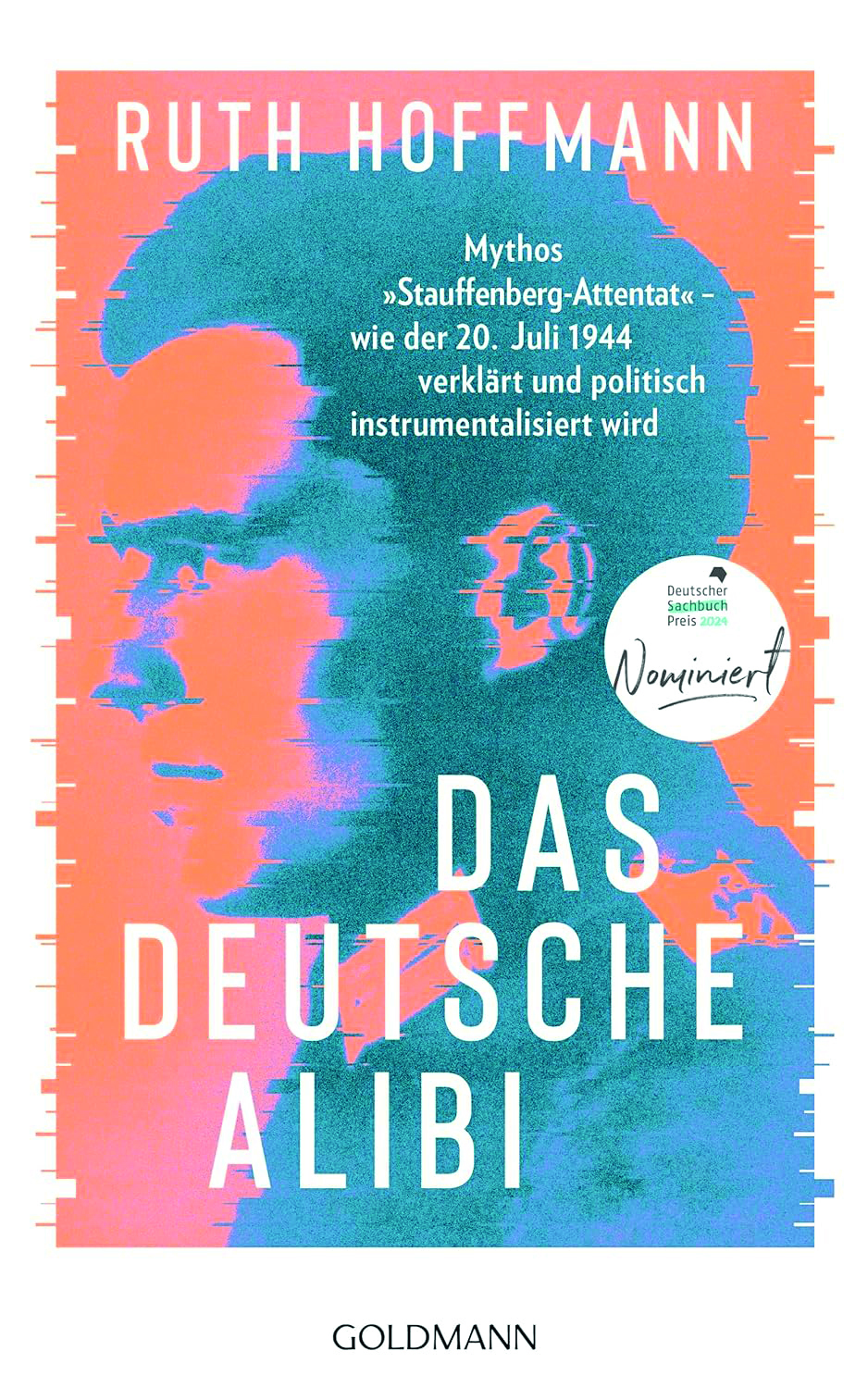

Ruth Hoffmann

Das deutsche Alibi: Mythos „Stauffenberg-Attentat“ – wie der 20. Juli 1944 verklärt und politisch instrumentalisiert wird

Goldmann Verlag 2024,

400 Seiten, 24 Euro

© Valeska Achenbach