Titelthema

Der große Traum

Wenn junge afrikanische Fußballer den Sprung nach Europa schaffen, profitieren der Heimatclub und der Zielclub. Mancher Traum wird wirklich wahr

Der Fußballplatz, auf dem Träume wahr werden sollten, war eine eingezäunte Wiese mit schiefen Spielfeldmarkierungen, krummen Eckfahnen und zwei verrosteten Toren. Er lag am Rande eines Waldes in Kweiman, und um zu ihm zu gelangen, mussten wir uns durch den dichten Verkehr von Ghanas Hauptstadt Accra quälen. Das Geläuf war mit „holprig“ noch schmeichelhaft umschrieben. Auf einer Spielfeldhälfte wuchs stellenweise überhaupt kein Gras, und die beiden Mannschaften spielten, so gut es ging, um die staubtrockene Erde herum. Mit langen Pässen, „kick and rush“, der Art von Fußball, den Pep Guardiola und seine Jünger gerade dem europäischen Spitzenfußball ausgetrieben hatten.

Hören Sie hier den Artikel als Audio!

Einfach anklicken, auswählen und anhören!

Das hier war zwar ein Spiel der zweiten Liga Ghanas. Doch mit Profisport, so schien es, hatte all das nichts zu tun. Der Mann, der diesem Eindruck energisch widersprach, hatte mich hierher chauffiert: Kurt Edwin Okraku, der Manager der Heimmannschaft Dreams FC. Und der Grund, warum ich hier war, war auch der Grund, warum ich Okrakus Argumente nicht als Fantastereien abtun konnte, so widrig das Bild auch war, das sich mir an jenem Frühlingstag vor zehn Jahren bot.

Vom Dreams FC zum FC Chelsea

Denn während sich vor unseren Augen die Spieler des Dreams FC in jeden Zweikampf warfen, um den Aufstieg in die ghanaische Premier League zu schaffen, bereitete sich ihr ehemaliger Teamkamerad Abdul Rahman Baba im fernen Augsburg gerade auf seinen Wechsel in die englische Premier League vor – in die beste Liga der Welt. Fast 30 Millionen Euro würde der FC Chelsea bald in die Fuggerstadt überweisen – und ein wenig davon sollte auch nach Ghana, zum Dreams FC, fließen.

Doch wichtiger als das Geld war für den studierten Betriebswirt Okraku die Erzählung: Der Spieler Baba, der vom kleinen Dreams FC nach Deutschland ging und nun, nach nur drei Jahren und den Zwischenstationen Greuther Fürth und FC Augsburg zum Londoner Weltverein FC Chelsea wechseln würde, war gewissermaßen sein „proof of concept“. Er zeigte eindrucksvoll, dass Okrakus Idee aufging, dass das Modell Dreams FC funktionierte: Ghanaische Talente aufzuspüren, auszubilden, nach Europa zu verkaufen und im Idealfall über die gesamte Karriere hinweg an allen Transfers und Verträgen mitzuverdienen, um mit den Einnahmen das Projekt in Ghana weiter voranzutreiben. Baba war der Fußball spielende Beweis, dass beim Dreams FC träumen nicht nur buchstäblich erlaubt war, sondern dass diese Träume auch in Erfüllung gehen konnten.

Der Fall Moukoko

Doch sosehr der Fußball Menschen weltweit inspiriert, so zwielichtig ist das Image, das dem Geschäft hinter dem Sport anhaftet: Gierige Berater, die mit Söldnern in kurzen Hosen auf dem Rücken zahlender Fans Fußballvereine wie Zitronen auspressen, um sich auch noch den letzten Euro in die ohnehin schon prall gefüllten Taschen zu stopfen. Wer ans Fußballbusiness denkt, hat einen dubiosen Markt vor Augen, dessen Auswüchse mittlerweile ganze Bücher füllen.

Und immer wieder stehen dabei auch afrikanische Spieler im Fokus: Youssoufa Moukoko etwa, der als Jugendspieler das größte Zukunftsversprechen des deutschen Fußballs zu sein schien, nun aber die Erwartungen nicht erfüllen kann. Mittlerweile scheint gesichert, dass der Deutsch-Kameruner, der sich als Moukokos leiblicher Vater ausgab, den Teenager Youssoufa in Kamerun adoptiert, mit einer falschen Geburtsurkunde ausgestattet und mit nach Deutschland genommen hatte. Moukoko war zweifellos talentiert, aber wohl auch vier Jahre älter als seine Konkurrenten in der neuen Heimat, wo er die Junioren-Bundesligen dominierte wie niemand zuvor.

Oder der Gambier Bakery Jatta, der als minderjähriger Flüchtling nach Deutschland kam und später zu einem Star beim Hamburger SV aufstieg. Es gibt stichhaltige Indizien, dass Jatta in Wahrheit eine andere Identität besitzt und bei seiner Einreise nach Deutschland die Behörden belogen hatte. Oder zuletzt der Fall des Kongolesen Silas Katompa Mvumpa, der offenbar Opfer eines kriminellen Spielervermittlers wurde und zunächst zwangsweise unter falscher Identität in Europa, unter anderem für den VfB Stuttgart, spielte.

Wird ein solcher Fall öffentlich, klingelt bald darauf mein Telefon. Ich habe einige Jahre als Fußballscout in Afrika gearbeitet und werde deshalb von Journalisten kontaktiert, die mich fragen, was da eigentlich alles schiefläuft im Umgang mit afrikanischen Talenten. Schnell ist von Menschenhandel die Rede, von Tausenden jungen Afrikanern, die angeblich jedes Jahr auf verschlungenen Wegen nach Europa kommen und dort von kriminellen Netzwerken ausgebeutet werden. Horrorgeschichten, die seit Jahren in den Medien kursieren, für die meine Gesprächspartner aber abgesehen von den wenigen prominenten Fällen keine konkreten Beispiele nennen können.

Ich aber auch nicht. Denn so düster, wie es gemalt wird, habe ich das Fußballgeschäft mit afrikanischen Talenten nicht erlebt. Im Gegenteil: Erfolgsgeschichten wie jene vom Dreams FC aus Ghana und seinem Alumnus Baba kenne ich jede Menge. Nur berichtet wird über diese positiven Fälle eben (fast) nie.

Kapitalismus in Reinkultur

Keine Frage: Fußball ist Kapitalismus in Reinkultur. Und während der Kampf um die großen Summen die einen dazu verleitet, die Grenzen des Legalen zu überschreiten, inspiriert er andere, besonders innovativ zu sein. Talentierte Nachwuchskicker versprechen lukrative Geschäfte, und genau deshalb gibt es einerseits Auswüchse wie die Fälle Moukoko, Jatta und Katompa Mvumpa und zugleich Projekte und Ideen, die etwas bieten, was die Wirtschaft des globalen Nordens selten tut und die westliche Politik kaum noch will: echte Aufstiegschancen für afrikanische Jugendliche.

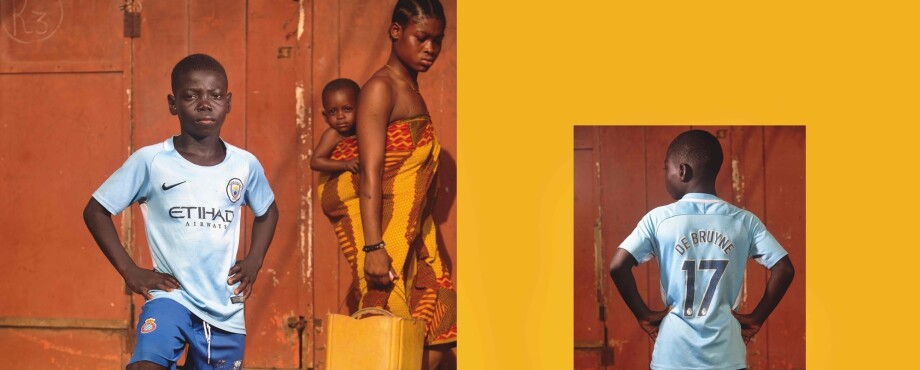

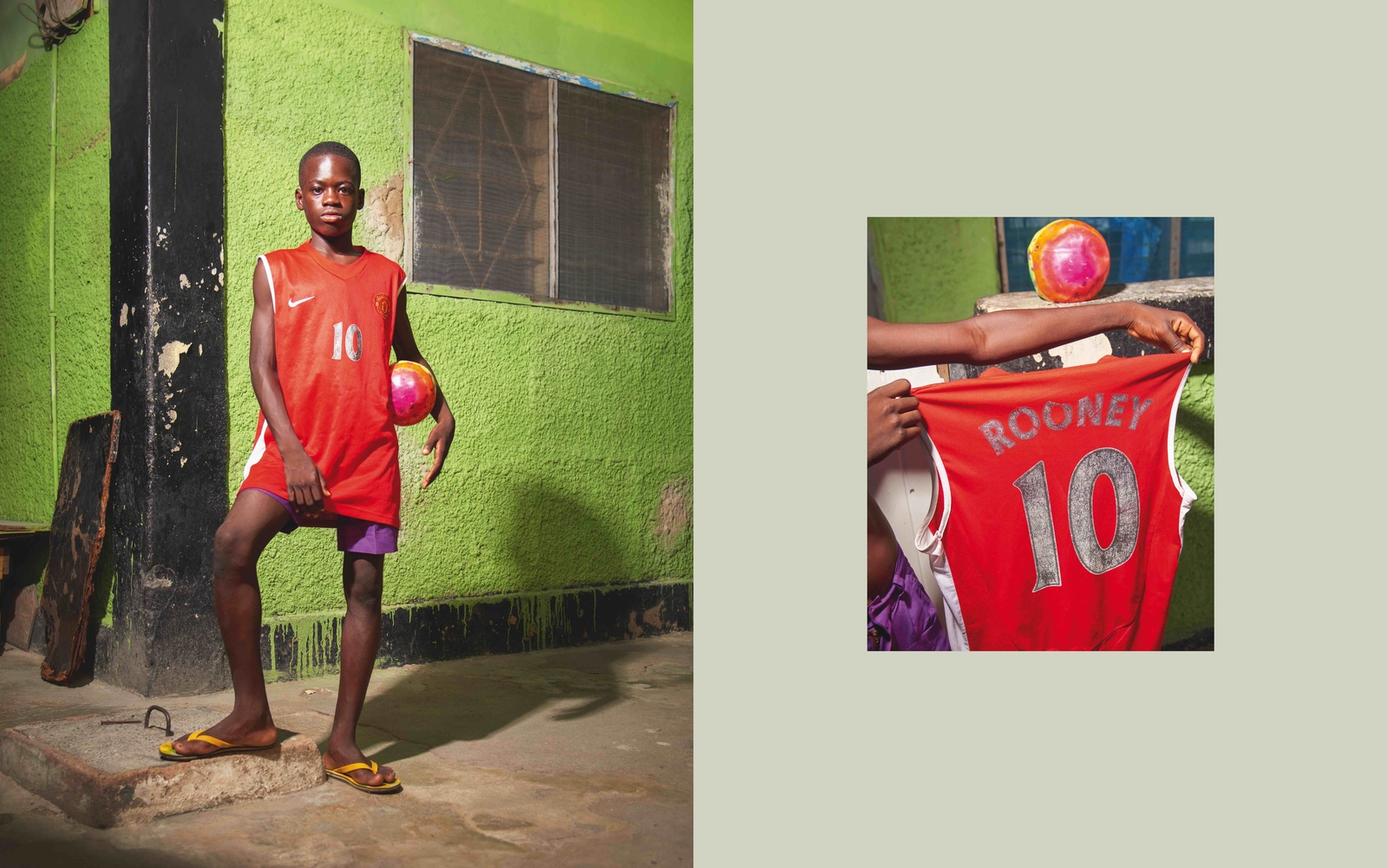

Denn in der heutigen Welt, in der Reichtum und Chancen grotesk einseitig verteilt sind, birgt die Fußballweisheit „Entscheidend is aufm Platz“ ein fast schon revolutionäres FairnessVersprechen: Egal, aus welch armen Verhältnissen du stammst, welche Bildung du genossen hast – im Fußball kannst du es dennoch bis ganz nach oben schaffen. Eine der ersten Lektionen, die ich als Scout in Afrika lernte, war: Talent schlägt Ausbildung. Entscheidend ist eben nicht der Fußballplatz, sondern das, was sich darauf abspielt. Was banal klingt, bedeutete in den ersten Monaten eine echte geistige Anstrengung. Ich musste mich freimachen von äußeren Gegebenheiten, die holprigen Spielfelder ausblenden, die fehlenden Tornetze, die löchrigen Schuhe. Und mir stattdessen vorstellen, wie dieser Junge, der da in abgewetzten Klamotten um seine Zukunft spielte, in der Bundesliga performen könnte. Ob er sich dort gegen die Heerscharen an perfekt ausgebildeten Absolventen der deutschen Nachwuchsleistungszentren durchsetzen würde.

Schaffen es afrikanische Talente später einmal zu europäischen Spitzenclubs, ist das nicht nur für die Spieler ein Sechser im Lotto, sondern für alle, die am Erfolg des Fußballers mitverdienen. Insbesondere die Vereine in Europa, die die Talente zuerst unter Vertrag nehmen. Denn afrikanische Jugendspieler sind im weltweiten Vergleich sehr günstig, die Margen beim Weiterverkauf entsprechend hoch. Red Bull Salzburg und andere haben mit diesem Modell in den vergangenen Jahren zig Millionen Euro verdient. Man müsste meinen, dass deshalb ein Run auf afrikanische Talente stattfindet, so wie auf brasilianische oder seit ein paar Jahren zum Beispiel auch auf japanische.

Doch die Aktivitäten der Europäer im afrikanischen Fußball sind überschaubar. Ein paar wenige Clubs wie Salzburg, Metz oder Marseille stechen heraus, ansonsten überlässt man das Feld Spielervermittlern. Und dass sich unter denen auch schwarze Schafe befinden, hat der Fall Silas Katompa Mvumpa eindrücklich gezeigt. Doch zwei Dinge muss man bei aller Kritik schon beachten: Wer nur aufs schnelle Geld aus ist, der findet etwa in Osteuropa oder Südamerika viel lukrativere Märkte als in Afrika. Und afrikanische Spieler nach Europa zu bringen, bedeutet viel Arbeit und ist äußerst kompliziert. Denn auch Fußballspieler leiden darunter, dass Afrikaner heute so gut wie keine SchengenVisa mehr bekommen.

Wohlstandsmotor Sadio Mané

Dass afrikanische Spieler aber nicht nur in Europa Fans begeistern und Vereinen Rendite bringen, sondern auch in ihrer Heimat etwas bewegen, beweist niemand eindrucksvoller als der langjährige Liverpool-Star Sadio Mané. Wie eine Ein-MannNGO unterstützt er sein Heimatstädtchen Bambali in der abgelegenen senegalesischen Region Casamance, baute ein Krankenhaus, Schulen, Tankstellen und Moscheen. Mané mag ein besonderes Beispiel sein, ähnliche Geschichten in kleinerem Ausmaß von weniger bekannten Spielern kenne ich aber zur Genüge.

Und nicht zuletzt zeigt ein Blick nach Ghana, dass das Fußballgeschäft ein echter Entwicklungsmotor sein kann. Der Dreams FC ist heute, zehn Jahre nach meinem ersten Besuch, ein konstantes Mitglied der ghanaischen Premier League und spielt längst nicht mehr auf der Wiese in Kweiman. Vergangene Saison erreichte die Mannschaft sogar das Halbfinale im afrikanischen Confederation Cup und scheiterte dort erst an Zamalek aus Kairo, einem der größten Vereine des Kontinents. Seit Baba sind etliche weitere DreamsTalente nach Europa gewechselt, aber auch nach Israel, in die USA oder nach Ägypten. Einer, Abdul Aziz Issah, ging sogar zum FC Barcelona.

Und Kurt Edwin Okraku, der visionäre Manager von Dreams? Er ist seit Kurzem Vizepräsident des afrikanischen Fußballverbands. Und will nun auf höchster Ebene daran arbeiten, dass die Träume afrikanischer Fußballtalente zukünftig noch häufiger in Erfüllung gehen.