Titelthema

Die letzte Chance

Österreichs Erfolgsgeschichte ist bedroht. Kann es den finanziellen und wirtschaftlichen, intellektuellen und kulturellen Kapazitäten dieses schönen Landes im Herzen Europas gelingen, den Weg zur politischen und wirtschaftlichen Stabilität wiederzufinden?

Das Jahr 2025 ist mit seinen historischen Anknüpfungspunkten für Österreich in besonderer Weise ein Gedenkjahr und zugleich Gedankenjahr: Gedenken an 1945, also den Zusammenbruch des Dritten Reiches und die Wiedererrichtung der Republik Österreich; Gedenken an 1955, also an den Staatsvertrag und die Wiedergewinnung der vollen Freiheit und Souveränität; und Erinnerung an 1995, das Jahr des Beitrittes zur Europäischen Union.

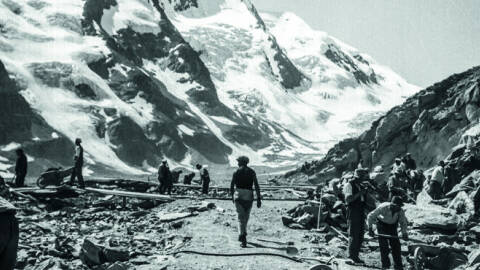

Am 27. April 1945, als dieser Staat nach sieben Jahren „Anschluss“ an Hitler-Deutschland entstand, befanden sich in diesem durch den Krieg vielfach zerstörten Land über 1,65 Millionen Flüchtlinge, ehemalige KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter. Viele Männer waren in Kriegsgefangenschaft. Es herrschte Hungersnot und Angst vor einer ungewissen Zukunft unter der Viermächte-Besatzung, vor allem in Wien und Ostösterreich, dieses unter russischer Kontrolle.

Heute gehört Österreich zu den 13 weltweit reichsten Staaten, unter den 27 EU-Mitgliedern ist es sogar das viertreichste Land. Dieses Wirtschaftswunder entstand dank dem gesellschaftsübergreifenden Wiederaufbauwillen und der Bereitschaft zum Kompromiss als die verbindende Brücke zwischen den Gründungsvätern der Zweiten Republik. Die Erinnerungen an den Niedergang der Ersten Republik (1918–1938) als Folge des blutigen Bürgerkrieges im Februar 1934 und an die schrecklichen Jahre der Haft in den Lagern und Gefängnissen unter der NS-Herrschaft haben sich stets als stärker erwiesen als die vermeintlichen Vorteile in den jeweiligen Positionskämpfen. Dass die zwei großen Parteien, ÖVP und SPÖ, als Koalitionspartner nach dem Zweiten Weltkrieg mehr als 20 Jahre lang, also auch nach dem Abschluss des Staatsvertrages, zusammengearbeitet hatten, war ein beredter Beweis für die Stärke dieser Tradition.

Seit dem Staatsvertrag und dem Neutralitätsgesetz 1955 als identitätsstiftende Ereignisse wurde, mit den Worten des Philosophen Rudolf Burger (1938–2021), aus dem „Staat, den keiner wollte“ allmählich „einer, den alle wollen“. Trotz der Kritik an der Neutralität als inhaltsleere Formel, besonders nach dem Nato-Beitritt des neutralen Finnlands und des bündnisfreien Schwedens, wollen noch immer fast 80 Prozent der Befragten an der Neutralität festhalten, wobei sich im krassen Gegensatz zur Ersten Republik ein noch höherer Prozentsatz der Österreicher zur Existenz einer österreichischen Nation bekennt.

Es ist übrigens nicht allgemein bekannt, dass Österreich das bevorzugte EU-Zielland deutscher Auswanderer geworden ist. Die 232.700 hier lebenden Deutschen bilden mit Abstand die größte Zuwanderergruppe ausländischer Staatsbürger. Der Anteil der Nichtösterreicher an der Gesamtbevölkerung hat sich seit der EU-Mitgliedschaft von acht auf 19 Prozent erhöht.

Der mit rund zwei Drittel Zustimmung (66,58 Prozent) bei der Volksabstimmung befürwortete Beitritt zur EU hat zu einem gewaltigen Aufschwung in Österreich geführt. Die Wirtschaftsleistung hat sich mehr als verdoppelt. 70 Prozent der Exporte werden heute mit den EU-Staaten abgewickelt. Nachteile spürten die am Binnenmarkt nicht mehr konkurrenzfähigen Bauern und die durch die Verdoppelung des Transitverkehrs auf jährlich etwa 14 Millionen Pkw und 2,5 Millionen Lkw direkt betroffene Bevölkerung auf der Nord-Süd-Strecke.

Wie ist es dann zu erklären, dass dieses blühende Land und eine Großmacht im europäischen Fremdenverkehr, ein von den östlichen Nachbarländern bewunderter und beneideter Leuchtturm der politischen und sozialen Stabilität seit mehreren Jahren ein betrübliches Sittenbild bietet und eine russlandfreundliche, in Teilen extremistische Rechtspartei, die FPÖ, bei den letzten Wahlen mit fast 30 Prozent die stimmenstärkste politische Kraft und sein Vorsitzender Herbert Kickl beinahe Bundeskanzler geworden ist?

Korrupte Polit-Elite

Dass die Politikverdrossenheit am Höhepunkt und das Systemvertrauen am Tiefpunkt ist, hängt zweifellos mit den Folgen der Skandale, Intrigen und Korruptionsaffären zusammen. Wir sollten uns an die Feststellung des bedeutenden deutschen Politikwissenschaftlers Wilhelm Hennis (1923–2012) erinnern: „Zur Systemerhaltung notwendig: die Kraft der Institutionen, die Qualität der Herrscher und die Tugend der Bürger.“

Angesichts der Verstrickung einer Reihe von Spitzenpolitikern, vor allem, aber nicht nur der Kanzlerpartei ÖVP, wundert sich hierzulande kaum jemand über den Sturz Österreichs auf den 25. Rang im internationalen Korruptionsindex. Darf man vergessen, dass der kürzlich nach einem Monsterprozess vom obersten Gericht rechtskräftig zu vier Jahren Gefängnis verurteilte Karl-Heinz Grasser von 2000 bis 2006 als strahlender und ursprünglich von der FPÖ nominierter Finanzminister in zwei Regierungen des ÖVP-Kanzlers Wolfgang Schüssel wirkte und so nebenbei mit drei Komplizen bei der Privatisierung von 60.000 staatseigenen Wohnungen zehn Millionen Euro (zum heutigen Wert 18 Millionen) in die eigene Tasche steckte? Oder dass für den seit Monaten in Untersuchungshaft sitzenden bankrotten Immobilienmakler René Benko zwei Ex-Bundeskanzler, Alfred Gusenbauer (SPÖ) und Sebastian Kurz (ÖVP), als millionenschwere Berater tätig waren? Gegen den einstigen politischen Jungstar Sebastian Kurz (mit 27 Jahren jüngster Außenminister und mit 30 Jahren jüngster Regierungschef in Europa) laufen übrigens bereits seit Jahren Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen massiver Korruptionsvorwürfe. Nur einige Jahre nach dem erzwungenen Rücktritt und seinem Ausscheiden aus der Politik ist der junge Ex-Kanzler Multimillionär geworden. Er hält unter anderem 15 Prozent an „Dream“, einer von ihm mit einem israelischen Cyberexperten in Tel Aviv gegründeten und auf mehr als eine Milliarde Euro geschätzten Firma, die Staaten und Großunternehmen Schutz vor Hackerangriffen bietet. Kurz’ Vermögen beträgt also allein an diesem Projekt bereits 150 Millionen Euro.

Ein Knicks und teure Klunker

Seit der Bildung der ÖVP-FPÖ-Koalitionsregierung (November 2017 bis Mai 2019) unter Sebastian Kurz und sogar während der von ihm bis Oktober 2021 geführten schwarz-grünen Koalition wurde Österreich wegen der wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen und vor allem persönlichen Verflechtungen mit der russischen Diktatur Wladimir Putins und wegen des Flirts mit autoritären Nachbarn in der EU und in der Nato als unsicherer Kantonist betrachtet. Kurz habe Österreich in eine ostmitteleuropäische Position geführt, stellte der Publizist und Herausgeber der Wiener Wochenzeitung Falter Armin Thurnher nach dem Sturz des Kanzlers fest: „Statt bei der Demokratisierung und der Behebung rechtssystematischer Probleme bei Staaten wie Ungarn und Polen und Slowenien zu helfen, stellte er sich an die Seite der rechtsextremen Staatsführungen …“ Hans Rauscher, der Kolumnist des Standards meinte, Kurz halte die osteuropäischen autoritären Herrscher für Vorbilder.

Es ging und geht aber nicht nur um Kurz. Auch nach der Annexion der Krim und bis zum Angriff Russlands auf die Ukraine dienten drei frühere Bundeskanzler (zwei von der SPÖ) als hoch bezahlte Konsulenten und Aufsichtsräte großer russischer Konzerne. Die Politiker haben es geduldet, dass das Land fast vollständig von russischem Gas abhängig wurde. Es gab eine von der FPÖ nominierte Außenministerin (Karin Kneissl), die Wladimir Putin zu ihrer Hochzeit einlud, einen Knicks nach dem Walzer vor ihm machte, zwei Saphir-Ohrringe im Wert von 50.000 Euro erhielt und heute in Russland unter anderem als Propagandistin für den Auslandssender RT lebt. Zum Bild der brandgefährlichen russischen Unterwanderung gehört, dass dem inzwischen als russischen Agenten entlarvten Manager des Betrug-Unternehmens Wirecard, dem Österreicher Jan Marsalek, zwei FPÖ-nahe Geheimdienstler zur Flucht nach Russland verholfen haben.

Die rechtspopulistische, EU-kritische FPÖ, die die außenpolitische Anlehnung an Russland und Ungarn sowie den Austritt aus der EU-Außen- und Sicherheitspolitik fordert, gewann bei den Nationalratswahlen Ende September 2024 fast 30 Prozent der Stimmen durch ihre demagogische Kampagne gegen Zuwanderung und die Anti-Covid-Maßnahmen und dank dem Kurzzeitgedächtnis der Wähler vor allem auf dem Land und bei den unter 34-Jährigen. Zwei Monate später steigerte sie ihren Anteil bei der Landtagswahl in der Steiermark sogar auf 35 Prozent und stellt an der Spitze einer Koalition mit der ÖVP zum ersten Mal auch den Landeshauptmann.

Nach dem Scheitern der FPÖ-ÖVP-Koalitionsverhandlungen in erster Linie wegen der extremen Forderungen des FPÖ-Vorsitzenden Herbert Kickl gelang es der ÖVP, der SPÖ und den liberalen Neos im zweiten Anlauf Anfang März, eine Drei-Parteien-Koalition mit 110 von 183 Abgeordneten zu bilden. Unter der Führung des 65-jährigen früheren ÖVP-Generalsekretärs und langjährigen Lokalpolitikers Christian Stocker, eines kompromisswilligen Anwaltes, versucht diese heterogene Regierung die aus dem Ruder gelaufenen Finanzen durch Sparbudgets zu konsolidieren und einen proeuropäischen und russlandkritischen außenpolitischen Kurs zu steuern. Da die nächsten Landtagswahlen erst 2027 und die Nationalratswahlen 2029 fällig sind, könnte die Regierung diese Schonzeit von zwei Jahren ausnützen. Manche Kommentatoren betrachten sie als „die letzte Chance“ vor einer realistischen Option der Rechts-außen-Partei auf die Führungsrolle in einer künftigen Koalitionsregierung.

Dass die große Mehrheit in der Zeit der einander befeuernden Krisen Österreichs Zukunft weiterhin nur im Rahmen der Europäischen Union sieht und das rechtsextreme Konzept einer zum Untergang verurteilten „nationalen Festung“ nach dem Rezept Viktor Orbáns ablehnt, ist nicht zuletzt der glaubhaften und entschlossenen, symbolträchtigen und konsequenten Haltung (in seinen begrenzten verfassungsmäßigen Möglichkeiten) des seit 2016 amtierenden Bundespräsidenten, des heute 81-jährigen Professors der Nationalökonomie und früheren Grünen-Chefs Alexander van der Bellen zuzuschreiben. Angesichts des Wirtschaftswunders aus dem Nichts vor 80 Jahren: Warum sollte es den finanziellen und wirtschaftlichen, intellektuellen und kulturellen Kapazitäten dieses schönen Landes im Herzen Europas nicht gelingen, den Weg zur politischen und wirtschaftlichen Stabilität wiederzufinden?

Weitere Artikel des Autors

4/2022

Frei, aber nicht fair

4/2014

Die gescheiterte Ost-Politik der Europäischen Union

Mehr zum Autor