Titelthema

Der Sonderfall

Japan funktioniert nur dank einer sehr kohärenten Gemeinschaft, in der sich alle an die gemeinsamen Werte halten. Doch die Bevölkerung überaltert und schrumpft. Und jetzt?

Im Zeitalter der beinahe unbegrenzten Informationsflüsse sollte man eigentlich erwarten, dass Klischees über fremde Länder und Kulturen der Vergangenheit angehören. Doch auch im asiatischen Jahrhundert, das bei der letzten Jahrtausendschwelle angebrochen ist, finden wir weiterhin viele hartnäckige Vorurteile und kurzlebige Meinungstrends. Die Wirklichkeit ist indessen viel komplexer, und insbesondere im Falle Japans lohnt es sich, hinter die Kulissen und hinter die Schlagzeilen zu schauen.

Als sich die Japaner nach der Kapitulation von 1945 aufmachten, das zerstörte Land neu aufzubauen, setzten sie auf Massenproduktion und ein enges Bündnis mit den siegreichen USA. Den Amerikanern diente das Inselreich während des Kalten Kriegs nach den Worten von General Douglas MacArthur als „unsinkbarer Flugzeugträger“ und dementsprechend solide war der amerikanische Schutzschirm. Lange Zeit stand „made in Japan“ für einfache Billigstgüter und Kopiererei. Der Durchbruch auf der Weltbühne erfolgte mit den Olympischen Sommerspielen in Tokio im Jahr 1964, dem Jahr, da Japan die Welt mit der Lancierung des Shinkansen, des „bullet train“, beeindruckte. Danach brachten die 1970er und 1980er Jahre den großen Boom, der Japan auf Platz zwei der Weltwirtschaft katapultierte und der im Platzen der Spekulationsblase Ende 1989 enden sollte. Exzesse im Immobiliensektor und an den Finanzmärkten hatten den Erwartungen der einen und den Befürchtungen der anderen, dass fortan Japan die Industriewelt dominieren würde, ein drastisches Ende gesetzt.

Es begannen die Jahrzehnte der Stagnation und zuweilen gar Rezession und Deflation. Diejenigen, die noch vor Kurzem das japanische Modell in den Himmel gelobt hatten, schrieben Japan nun ab. Zum Japan-Pessimismus trug auch der spektakuläre Aufstieg Chinas bei. Den lautstarken China-Enthusiasten in den westlichen Industriestaaten machte Peking alles richtig, wogegen Tokio bei der Wiederbelebung seiner Wirtschaft zauderte. Erst in jüngster Zeit hat der Wind gedreht, und gleich an mehreren Fronten herrscht gegenüber dem Reich der Mitte die große Ernüchterung, derweil andere asiatische Länder ins Blickfeld gerückt sind.

Nach dem Ende des Kalten Kriegs kam es zum kurzen Zwischenspiel der westlich geprägten Globalisierung, da einige mit dem Sieg der Marktwirtschaft und der liberalen Demokratie bereits die Geschichte an ihrem Ende angelangt sahen. Sollten solche Illusionen noch die Jahrtausendwende überdauert haben, so sind sie spätestens durch Xi Jinpings, Putins und Trumps Neubelebung eines aggressiven Nationalismus und Protektionismus zunichte gemacht worden. All dies macht es notwendig, bei der Beurteilung von Länderrisiken und Zukunftsaussichten der weltwirtschaftlich relevanten Märkte und Investitionsstandorte differenziert vorzugehen. Der Bezug ruht dabei auf ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit sowie – und dies immer mehr – auf Sicherheit und Geopolitik. Japan hat bei diesen Rahmenbedingungen seine eigenen Stärken und Schwächen. Einer großen Anpassungsfähigkeit an neue Trends und Geschäftschancen stehen hochverletzliche Lieferketten gegenüber.

Nicht aus der Reihe tanzen

In bewegten Zeiten müssen politische Stabilität und nationale Kohäsion im Mittelpunkt einer kompetenten Länderbewertung stehen. Bei beiden Faktoren schneidet Japan besonders gut ab, und zwar aus historischen und kulturellen Gründen, die von auswärtigen Beobachtern allzu häufig ignoriert werden. Nichts lässt sich ohne den Blick auf Japans einzigartigen Gesellschaftsvertrag begreifen. Dieser steht hinter spektakulären Aufbrüchen wie der Meiji-Restauration in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts oder dem Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit. Er wird auch in den kommenden Jahrzehnten der umfassenden Restrukturierung der japanischen Wirtschaft eine wichtige Rolle spielen. Dabei geht es in einem konfuzianisch geprägten Staatsverständnis um die wechselseitigen Pflichten der Obrigkeit und der Bürger. Der japanische Staat sorgt für Sicherheit und eine stabile Gesellschaftsordnung, derweil die Bürger sich zur Loyalität verpflichten. Letzteres manifestiert sich in den ausgeprägt mittelständischen Tugenden der Japaner, wo es nicht zum guten Ton gehört, mit materiellem Reichtum zu protzen. Die Einordnung ins Kollektiv zählt schon von Kindesbeinen an mehr als Prominenz und die Versuchung, aus der Reihe zu tanzen.

Der hohe Wert der Solidarität entwächst nicht nur der Mentalität, die entlegenen Inselnationen eigen ist, er ist im Falle Japans auch das Resultat einer sehr feindseligen Natur. Wo die Erde so häufig und so mächtig bebt, wo Tsunamis und Taifune ganze Landstriche verwüsten und wo man nicht mit reichhaltigen Ressourcen gesegnet ist, kann eine Gemeinschaft nur überleben, wenn sie zusammensteht. Finanziell drückt sich dies darin aus, dass Japan rund 90 Prozent der Staatsschulden selbst hält und bis vor Kurzem der Welt größter Gläubiger war. Politisch wiederum zeichnet sich Japan durch die beispiellose Kontinuität der Liberaldemokratischen Partei (LDP) als „ewige“ Regierungspartei aus. Die 1955 gegründete LDP hat seither, von wenigen Jahren auf den Oppositionsbänken abgesehen, das Land mit einem soliden Pragmatismus geführt. Dass erst im vergangenen Herbst die LDP einen weiteren Wahlerfolg verzeichnen konnte, verdankt sie einem ausgeklügelten System der innerparteilichen Faktionen, die es ermöglichen, ein breites Spektrum der Wählerschaft abzudecken. Im Grunde genommen setzt sich in der LDP-Herrschaft Japans eigentümliche Feudalstruktur fort. Die Abgeordneten, in der Mehrheit in zweiter, dritter oder gar vierter Generation einen Wahlkreis vertretend, sind die Samurai, die Faktionschefs sind die Daimyos (Herzöge), und der Ministerpräsident und Parteichef ist der Shogun.

Müsste man in einem Wort die Außerordentlichkeit Japans zum Ausdruck bringen, so könnte dies trefflicher nicht geschehen als mit dem Begriff „Dienstleistungsparadies“. Dies ist nicht bloß eine sozioökonomische Zustandsbeschreibung. Es lässt sich damit der Zugang zum eigentlichen Wesen der japanischen Kultur finden. Zudem wird einem Klarheit für die Stärken und Schwächen, die Japan in eine schwierige Zukunft mitbringt, verschafft.

Wer Japan besucht, wird gleich von Anfang an drei Besonderheiten bemerken: die ethnische Kohäsion der Bevölkerung, die Höflichkeit im Alltag sowie die Disziplin und Selbstbeschränkung der Menschen. Keine Verrichtung, kein Beruf ist zu gering, um nicht die gebührende Achtung zu verdienen. Dies gilt insbesondere für Dienstleistungen, wo nicht nur das Erbringen, sondern auch das Entgegennehmen von Diensten hohe Wertschätzung erkennen lässt. Fremd ist hier die Vorstellung, dass diese für eine menschliche Gemeinschaft zentralen Interaktionen etwas mit Unterwürfigkeit, gar Sklaverei („servus“) zu tun haben. Daraus erwächst auch die wichtige Rolle des Gesichtgebens, eine Tugend, welche viele Asiaten beim westlichen Umgang miteinander vermissen. Wichtig bei der Dienstleistungsqualität ist auch, dass den Wünschen des Kunden entsprochen wird, bevor sie überhaupt geäußert werden oder gar erbittet werden müssen.

Japan muss sich öffnen

Gesellschaftsvertrag und Dienstleistungsparadies funktionieren indessen nur in einer sehr kohärenten Gemeinschaft, wenn sich alle an die gemeinsamen Werte halten. Und dies wiederum bedeutet, dass man keine multikulturelle Gesellschaft haben kann. Ohne die religiöse, ethnische und kulturelle Kohäsion Japans funktioniert dies alles nicht. Dem stellt sich aber nun entgegen, dass Japans Bevölkerung in alarmierendem Ausmaß altert und schrumpft. Ohne Öffnung der Grenzen für qualifizierte Zuwanderer kann der soziale und ökonomische Entwicklungsstand nicht aufrechterhalten werden, dies umso mehr, als die jüngeren Japaner nicht willens sind, mit kinderreichen Familien die völlig schiefe Bevölkerungspyramide ins Lot zu bringen. All dies erfordert von einer Gesellschaft, die seit Jahrtausenden auf insulare Abschottung setzt, ein präzedenzloses Umdenken darin, wie man die kulturelle Diversität, die mit der voraussichtlich aus Süd- und Südostasien erfolgenden Zuwanderung einhergehen wird, übernimmt, ohne dass dadurch das einzigartige japanische Gesellschaftsmodell Schaden nehmen wird.

Tipp:

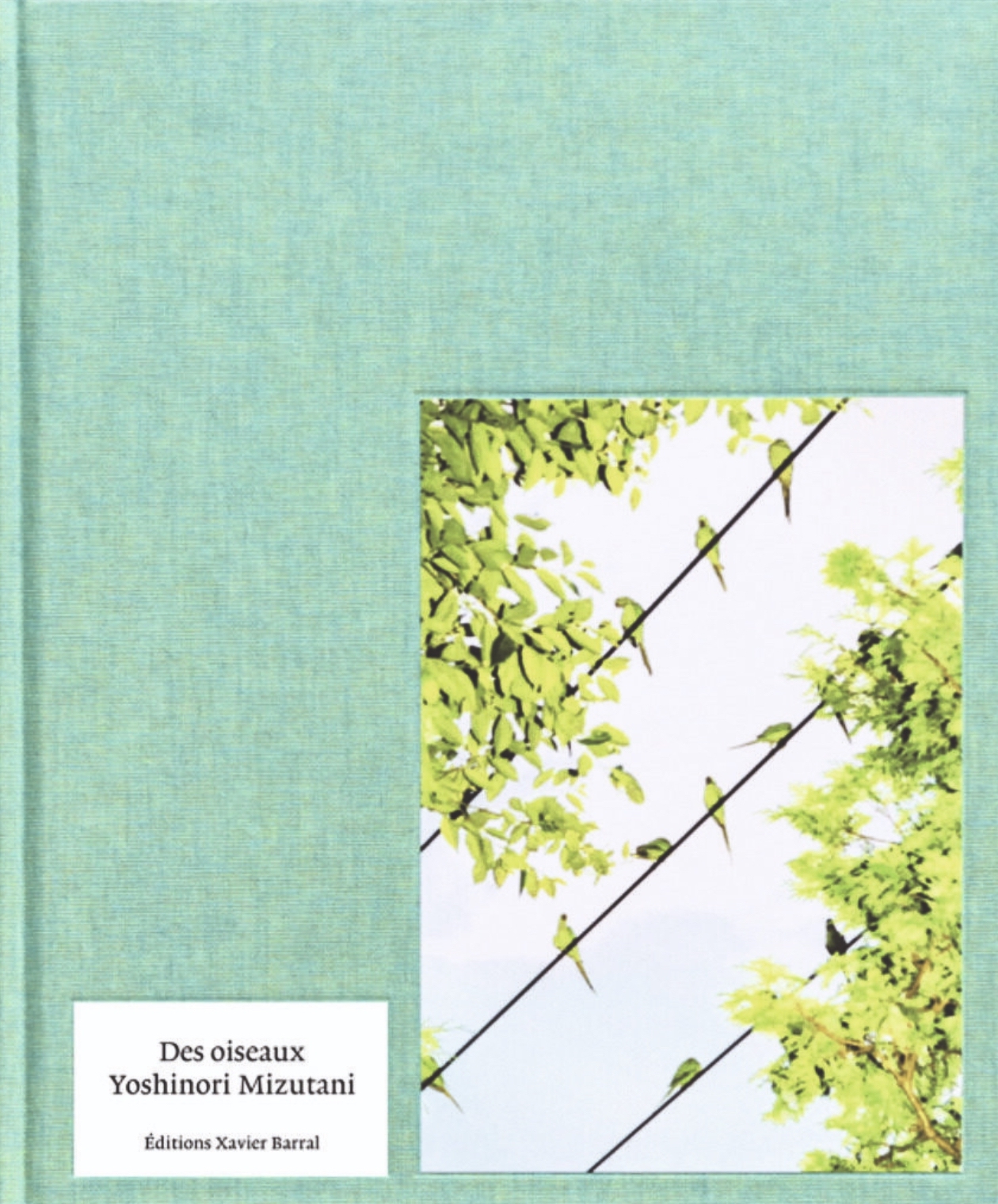

Japan-Bildband 3

Yoshinori Mizutani

Des Oiseaux

Yoshinori Mizutani ist eine wichtige Figur der jüngeren japanischen FotografieSzene, die tief in der japanischen Bildtradition verwurzelt ist. Seine oft grellen, farbigen Aufnahmen, die fast immer durch verschiedene Blitzlicht-Techniken verstärkt werden, grenzen an das Malerische wie auch das Fantastische.

Editions Xavier Barral 2019, 96 Seiten, 35 Euro, franz. und englische Ausgabe.