Titelthema Nordkorea

„Lasst uns alles zusammen sterben“

Für Eunju Kim und ihre Familie wird das Leben in Nordkorea unerträglich – die Familie entscheidet sich zur Flucht und scheitert.

Es regnet heftig. Auf den Straßen ist niemand unterwegs, drinnen und draußen ist es mucksmäuschenstill. Wir schreiben den 8. Juli 1994. Mein Vater macht, ohne ein Wort zu sagen, ein Feuer in der Küche. Die Nachrichtensprecherin Ri Chun Hee verkündet die Nachricht von Kim Il Sungs Tod im Fernsehen und unterdrückt dabei ihre Tränen. Als meine Mutter später von der Arbeit nach Hause kommt, sind ihre Augen geschwollen, das Gesicht verweint. Als Achtjährige empfinde ich keine Traurigkeit über Kim Il Sungs Tod, die allgemeine Stimmung jedoch bringt uns alle zum Weinen.

Die Regierung verordnet eine dreijährige Trauerzeit, Kim Il Sungs Gedenkstätte gleicht nach kurzer Zeit einem großen Blütenmeer, sehr lange gibt es in den Bergen und auf den Feldern keine Blumen zu pflücken, sogar auf dem Zaun gepflanzte Kürbisblumen werden entfernt und zur Gedenkstätte gebracht.

Bevor ich die Geburtsdaten meiner Eltern wusste, konnte ich die von Kim Il Sung, Kim Jong Il und Kim Jong Suk aufsagen. Wann immer ich mich bei meinen Eltern für etwas bedanken wollte, verneigte ich mich zuerst vor dem Porträt von Kim-Vater und Kim-Sohn. 90 Prozent der Lieder, die ich gehört und gesungen habe, waren Lobgesänge auf unsere großen Führer. Ich wuchs mit der Propaganda auf, dass ihre großartigen Persönlichkeiten und Fähigkeiten dazu beigetragen haben, Nordkorea zu einem der besten Länder der Welt zu machen.

Mit dem Tod von Kim Il Sung begann der wirtschaftliche Niedergang Nordkoreas und verschärfte die ohnehin bestehende Nahrungsmittelkrise. Eine große Hungersnot erfasste das Land und führte zu einem Anstieg von Kriminalität. Zu dessen Eindämmung ließ Kim Jong Il öffentliche Exekutionsplätze in „Bildungsstätten“ auch für Kinder umwandeln. Was das bedeutete, erlebte ich hautnah: Eines Tages, da war ich neun Jahre alt, teilte mein Klassenlehrer uns mit, dass wir anstelle des Unterrichts der Hinrichtung eines Verbrechers beiwohnen würden, und führte uns zu einer Brücke. Von hier aus konnten wir sehen, wie unter uns ein Mann mit neun Kugeln erschossen wurde und wie sein Körper explodierte. Der blutige Geruch gelangte bis zu uns auf die Brücke. Ich war noch nicht alt genug, um zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, aber ich empfand ein grundlegendes Unbehagen. Gleichzeitig war mir bewusst, dass die Anordnungen der Partei und ihrer Führer grundsätzlich richtig sind und bedingungslos zu befolgen waren. Wir wurden dazu erzogen, „Ja“ zu sagen, anstatt Fragen zu stellen oder einfach mit „Nein“ zu antworten. Also akzeptierten wir diese Situation genauso wie viele weitere schlimme Erfahrungen, denen wir ausgesetzt wurden, und nahmen das Grauen hin.

Mein Vater arbeitete treu ergeben in einer Chemiefabrik, was ihm nicht einmal ein Kilogramm Mais am Tag einbrachte. Und obwohl er unter der Nahrungsmittelknappheit litt, stahl er niemandem eine einzige Kartoffel oder Mais. Allerdings ließ er sich einen anderen Weg einfallen, um an Lebensmittel zu gelangen: Am Morgen meines ersten Tags in der Mittelschule, das war im März 1997, konnte ich meine Schultasche nicht mehr finden – mein Vater hatte sie am Tag zuvor auf den Markt gebracht und gegen Essen eingetauscht. Noch schlimmer war es ein paar Tage später, als meine Mutter von der Arbeit nach Hause zurückkehrte: Sie stand vor einem komplett geräumten Haus. Es gab nicht einmal mehr Decken. Von den Nachbarn erfuhr sie dann, dass ihr eigener Ehemann dafür verantwortlich war. Seit diesem Moment habe ich meinen Vater gehasst. Erst als ich erwachsen wurde, nach Südkorea kam und die Gründe für das harte Leben und die Gräuel in Nordkorea erfahren hatte, legte sich die Wut auf meinen Vater. Er war nur ein weiteres Opfer der großen Hungersnot in den 1990er Jahren, die mehr als zwei Millionen Menschen das Leben kostete. Auch er starb später an durch Unterernährung verursachten Krankheiten. Wenn mein Vater in Südkorea geboren und aufgewachsen wäre, hätte er ein wunderbarer Familienvater sein können, aber durch die Umstände in Nordkorea endete er als unfähiger Ehemann und schlechter Vater.

Schrecklicher Hunger

Nach seinem Tod, inzwischen war ich elf Jahre alt, verließ meine Mutter eines Morgens zusammen mit meiner Schwester das Haus, um etwas zu essen zu organisieren. „Eunju, deine Schwester und ich werden frühestens in einem Tag oder spätestens in drei Tagen zurück sein, also nimm das hier“, sagte sie und drückte mir 15 Won in die Hand. Nachdem die beiden fort waren, lief ich sofort auf den Markt, um mir davon Tofu zu kaufen, den ich übrigens bis heute sehr gern esse. Zurück vom Markt beschloss ich, meinen Tofu-Vorrat so lange aufzuheben, bis meine Mutter und meine Schwester nach Hause kommen würden. Aber ich litt die ganze Zeit unter schrecklichem Hunger. Also aß ich einen Löffel, dann einen weiteren, und in weniger als einer Stunde hatte ich den ganzen Tofu verputzt. Am nächsten Morgen unternahm ich einen zweistündigen Rundgang, um meine Mutter auf dem Weg zu treffen und abzuholen. Ich musterte jeden genau, der vorbeiging, aus Angst, meine Familie zu verpassen. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage vergingen so. Dann war der Tag, den meine Mutter als spätestes Rückkehrdatum genannt hatte, vorbei, und ich versuchte, mich selbst zu beruhigen: „Wenn ich noch einen Tag warte, wird meine Mutter kommen.“ In der Dunkelheit der Nacht schloss ich meine Augen und zählte. „Wenn ich von eins bis zehn zähle, kommt Mama. Eins, zwei, drei ... zehn.“ – „Dieses Mal könnte sie kommen, wenn ich von zehn bis eins zähle. Zehn, neun, acht ...“ – „Es war zu kurz. Sie kommt, wenn ich bis hundert zähle. Eins, zwei, drei ... hundert.“ So bin ich immer eingeschlafen.

Nach meinem Rundgang am sechsten Tag wusste ich, dass ich nicht mehr in der Lage war, meine Mutter zu suchen. Vollkommen entkräftet legte ich mich auf den harten Zementboden und hatte das unheimliche Gefühl, der Boden würde mich einsaugen und verschlingen. Eine schreckliche Gewissheit überkam mich: „Jetzt bin ich an der Reihe zu sterben.“ In dem Moment hatte ich keinerlei Angst vor dem Tod, sondern litt entsetzlich unter dem Gedanken, dass meine Mutter nur meine Schwester mitgenommen hatte und nicht zurückkam, um auch mich zu holen. Ich fühlte bei dem Gedanken, von meiner Mutter verlassen worden zu sein, eine unendliche Traurigkeit. Ich vermisste sie, obwohl ich zugleich wütend auf sie war. Ich wollte ihr unbedingt mitteilen, wie sehnsüchtig ich auf sie wartete, wenn sie mich jemals nach meinem Tod besuchen würde. Dieser Gedanke ließ mich wieder aufstehen und ein Testament schreiben. Das Papier, auf das ich ein paar Worte schrieb, war vor lauter unkontrollierbaren Tränen voller Flecken, aber ich richtete es gerade und legte mich wieder hin. Jetzt war ich mir sicher, dass es kein Morgen geben wird.

In der folgenden Nacht kehrten meine Mutter und meine Schwester zurück – mit leeren Händen. Trotzdem war ich glücklich, denn nun musste ich nicht allein sterben, meine Mutter hatte mich nicht verlassen. Ich war glücklich, tot oder lebendig bei ihr zu sein. Auch sie und meine Schwester waren am Ende ihrer Kräfte, und nachdem sie mein Testament gelesen hatte, meinte sie nur: „Lasst uns alle zusammen sterben.“

Nun, es kam dann doch anders: Wir verließen unser Haus und lebten über ein Jahr lang als Wanderer. Wir bettelten, stahlen, aßen, schliefen unter einer Brücke oder auf der Treppe eines Wohnhauses oder in den Bergen. Trotzdem habe ich in keiner der bitterkalten Winternächte gefroren, da meine Mutter jede Nacht ihre Arme und Beine um mich schlang und mich fest an sich drückte.

Pure Verzweiflung

Am 18. Februar 1999 beschloss meine Mutter, einen lebensgefährlichen Fluchtversuch nach China zu unternehmen: „Anstatt hier zu verhungern, überqueren wir den Tumen-Fluss und lassen uns erschießen.“ Sie hielt meine Schwester und mich an der Hand und betrat den zugefrorenen Fluss. Es war dunkel, kalt und still. Meine Mutter hatte kein bestimmtes Ziel in China, sie verstand nicht einmal die Sprache, und doch riskierte sie unser aller Leben. Es war die pure Verzweiflung. Aber das Eis hielt, und wir erreichten unversehrt das chinesische Ufer. Als wir die Uferstraße entlanggingen, durchbrach plötzlich das Motorengeräusch eines Autos die Stille. Ein Wagen hielt neben uns, eine Tür öffnete sich, und jemand zerrte meine Schwester ins Auto. Meine Mutter und ich rissen verzweifelt an der Tür und versuchten, sie wieder herauszuziehen, doch es war zu spät. Meine große Schwester, 14 Jahre alt, aber ein kleines, unterentwickeltes Mädchen, wurde dann später misshandelt am Straßenrand rausgelassen. Bis heute kann ich mir nicht vorstellen, was in meiner Mutter damals vor sich ging. Ihren lauten wie verzweifelten Ausruf „Was soll ich nur tun?“ werde ich nie mehr vergessen. Nie.

Wir haben an diesem Tag und auch die Jahre danach nie darüber gesprochen. Ich wollte, dass dieses Erlebnis aus meinem Gedächtnis gelöscht wird. Ich hatte nicht den Mut, den Schmerz zu teilen. Eines Tages während eines Restaurantbesuchs fing meine Schwester plötzlich an zu weinen. Es sei sehr ungerecht, wenn sie bis zu ihrem Tod nicht darüber sprechen würde, was ihr widerfahren sei, erklärte sie. Sie wollte alles aussprechen, bevor sie irgendwann stirbt. Mehr als ein Jahrzehnt später erzähle ich nun von diesem Vorfall, den ich nicht einmal in meinem 2012 erschienenen Buch Das Testament eines elfjährigen Kindes (koreanischer Buchtitel) aufnehmen konnte. Die Angst, mich meiner schmerzhaften Vergangenheit zu stellen, war zu groß.

Skrupellose Menschenhändlerin

Während unseres ziellosen Umherirrens in China sprach uns eine freundliche, koreanisch sprechende Frau an und brachte uns zu sich nach Hause. Sie hatte meine Mutter davon überzeugen können, dass die einzige Möglichkeit, mit ihren beiden Töchtern hier zu leben, darin bestand, einen Chinesen zu heiraten. Meine Mutter akzeptierte die Ehe mit einem Han-Chinesen, ohne zu ahnen, dass die Frau eine skrupellose Menschenhändlerin war: Ein paar Tage später stand plötzlich ein Mann vor uns, der behauptete, uns drei für 2000 Yuan gekauft zu haben. Wir hatten keine Wahl und mussten mit ihm gehen.

Gut zwei Jahre später, in der Nacht des 31. März 2002, standen dann chinesische Polizisten vor unserer Tür, auch diesmal hatten wir keine Chance zu entkommen. Sie beschimpften uns mit „Dreckshure“ und „Abschaum“, was allerdings gemessen an den Ausdrücken, die in den Arbeitslagern Nordkoreas gepflegt werden, keine besonders grobe Beleidigung darstellte. Meine Mutter, meine Schwester und ich wurden mitgenommen und sofort nach Nordkorea zurückgeschickt.

Das Sonderbare ist, dass wir Nordkorea als unsere Heimat betrachteten, die wir in China manchmal vermisst haben. Aber es war nie ein Ort, an dem wir leben konnten. So war mir schon während meiner Zwangsrückkehr klar, dass ich erneut nach China fliehen würde. Ich würde irgendwann so frei sein, wie ich es nur sein kann.

Wie es Eunju Kim wenige Jahre später doch noch geschafft hat, aus Nordkorea zu fliehen und sich in Südkorea ein neues Leben aufzubauen, lesen Sie unter rotary.de/a22344

Buchtipp

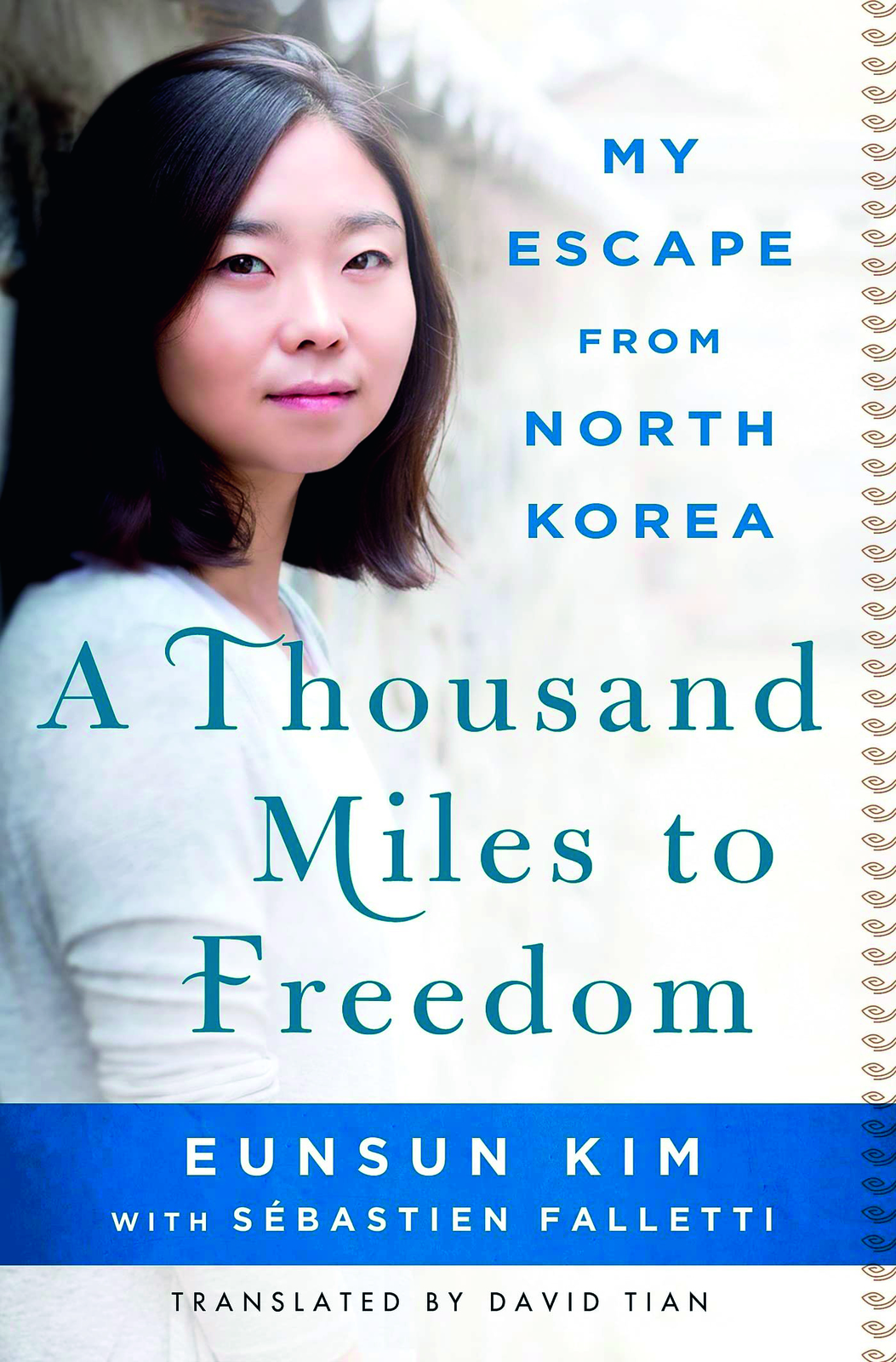

Eunsun Kim (Eunju Kim)

A Thousand Miles to Freedom

Saint Martin’s Griffin 2016,

228 Seiten, 25,44 Euro

Eunju Kim lebt heute in Südkorea und arbeitet für die Organisation Freedom Speakers International, die Flüchtlingen aus Nordkorea hilft.

© hyejeong park/liberty in north korea

Weitere Artikel der Autorin