Titelthema

Seiner Zeit voraus

In einem Reich, in dem jeder eine Minderheit oder nur eine lokale Mehrheit war, wurde der Liberalismus zum einzig möglichen Modell für den Staat

Es muss jedem, der in den 2020er Jahren lebt, unglaublich erscheinen, dass bis vor etwas mehr als einem Jahrhundert die drei größten Staaten in Europa Russland, die Türkei und Österreich waren. Das europäische Russland ist heute natürlich sehr viel kleiner (wenn auch immer noch gigantisch) als vor dem Ersten Weltkrieg, und ein ganzer Gürtel von Ländern von Finnland bis hinunter zur Ukraine ist seither zu verschiedenen Zeiten unabhängig gewesen. Die Türkei herrschte über Südosteuropa, einschließlich eines Großteils des östlichen Mittelmeers, in verschiedenen Formen. Der Prozess, durch den viele türkische Gebiete zu Kolonien anderer Staaten wurden oder unabhängig wurden, beherrschte das 19. Jahrhundert.

Diese Staaten waren nicht mit modernen Staaten zu vergleichen. Sie setzten sich aus vielen verschiedenen Teilen zusammen, wurden oft von verschiedenen Familien regiert und waren mit allen möglichen Sonderrechten und -vereinbarungen ausgestattet. Auf Landkarten werden sie in der Regel in einer Farbe pro Reich dargestellt, aber es wäre genauer, sie in Dutzenden von Farben zu zeigen, um die realen und verworrenen Beziehungen zu den kaiserlichen Hauptstädten wie Konstantinopel und St. Petersburg zu erklären.

Das Habsburgerreich war genauso seltsam, und es lag im Herzen Europas. Überall, wo man im späteren 19. Jahrhundert hinschaute, von den Grenzen der Schweiz bis zu den Grenzen Russlands, gab es etwas, das auf den Karten (und in der Realität) wie ein sehr schlecht genähter Quilt aussah, mit Dutzenden von verschiedenen, schlecht genähten Teilen des Territoriums. Es war achtmal so groß wie der heutige Staat Österreich und umfasste eine große Bandbreite an Klimazonen, Höhenlagen, Religionen und Sprachen. Es ergab nur Sinn wegen der Familie Habsburg selbst, die über all diese Territorien herrschte, verschiedene erbliche Titel verwendete und ihre Herrschaft auf Ehen oder Schlachten aus früheren Jahrhunderten gründete.

Alle europäischen Religionen

Wie jeder weiß, der die Länder des alten Reiches bereist hat, war es ein erstaunlich vielfältiger Ort. Es umfasste fast alle europäischen Religionen, alle europäischen Klimazonen, und es gab nur wenige Dinge, die nicht irgendwo im Reich angebaut werden konnten. Im späteren 19. Jahrhundert verfügte es auch über große, wichtige Industriezentren, insbesondere in Budapest und Wien, aber auch zunehmend in Prag, Győr, Pilsen und anderswo. Das Reich erzeugte riesige Mengen an Nahrungsmitteln, von den Bergweiden der Alpen über die Fischerei an der Adria bis zu den großen Weizenfeldern Ungarns.

Die Tragödie Österreich-Ungarns bestand darin, dass es zwar florierte und wuchs, aber von einer viel kleineren Basis aus als seine Rivalen. Frankreich, Deutschland und Großbritannien waren pro Kopf sehr viel wohlhabender, Belgien war fast doppelt so reich. Jahrhundertelang hatten die Habsburger von ihrer Lage an vielen europäischen Knotenpunkten profitiert, doch im 19. Jahrhundert erfolgte das erstaunliche Wachstum in der Welt durch immer reichere Binnenmärkte und durch den Überseehandel – sowohl durch den Kolonialhandel als auch durch den Handel mit Ländern in Amerika, Japan und anderswo, von dem Wien und Budapest geografisch weitgehend ausgeschlossen waren. Triest war der einzige große Hafen, berühmt für seine lebenswichtigen Kaffeeimporte, die einen großen Teil der habsburgischen Stadtkultur ausmachten, aber im Vergleich zu Marseille, Liverpool oder Hamburg war dies ein kleiner Ort und die Adria ein Rückzugsgebiet. Selbst ein kleines Land wie die Niederlande hatte durch den Besitz eines Großteils Südostasiens eine weitaus größere globale Präsenz als das Habsburgerreich. Die große Zahl der habsburgischen Bürger, die Europa verließen, meist um nach Nordamerika zu gelangen, nahmen die Häfen anderer Länder.

Im späteren 19. Jahrhundert wurden im Kaiserreich enorme Mittel in das Bildungswesen investiert. Man war sich darüber im Klaren, dass ein moderner Staat aus bürokratischen, industriellen und militärischen Gründen über eine große gebildete Öffentlichkeit verfügen musste. Überall wurden Schulen gegründet.

Man war sich auch darüber im Klaren, dass Demokratie in einer gewissen Form erforderlich war. In gewisser Weise musste Österreich-Ungarn ein wenig liberal sein, um als Staat zu überleben. Schließlich konnte es nicht auf Deutsch als alleiniger Herrschaftssprache bestehen, weil eine so große Zahl seiner Untertanen eben kein Deutsch sprach. Das war ein großes Problem. Als das Reich noch von magyarisch- oder deutschsprachigen Adligen verwaltet wurde, oft mit lokalen Komitees unterschiedlicher Art, wurden die kleineren Sprachen ignoriert – aber wie konnte man mit der Ausbreitung der Schulen darauf bestehen, dass italienisch, tschechisch oder ruthenisch sprechende Menschen in einer Sprache unterrichtet wurden, die sie nicht verstanden und die sie zunehmend ablehnten?

Traumatische Jahre

Die großen Schocks für Wien waren die militärischen Niederlagen in Italien in den 1850er Jahren, die die Habsburger aus allen Teilen des Landes mit Ausnahme des äußersten Nordostens vertrieben, und in Böhmen 1866 in der epochalen Schlacht von Königgrätz, die Wien von jeder weiteren Rolle in Deutschland ausschloss (das sich nun um den preußischen Staat mit seiner Hauptstadt in Berlin und unter Ausschluss der österreichischen und böhmischen Deutschen vereinigte). Dies waren zutiefst traumatische Jahre. Die Reaktion der Habsburger unter der Führung von Franz Joseph I. (zu diesem Zeitpunkt erst in seinen Dreißigern – obwohl wir ihn immer als weißbärtigen alten Mann sehen) war radikal. Bei so wenigen verbliebenen Deutschen war es einfach unmöglich, einen „Sprachstaat“ zu schaffen, wie ihn Frankreich, Deutschland oder Italien errichteten. Es war auch unmöglich, anderen Teilen des Reiches nicht ein gewisses Maß an Selbstbestimmung zuzugestehen. Wien war durch die Umstände gezwungen, liberal zu agieren.

Das Ergebnis war für den kurzen, aber bedeutsamen Zeitraum von 1867 (dem Ausgleich/Kiegyezés zwischen Wien und Budapest) bis zum Ersten Weltkrieg ein Staat mit einigen wirklich liberalen Qualitäten. Dies war kein freiwilliger Liberalismus, sondern er wurde Franz Joseph durch die veränderten Umstände aufgezwungen. Es war ein Liberalismus, der in vielerlei Hinsicht auch von Budapest nicht geteilt wurde, wo ernsthafte Versuche unternommen wurden, den slowakischen, deutschen, ukrainischen, kroatischen und russischen Untertanen das Magyarische aufzuzwingen.

Die große Blütezeit

Die Zeit von den 1860er Jahren bis 1914 gilt als außerordentliche kulturelle Blütezeit in den habsburgischen Ländern. In dieser Zeit entstand ein Großteil der brillanten Stadtlandschaften, von den Großstädten bis zu den Kleinstädten. Wien, Prag und Budapest mit ihren unterschiedlichen Sprachen blühten auf, wobei sich die Einwohnerzahl Prags verdoppelte. In Musik, Architektur und Kunst geschahen erstaunliche Dinge. Jede der großen Hauptstädte, aber auch kleinere, gut gelegene Städte wie Brünn, Triest, Lemberg und Graz blühten wirtschaftlich und friedlich auf.

Ich habe ein Exemplar des Baedeker für Österreich-Ungarn („mit Ausflügen nach Cetinje, Belgrad und Bukarest“) aus dem Jahr 1911, das ein heute verschwundenes multikulturelles Reich zeigt. Es erschüttert den Leser, der es heute zur Hand nimmt, da der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und der Kalte Krieg die ganze Region so stark getroffen haben. Der schreckliche Schatten des Holocaust hängt über allem in diesem Buch, mit Beschreibungen von vielen Gemeinschaften, die schon lange verschwunden sind. Der in Oberösterreich geborene und aufgewachsene Adolf Hitler war die entsetzliche illiberale Figur, die das Habsburgerreich geschaffen hatte: jemand, der mit den multinationalen Werten des Reiches aufgewachsen war und diese Werte dann absolut ablehnte, wütend über eine Welt, in der sich Deutsche mit anderen Ethnien vermischten und mit ihnen zusammenarbeiteten. Es kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass sich im Kaiserreich vor 1914 Formen von bösartigem Antisemitismus verbreitet hatten. Wenn jeder entweder einen eigenen Staat oder (wie im Kaiserreich) einen Staat im Staat hat, wo gehören dann die Juden hin? Diese Frage beschäftigte natürlich auch Theodor Herzl, einen ungarischen Juden, der in seiner berühmten Breitseite Der Judenstaat (1896) zu dem Schluss kam, dass die Juden sich nach der Logik des Nationalismus nur schützen und ein erfülltes Leben führen könnten, wenn sie auch ein eigenes Land hätten.

Es ist seltsam, an so etwas wie einen „erzwungenen Nationalismus“ zu denken: Nationalismus als etwas, das durch ein Durcheinander von Angst und Stolz angetrieben wird, durch den Kampf um Arbeitsplätze, durch Sippenhaft, durch Sorgen um den persönlichen und familiären Status, durch die Frage, wer wen heiraten sollte, wo man leben oder begraben werden sollte. Eine Lösung war die Auswanderung: Zwischen 1876 und 1910 wanderten etwa 3,5 Millionen glückliche Menschen in die USA aus, etwa 50 Prozent aus dem österreichisch beherrschten Teil und 50 Prozent aus dem ungarischen. Eine andere Lösung für diese Veränderungen bestand darin, zu bleiben und zu versuchen, die Minderheiten zu zwingen, die Landessprache zu lernen.

„Erzwungener Liberalismus“ ist eine seltsame Kategorie, aber für die Habsburger war dies die einzige ernsthafte Option. In einem Reich, in dem jeder eine Minderheit oder nur eine lokale Mehrheit war, war die Betonung einer guten Regierung und der Fairness (wie inkompetent sie auch immer ausgeführt wurde) die einzige Begründung für den Staat. Der Erste Weltkrieg war eine Katastrophe von so großem Ausmaß, dass er nicht nur die Herrschaft der Habsburger beendete, sondern auch die Werte der Welt vor 1914. Österreich-Ungarn hatte etwa 1,2 Millionen militärische Tote und 3,6 Millionen Verwundete zu beklagen. Die desorientierten, bitterbösen neuen Kleinstaaten, die aus dem Kaiserreich hervorgingen, hatten kaum Zeit, sich zu stabilisieren, bevor die Katastrophe der Weltwirtschaftskrise hereinbrach. Der begrenzte, zögerliche, partielle, unwillige, aber reale Liberalismus Österreich-Ungarns hätte schon vor Jahrhunderten stattfinden müssen.

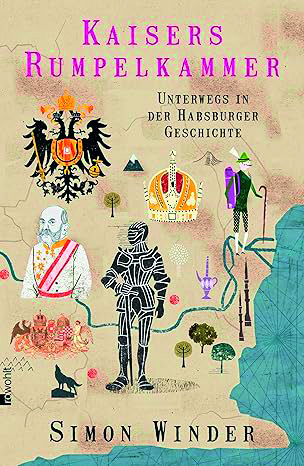

Simon Winder

Simon Winder

Kaisers Rumpelkammer:

Unterwegs in der

Habsburger Geschichte

Rowohlt,

720 Seiten, 15 Euro

Weitere Artikel des Autors

4/2022

Mitten in Europa

Mehr zum Autor