Titelthema

Showdown in Potsdam

Im Sommer 1945 findet die Potsdamer Konferenz statt, 80 Jahre später schlägt Donald Trump die daraus resultierende Weltordnung in Scherben.

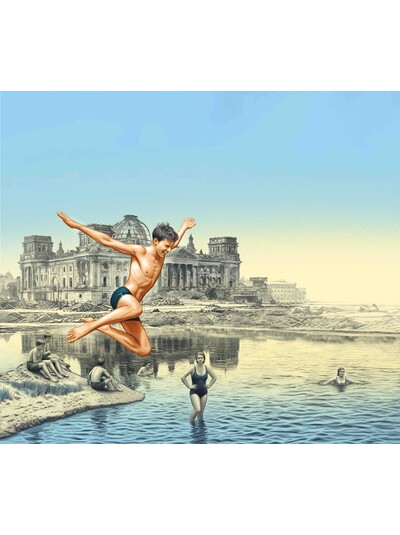

Wie lange hat Alfred Döblin auf diesen Tag gewartet! Und wie oft hat der Schriftsteller sich das Ereignis in Gedanken ausgemalt? Dass die Erde sich öffnet, ein gigantischer Schlund entsteht und Adolf Hitler geradewegs zur Hölle fährt! „Dass diese Bestie endlich daliegt, gut“, resümiert er Anfang Mai, „aber was hat sie angerichtet.“ Rund 60 Millionen Menschen sind gestorben, Soldaten wie Zivilisten. Neun Millionen Männer, Frauen und Kinder sind in den Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet worden, darunter sechs Millionen Juden. Weite Teile des europäischen Kontinents sind verwüstet, Deutschlands Städte gleichen Ruinenlandschaften.

Besitzt ein Land, von dem derartige Schrecken ausgingen, eine Zukunft? Im Sommer vor 80 Jahren treffen sich die Staatschefs der alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkriegs Sowjetunion, USA und Großbritannien im Potsdamer Schloss Cecilienhof, um genau darüber zu beraten. Die Konferenz beginnt am 17. Juli 1945 mit einer verhängnisvollen Fehleinschätzung. „Ich kann mit Stalin umgehen“, vertraut Harry S. Truman seinem Tagebuch an. „Er ist ehrlich, aber verdammt schlau.“ Der sowjetische Diktator ist gewiss ein kluger Machtpolitiker, doch ist er auch aufrichtig? Truman wird nicht der letzte amerikanische Präsident sein, der sich in einem Kreml-Herrscher täuschen wird.

In den nun beginnenden Gesprächen der drei Mächte geht es um nichts Geringeres als eine Nachkriegsordnung für Europa und die Welt. Während im Pazifik der Krieg gegen Japan andauert, finden sich in Osteuropa zahlreiche Staaten – darunter die Tschechoslowakei, Ungarn und Polen, die baltischen Länder und nahezu der gesamte Balkan – in der sowjetischen Hemisphäre wieder. Die Herausforderungen könnten größer kaum sein. Zunächst muss für Deutschland eine gemeinsame Besatzungspolitik festgelegt werden. Außerdem stehen territoriale Fragen auf der Tagesordnung, denn nachdem Stalin große Gebiete im Osten Polens annektiert hat, unterstützt er nun die polnische Forderung nach Gebietsentschädigung im Westen auf Kosten Deutschlands. Nicht zuletzt muss darüber befunden werden, inwieweit Deutschland wirtschaftliche und finanzielle Entschädigungen zu leisten hat.

Am 26. Juli werden in London die Ergebnisse der Unterhauswahl verkündet. Die Abstimmungen waren während des Zweiten Weltkriegs ausgesetzt gewesen, da das Land seit Mai 1940 von einer Kriegskoalition regiert wurde. Für Premierminister Winston Churchill und die Tories ist das Ergebnis ein Fiasko. Labour gewinnt 47,7 Prozent der Wählerstimmen, die Konservativen müssen sich mit 36,2 Prozent der Stimmen geschlagen geben. „Vielleicht ist es ein verkleidetes Glück“, tröstet Clementine Churchill ihren Mann an jenem Abend. „Im Moment scheint es sich aber sehr gut verkleidet zu haben“, entgegnet dieser trocken.

Die britische Position am Verhandlungstisch wird durch Churchills Abberufung deutlich geschwächt, denn der neue Premier Clement Attlee ist – bei allem guten Willen – kaum in der Lage, in der verbleibenden Zeit Akzente zu setzen. Die Konferenz der „Großen Drei“ endet am 2. August um 0.30 Uhr. Doch was wird in Schloss Cecilienhof zu mitternächtlicher Stunde tatsächlich besiegelt? Das Ende Deutschlands? Wohl kaum. Die meisten Vereinbarungen sind bewusst vage formuliert, wie überhaupt das Potsdamer Abkommen im juristischen Sinne keinen Vertrag, sondern lediglich eine gemeinsame Absichtserklärung darstellt. Die rechtliche Fixierung der Absprachen soll erst auf einer noch einzuberufenden Friedenskonferenz erfolgen. Diese neue Friedensordnung wird erst 45 Jahre später mit dem „Zwei-plus-Vier-Vertrag“ Wirklichkeit, doch das ist eine andere Geschichte.

Steigende Spannungen

Die weitreichendste Regelung betrifft die beabsichtigte Anerkennung der sogenannten Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze, womit die Westverschiebung Polens zugunsten der Sowjetunion und auf Kosten Deutschlands gemeint ist. Was abstrakt klingt, hat für Millionen Menschen existenzielle Folgen: Ostpolen fällt an Stalin und wird der Sowjetunion einverleibt, während Ostpreußen, Hinterpommern, Schlesien und Danzig polnisch werden. Die dort bis jetzt verbliebene deutsche Bevölkerung muss fliehen oder wird vertrieben. Darüber hinaus nennt das Abkommen vier Aufgaben, die allesamt mit einem „D“ beginnen: die Demokratisierung und Demilitarisierung Deutschlands, die Dezentralisierung seiner Wirtschaft sowie die Denazifizierung der Deutschen. Ein gemeinsamer Alliierter Kontrollrat soll als oberste Besatzungsbehörde für Deutschland fortan die höchste Regierungsgewalt ausüben.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass während der Potsdamer Wochen die Spannungen zwischen den drei Partnern spürbar zugenommen haben. Bestand während des Krieges noch die Notwendigkeit zu einer militärischen Zusammenarbeit gegen den gemeinsamen Feind Deutschland, gestaltet sich das Miteinander im Sommer 1945 ungleich komplizierter. Hatte Franklin D. Roosevelt die Sowjetunion noch in eine neue gemeinsame Weltordnung einbinden wollen, so fällt den Vereinigten Staaten nun unter Harry S. Truman dank der Atombombe eine bislang ungekannte Weltmachtrolle zu. Rücksichtnahmen, die vor Kurzem noch opportun waren, scheinen jetzt nicht mehr nötig zu sein.

Spielball der Alliierten

Dabei verläuft die Trennlinie keineswegs nur zwischen der Sowjetunion auf der einen und den USA auf der anderen Seite. Insbesondere Frankreich, das zwar in Potsdam nicht am Verhandlungstisch sitzt, den dort gefassten Beschlüssen aber grundsätzlich zustimmt, beharrt beispielsweise auf Grenzkorrekturen im Westen. Die Sowjetunion nimmt derweil die Uneinigkeit der Westalliierten zum Anlass, in der eigenen Besatzungszone vollendete Tatsachen zu schaffen. Ab September wird man eine von langer Hand geplante Bodenreform, die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien sowie eine Bildungsreform nach sowjetischem Vorbild umsetzen. Kurzum: Das besiegte Deutschland ist zum Spielball der Alliierten geworden.

George F. Kennan hat das alles kommen sehen. Der 41 Jahre alte Diplomat, der seit dem Vorjahr an der amerikanischen Botschaft in Moskau tätig ist, traut den Sowjets nicht über den Weg. Kennan hält die Potsdamer Beschlüsse für „abwegig und undurchführbar“, wie er in jenen Tagen notiert: „Die Idee, Deutschland gemeinsam mit den Russen regieren zu wollen, ist ein Wahn. Ein ebensolcher Wahn ist es, zu glauben, die Russen und wir könnten uns eines schönen Tages höflich zurückziehen, und aus dem Vakuum werde ein gesundes und friedliches, stabiles und freundliches Deutschland steigen. Wir haben keine andere Wahl, als unseren Teil von Deutschland – den Teil, für den wir und die Briten die Verantwortung übernommen haben – zu einer Form von Unabhängigkeit zu führen, die so befriedigend, so gesichert, so überlegen ist, dass der Osten sie nicht gefährden kann.“ Kennans Mahnung läuft auf eine staatliche Teilung Deutschlands hinaus, doch davon will so kurz nach dem Ende der Potsdamer Konferenz noch niemand etwas hören.

Als sich Harry S. Truman um 0.40 Uhr von Stalin verabschiedet, drückt er seinen Wunsch aus, dass das nächste Treffen in Washington stattfinden möge. „So Gott will“, antwortet der ehemalige Klosterschüler Stalin lächelnd. Die beiden werden sich nie wiedersehen.

80 Jahre später tobt seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine in Europa erneut ein brutaler Krieg. Doch auch dieser Krieg wird irgendwann ein Ende finden. Wie werden dieses Ende und der darauffolgende Neuanfang aussehen? Präsident Harry S. Truman hat unter dem Eindruck seiner Erfahrungen mit der stalinistischen Sowjetunion in der Nachkriegszeit die amerikanische Außenpolitik neu ausgerichtet. Jede Nation solle nach seiner Ansicht zwischen alternativen Lebensformen wählen können. Truman verspricht, den freien Völkern, die drohen, in die Hände Moskaus zu fallen, militärisch beistehen zu wollen. Diese Garantie, die als „Truman-Doktrin“ in die Geschichte eingehen wird, löst die seit den 1820er-Jahren geltende „MonroeDoktrin“ ab, der zufolge sich die USA nicht in europäische Angelegenheiten einmischen wollen. Genau das ist nun wieder die Devise der USAußenpolitik unter Präsident Donald Trump. Doch wer schützt dann Europa? Fragen wie diese machen den Blick auf 1945 so spannend und brandaktuell.

Oliver Hilmes

Ein Ende und ein Anfang: Wie der Sommer 45 die Welt veränderte

Siedler Verlag 2025,

288 Seiten, 25 Euro

Oliver Hilmes wurde in Zeitgeschichte promoviert und arbeitet als Kurator für die Stiftung Berliner Philharmoniker. Er ist Autor mehrerer Bestseller.

© Maximilian Lautenschläger