Titelthema

Was ist eine gerechte Strafe?

Gedanken über geeignete Maßstäbe, die sowohl den Prinzipien des Rechtsstaats als auch den Erwartungen der Gesellschaft Rechnung tragen

Man wird sich darauf einigen können, dass staatliches Strafen „gerecht“ sein muss. Das ist kein besonders exakter Maßstab, beinhaltet aber immerhin die Vorstellung, dass vergleichbare Taten ähnlich schwer bestraft werden müssten, unabhängig davon, vor welchem Gericht man steht. Genau das ist aber nicht der Fall. Schon die Persönlichkeit des Richters mit ihren individuellen Merkmalen hat nach empirischen Untersuchungen Einfluss auf die Strafzumessung. Das reicht bis zu dem kuriosen Befund einer israelischen Studie, wonach hungrige Richter offenbar strenger urteilen als satte.

Noch deutlicher ist der Einfluss des Umstands, wo man verurteilt wird. Zahlreiche Studien zeigen, dass es je nach Deliktstyp große regionale Unterschiede bei der Strafhöhe gibt, trotz Vergleichbarkeit der Fälle. Teilweise zeichnet sich dabei ein Nord-Süd-Gefälle ab. So werden etwa Betäubungsmitteldelikte in Bayern deutlich härter bestraft als in den nördlichen Bundesländern. Sobald ein Drogenkurier auf seiner Fahrt von Amsterdam nach Lindau bayerischen Boden betritt und ihm dann dort der Prozess gemacht wird, drohen ihm plötzlich mehrere Monate oder gar Jahre Freiheitsstrafe zusätzlich. Ist das gerecht? Wiegt die Schuld im Süden mehr als im Norden? Das ist kaum begründbar. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Delikte im Süden durchschnittlich schwerer sind als im Norden oder dass die Bevölkerung im Süden höhere Strafbedürfnisse hat, die von der Justiz dann eben bedient werden. Vielmehr spricht alles dafür, dass sich hier lokale Strafmaßtraditionen entwickelt haben, die von den erfahrenen Richtern an die neuen Kollegen weitergegeben werden. Man orientiert sich an der vor Ort üblichen Strafe und stellt so eine gewisse lokale Gleichheit des Strafens her – aber eben nur aufgrund eines regional eng begrenzten subjektiven Eindrucks und nicht auf einer bundesweiten empirischen Basis. Allein der Umstand eines lokal üblichen Strafmaßes ist aber kein sachlicher Differenzierungsgrund im Sinne des Gleichheitsgebots in Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes.

Erstaunliche Ungleichheit

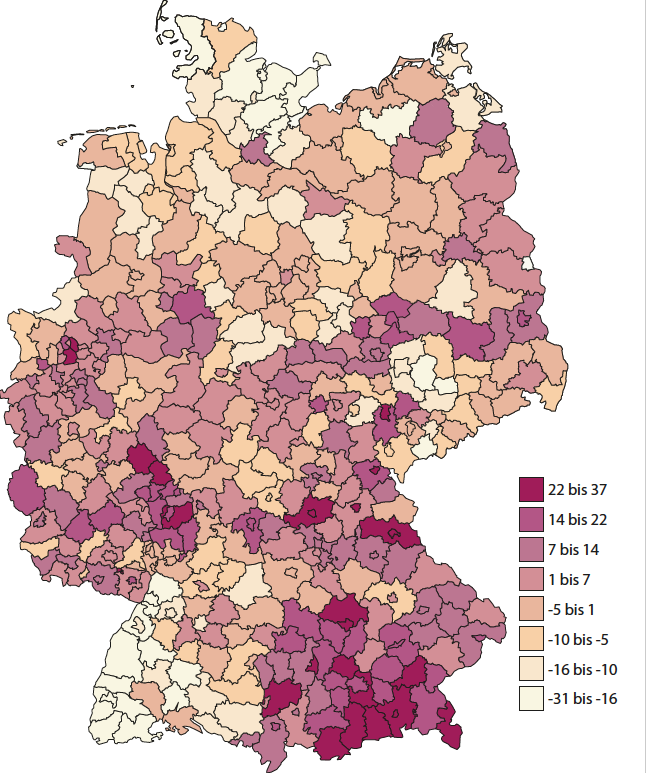

„Nach dem sogenannten Gesetzlichkeitsprinzip in Artikel 103 des Grundgesetzes muss nicht nur die Strafbarkeit, sondern auch die Höhe der Strafe in ausreichender Weise vom Gesetzgeber vorherbestimmt werden, um Willkür im Rahmen der einzelnen richterlichen Entscheidung zu verhindern.“ Die Praxis sieht jedoch oft anders aus. So zeigte eine Studie von Volker Grundies vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht auf dem 72. Deutschen Juristentag in Leipzig große regionale Unterschiede bei der Verhängung von Strafen für gleiche Delikte. Die Graphik rechts ist der Studie entnommen, sie zeigt in Prozent die Abweichungen in den einzelnen Gerichtsbezirken von der bundesdurchschnittlichen Sanktionshärte (für alle Delikte).

Fehlende Vorgaben

Wie aber kann es sein, dass bundesweit so unterschiedlich gestraft wird? Das liegt auch daran, dass die gesetzlichen Strafzumessungsregeln keine klaren Vorgaben enthalten. Und auch das ist verfassungsrechtlich problematisch. Nach dem sogenannten Gesetzlichkeitsprinzip in Art. 103 Abs.2 des Grundgesetzes muss nicht nur die Strafbarkeit, sondern auch die Höhe der Strafe in ausreichender Weise vom Gesetzgeber vorherbestimmt werden, um Willkür im Rahmen der einzelnen richterlichen Entscheidung zu verhindern.

Damit ist zugleich klar, dass das Postulat der „gerechten“ Strafe hier nicht weiterhilft. Was im Ergebnis „gerecht“ ist und welche Aspekte in die entsprechende Bewertung eines Sachverhalts einfließen sollen – darüber ist nur schwer ein breiter Konsens zu erzielen, zumal in unserer modernen pluralistischen Gesellschaft. Das gilt ganz offensichtlich auch für die Strafe: Was dem einen für eine bestimmte Tat als viel zu milde erscheint, wird der andere als übertrieben hart empfinden. Darum steht auch mit gutem Grund nicht im Gesetz, dass der Richter die Strafe am Maßstab der „Gerechtigkeit“ orientieren soll. Wir alle hätten wohl ein ungutes Gefühl, wenn § 242 StGB folgendermaßen lauten würde: „Wer einen Diebstahl begeht, erhält vom Richter die gerechte Strafe“.

Sehr viel besser ist die aktuelle Gesetzeslage allerdings nicht. Die Strafrahmen, die das Spektrum der möglichen Strafen eingrenzen, sind denkbar weit. So kann der Richter einen Totschlag mit einer Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr und lebenslanger Dauer bestrafen, wenn man die minder und besonders schweren Fälle hinzunimmt. Beim einfachen Diebstahl reicht der Rahmen von Geldstrafe bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Gesetzliche Bestimmtheit sieht anders aus. Hier könnte man Abhilfe schaffen, vor allem durch Absenkung mancher Strafrahmenobergrenzen, die in der Praxis ohnehin fast nie ausgeschöpft werden. Auch die allgemeinen Strafzumessungsregeln sind vergleichsweise vage: Die „Schuld“ soll nach § 46 Abs. 1 Satz 1 StGB die „Grundlage“ der Strafzumessung sein. Aber was genau diese Schuld ausmacht und wie man sie messen kann, wird vom Gesetzgeber nicht näher definiert.

Können feste Richtlinien helfen?

Dieser Befund, also die Ungleichheit und Unbestimmtheit im Bereich der Strafzumessung, war der Ausgangspunkt des Gutachtens, das ich für den 72. Deutschen Juristentag in Leipzig verfasst habe. Es ging um die Frage, ob wir ein neues Strafzumessungsrecht brauchen und ob es sich empfiehlt, „Sentencing Guidelines“ nach US-amerikanischem Vorbild einzuführen. Das sind Strafzumessungsrichtlinien in Tabellenform, die dem Richter eine präzise Vorgabe für die zu verhängende Strafe machen. Aus der Tabelle könnte sich dann etwa ergeben, dass jeder Diebstahl einer Sache im Wert zwischen 1000 Euro und 2000 Euro bei einem nicht vorbestraften Täter im Regelfall mit einer Freiheitsstrafe von 8 bis 10 Monaten zu bestrafen wäre. Eine scheinbar bestechend einfache Lösung des Problems – und dennoch ist sie meines Erachtens so nicht empfehlenswert.

Das Tabellenformat führt automatisch zu nicht sachgerechter Vereinfachung. Nur wenige, leicht messbare Faktoren wie die Schadenshöhe oder die Zahl der Vorstrafen bekommen hier große Bedeutung, anderes bleibt ausgeblendet. Richtlinien suggerieren eine Pseudo-Exaktheit, die die Richter dazu verleiten könnte, Besonderheiten des Einzelfalls zu vernachlässigen. Am Ende würden viele Fälle gleichbehandelt werden, obwohl sie sich eigentlich in markanten Punkten unterscheiden. Schematisierung ist das Gegenteil von Einzelfallgerechtigkeit, für die der Richter Spielräume benötigt.

Ein weiteres Problem kommt hinzu: Das Tabellenformat verleitet, wie das US-amerikanische Beispiel gezeigt hat, zu einer stufenförmigen Strafschärfung durch immer weiter erhöhte Mindeststrafen. Das Resultat in den USA waren drakonische Strafen und völlig überfüllte Gefängnisse. Damit wird ein weiteres Verfassungsprinzip missachtet, namentlich der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der exzessivem Strafen entgegensteht. Die Strafe ist zwar eine in unserer Kultur und Geschichte tief verwurzelte Institution, die zum stabilen und friedlichen Zusammenleben in der Gesellschaft beiträgt. Und trotzdem ist sie eben alles andere als unproblematisch; sie ist ein gravierender Grundrechtseingriff und kann existenzvernichtende Wirkung haben. Deshalb müssen wir immer wieder neu über ihre Begründung und ihre Begrenzung nachdenken.

Der eben erwähnte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zwingt den Staat bei Grundrechtseingriffen wie der Strafe dazu, einen legitimen Zweck zu nennen und zu zeigen, dass die Maßnahme zur Erfüllung dieses Zwecks geeignet, erforderlich und angemessen ist. Das beinhaltet die Suche nach einem milderen, aber genauso geeigneten Mittel – wenn eine Geldstrafe im konkreten Fall ausreicht, um die Strafzwecke zu erfüllen, ist sie der Freiheitsstrafe vorzuziehen. Wenn drei Jahre Freiheitsstrafe genügen, dürfen nicht einfach fünf Jahre verhängt werden.

Die schwierige Frage dabei ist natürlich: genügen – wozu? Was ist der Zweck der Strafe? Das ist buchstäblich seit Jahrtausenden heftig umstritten. Nach meiner Überzeugung genügt allein der Ruf nach „Vergeltung“ oder „gerechtem Schuldausgleich“ dafür nicht. Das sind letztlich metaphysische Zielsetzungen, deren Erfüllung weder rational diskutiert noch empirisch überprüft werden kann. Vorzugswürdig ist es, auf die Generalprävention abzustellen, also eine sowohl abschreckende als auch friedensstiftende Wirkung gegenüber der Allgemeinheit. Hier kommen dann auch die Empirie und mittelbar doch wieder die Gerechtigkeit ins Spiel: Strafen müssen geeignet sein, von der Allgemeinheit als gerechte und angemessene Reaktion auf die Straftat akzeptiert zu werden. Das sichert den Rechtsfrieden, stellt das gestörte Vertrauen in die Rechtsordnung wieder her und verhindert Selbstjustiz. Wir bräuchten daher mehr repräsentative Studien über die Straferwartungen der Allgemeinheit, um sie mit dem derzeitigen Strafniveau abzugleichen.

Das bedeutet nicht, dass man jedem Ruf nach härterer Strafe in einschlägigen Online-Foren nachgeben müsste, solange der Rechtsfrieden durch den status quo nicht ernsthaft gefährdet erscheint. Zeichnet sich aber umgekehrt ab, dass sich die Bevölkerung in bestimmten Bereichen mit moderaten Strafen zufriedengibt, etwa, weil der Täter Wiedergutmachung geleistet hat, dann gibt es keinen vernünftigen Grund, härter zu bestrafen. Solche empirischen Erkenntnisse sollten nach meiner Vorstellung auch in (unverbindliche!) Strafmaßempfehlungen einer Expertenkommission einfließen, zusammen mit statistischen Daten zu den bisher üblichen Strafmaßen. Das wäre im Vergleich zur lokalen Überlieferung eine transparentere und vor allem bundesweit einheitliche Grundlage für die Strafzumessung, ohne die nötigen richterlichen Spielräume zu sehr einzuschränken.

Leider hat dieser Vorschlag auf dem Deutschen Juristentag Ende September keine Mehrheit bekommen. Befürwortet wurde immerhin die von mir ebenfalls ins Spiel gebrachte Einführung einer bundesweiten Strafzumessungsdatenbank, die den Richtern vor Augen führen würde, wie andere Gerichte ähnliche Fälle in der Vergangenheit sanktioniert haben. Schon das wäre ein (wenn auch kleiner) Schritt in die richtige Richtung, um den teilweise eklatanten Strafmaßunterschieden entgegenzuwirken und damit etwas mehr Strafgerechtigkeit herzustellen.