Forum

Vom Nischenprodukt zur Weltmarke

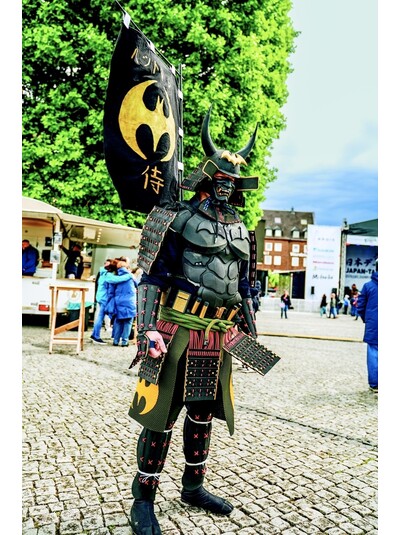

Trotz schlechten Wetters zog der Japantag in Düsseldorf gut 380.000 Besucher an. Viele kamen als ihre Manga- und Anime-Helden. Über den Siegeszug der japanischen Populärkultur

Eine Kleinstadt in Franken, 1995. Meine Schwester und ich versuchen das Beste aus den drei Programmen herauszuholen, die unser Fernseher hat. Dabei begegnet uns eine Heldin, die im Alltag tollpatschig ist, aber durch die „Macht der Mondnebel“ ungeahnte Kräfte erhält: Sailor Moon. Die Serie, in der fünf „Mädchenkriegerinnen“ gegen dunkle Mächte kämpfen, wirkt auf uns irgendwie vertraut, aber zugleich neu und aufregend. Wir werden zu Fans.

Fan von Anime, japanischen Zeichentrickserien oder -filmen zu sein, das heißt damals: auf die Jagd gehen. Wir bestellen Videokassetten von Serien, die wir nicht kennen, von Listen kleiner Ein-Mann-Vertriebe. Schlechte Untertitel und hohe Preise nehmen wir in Kauf. Im Italien-Urlaub kaufen wir Sailor-Moon-Puppen und Manga auf Italienisch. Doch es wird bald einfacher: 1997 erscheint mit Dragon Ball der erste Manga auf Deutsch, und das Privatfernsehen baut Ende der 1990er Jahre sein Anime-Angebot deutlich aus.

Auf den zweiten Blick wird klar: So neu war das alles gar nicht. Schon seit den 1970er Jahren wuchsen Kinder in Deutschland mit Unterhaltung aus Japan auf. Wickie, Biene Maja, Heidi und Captain Future – sie alle hatten in japanischen Zeichentrick-Studios das Licht der Welt erblickt, zum Teil sogar im Auftrag von ZDF und ORF. Als „japanisch“ wahrgenommen wurden diese Heldenfiguren aber nicht. Der „kulturelle Geruch“, wie es der Kulturwissenschaftler Kōichi Iwabuchi nennt, kommt erst mit Produktionen wie Sailor Moon. Die Hauptfigur bewegt sich in einer Welt voll japanischer Schriftzeichen, isst Onigiri (Reisbällchen) und trägt Schuluniform. Die Begeisterung für Anime und Manga – und damit für Popkultur aus Japan – ist geweckt.

Japan entdeckt seine „Coolness“

Gleichzeitig werden die 1990er Jahre in Japan als „verlorene Dekade“ in die Geschichte eingehen. Eine Spekulationsblase, in der Immobilien überbewertet wurden, stürzt die Wirtschaft in eine tiefe Krise. Als Folge verlieren viele ihren Job, Gehälter sinken, und Leiharbeit nimmt zu. Die Stimmung ist gedrückt. Zudem erschüttert im Jahr 1995 das Giftgas-Attentat einer Weltuntergangssekte mit 13 Toten und über 6000 Verletzten die Gesellschaft. Da kommt die wachsende internationale Begeisterung für japanische Popkultur sehr gelegen.

Der amerikanische Journalist Douglas McGray schreibt 2002 einen Artikel über seine Erlebnisse in Tokyo mit Pokémon, Hightech-Produkten, Hello Kitty und Sumo-Ringern. Dieser Artikel bringt ein wichtiges Buzzword hervor: „Cool Japan“. Die japanische Regierung greift den Begriff als attraktives, wenn auch sehr vages Konzept auf. Kurz gesagt: Was japanisch ist, ist ab jetzt cool. Anime und Videospiele ebenso wie Kampfsport und Kimono. McGray stellt auch fest: Die japanische Popkultur sei zwar „cool“, aber ohne Botschaft. Dennoch, oder gerade deswegen, wurde sie so beliebt in aller Welt.

Die Politik spielt dabei gerne mit und wirbt für Japan als kreative und innovative Nation wie auch als Urlaubsziel. Unvergesslich: Der Auftritt von Premierminister Shinzo Abe 2016 mit Super-Mario-Mütze in Rio bei den Olympischen Spielen – als Vorbote der Spiele in Tokyo. Diese konnten wegen der Pandemie schließlich erst 2021 stattfinden, ein Jahr später als geplant und mit stark begrenztem Publikum.

Auf Dauer angekommen

Düsseldorf, 2025. An einem Wochenende flaniere ich auf der Immermannstraße und treffe Jugendliche in Cosplay – also in Kleidung, die der von Anime-Figuren nachempfunden ist. Im Umfeld der Straße, dem Japan-Viertel, gibt es mindestens fünf Läden, in denen ich Manga und passendes Merchandise kaufen kann. Wenn ich Lust habe, kann ich beim Manga-Lesen japanischen Matcha-Kuchen essen oder eine Nudelsuppe (Rāmen) schlürfen.

Im Juni hat die Dokomi, Deutschlands größte Messe für japanische Popkultur, wieder über 180.000 Fans nach Düsseldorf gelockt. Was 2009 als kleine Veranstaltung in einer Schule begann, ist mittlerweile ein Wirtschaftsunternehmen. Auch auf dem deutschen Buchmarkt zeigt sich: Pop aus Japan ist heute alles andere als ein Nischenprodukt. Der Umsatz mit Manga lag 2023 bei über 100 Millionen Euro. Dass die MangaVerkäufe weiter zunehmen, liegt auch an der Popularität von Anime-Serien, die über Streaming-Plattformen wie Netflix nun jederzeit verfügbar sind.

Pop aus Japan ist inzwischen transkulturell: Es gibt viele deutsche Manga-Künstlerinnen und -Künstler, und Stilmittel der japanischen Popkultur gehören zum Repertoire der internationalen Medienproduktion.

Popkultur vor Ort erleben

Fans konsumieren Popkultur nicht nur über Medien und Merchandise, sondern auch über Reiseziele. Dafür steht der Pseudo-Anglizismus „Contents Tourism“, der sich seit 2005 als Schlagwort neben „Cool Japan“ verbreitet. Ein Beispiel ist die Kleinstadt Sakaiminato in Zentraljapan, die Heimat des Manga-Zeichners Shigeru Mizuki. Er schuf in den 1960ern mit dem Dämonenjungen Kitarō eine Figur, die in Japan bis heute bei Jung und Alt bekannt ist. Die Kleinstadt errichtete mithilfe von Spenden und staatlichen Fördergeldern eine „Monster-Straße“, an der heute 178 Kreaturen aus Mizukis Manga – in Bronze – auf Reisende warten. Für das ansonsten eher unbekannte Sakaiminato brachte diese Attraktion einen stetigen Touristenstrom: 2024 kamen über zwei Millionen Menschen, um in Mizukis Welt einzutauchen.

Ähnliche Orte für Contents Tourism gibt es in ganz Japan. Eine Karte der japanischen Fremdenverkehrszentrale (JNTO) zeigt 152 potenzielle Ziele: Vom Hikarigaoka-Park in Tokyo, in dem einige Szenen der Anime-Serie Digimon spielen, bis hin zum Attack-onTitan-Museum in der Kleinstadt Hita in Westjapan.

Die japanische Regierung will bis 2030 jährlich mehr als 60 Millionen Touristinnen und Touristen ins Land locken: ein ambitioniertes Ziel, für das auch die Popkultur eine Schlüsselrolle spielen wird.

Elisabeth Scherer ist Japanologin mit kultur- und medienwissenschaftlichem Schwerpunkt und arbeitet im Bereich Hochschuldidaktik an der HeinrichHeine-Universität Düsseldorf.

© HHU Medienlabor

Timo Thelen unterrichtet Deutsche Sprache und Japanische Kultur an der Fakultät für Internationale Studien der Universität Kanazawa in Zentraljapan.

© Privat