Titelthema

Der Ewigkeit ganz nah

Sich tätowieren zu lassen, beschwört den Tod als Schicksal des Einzelnen herauf. Über das Surfen und Tätowieren in der Südsee

Cooks Reisen in die Südsee waren eine europaweite Sensation – sie wurden durch Zeitungen, Reiseberichte und Bildreproduktionen überall diskutiert. Die Tätowierung erschien in diesen Medien als eine Neuigkeit von den polynesischen Inseln, eine prägende Sitte der Bewohner von Tahiti. Da sich Teile von James Cooks Mannschaft dort tätowieren ließen, verband sich der Hautstich mit dem Südseemythos der paradiesischen Inseln. Aus diesem Transfer entstand das Wort der „Tätowierung“, eine Transkription des polynesischen „ta-tau“ („wiederholt schlagen“). Aber die Tätowierung war in Europa keineswegs neu; sie hatte nur einen neuen legendären Status und Namen erlangt. Die Seemannstätowierungen entwickelten sich ohne Vorbilder aus der Südsee weiter.

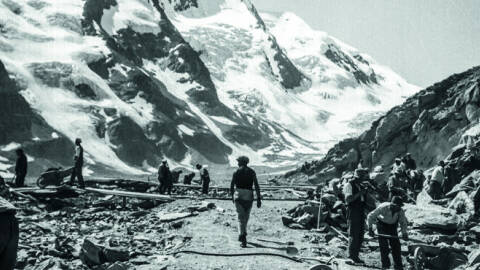

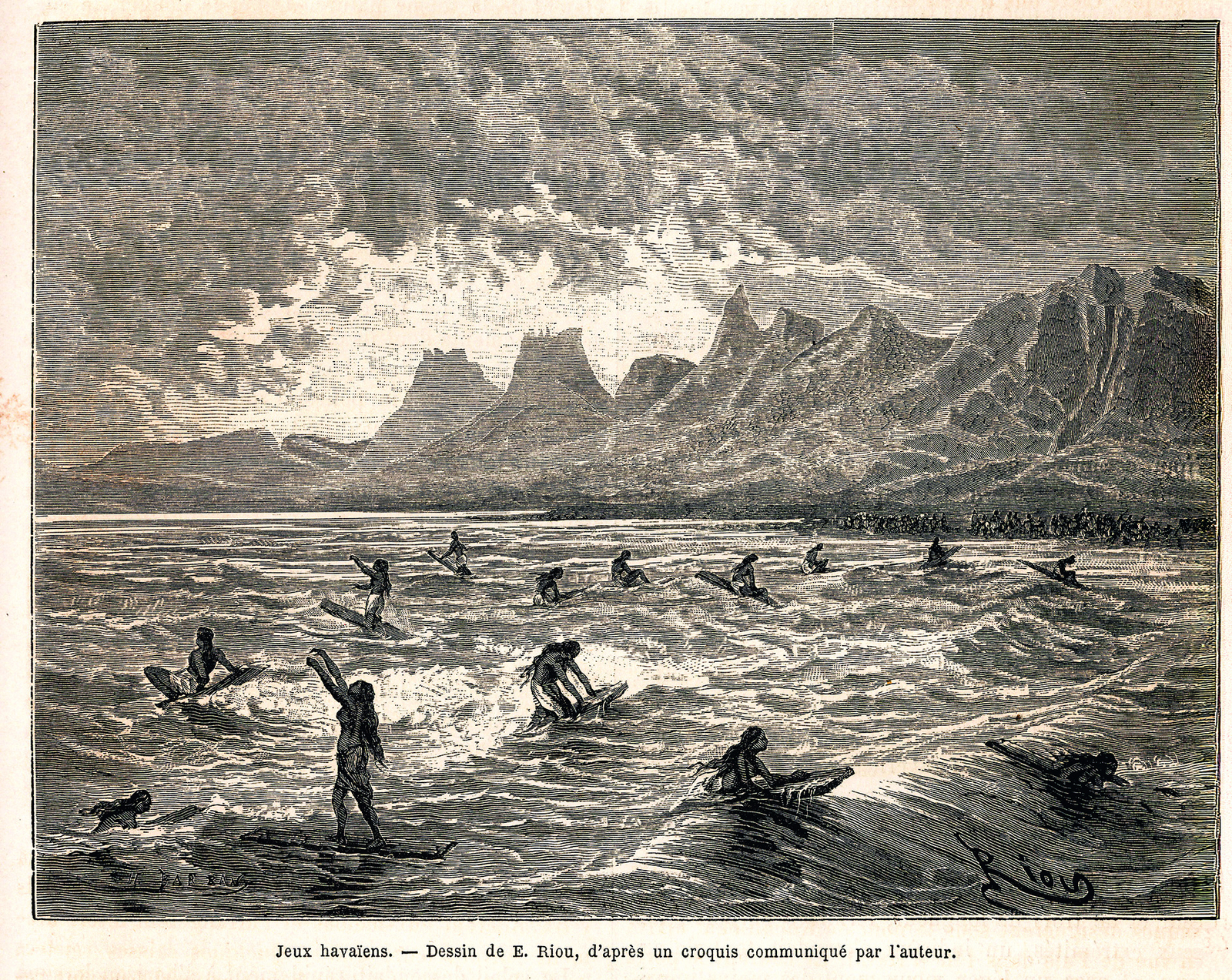

Die Ausbreitung des Surfens verlief nahezu umgekehrt. In diesem Fall ist es tatsächlich eine polynesische Sitte und Körpertechnik gewesen, die vor Ort erlernt werden musste, und kaum jemand scheint das Surfen heute auf diese Herkunft zu beziehen. Als wäre das Surfen eine westliche Erfindung. Dabei kann man die historische Route leicht nachlesen: Das todesmutige Surfen durch die Tunnel der Brandung in Felsennähe gehörte zu den Phänomenen, die in den Bordbüchern der Reisen Cooks mit ausführlichem Befremden geschildert wurden. Polynesier waren die Meister des Surfens, und sie waren die Einzigen, die surfen konnten. Mehr als 100 Jahre lang schien es, als könnten Europäer und ihre Abkömmlinge die entsprechenden Körperhaltungen nicht beherrschen; es schien sogar so, als bräuchte man dafür die wohlgeformten Wellen von Honolulu. Missionare bekämpften Surfen und Tätowieren als heidnische Unsitten. Beide würden bald das Zeitliche segnen. Dann aber sprang der Funke über, und zwar auf Hawaii, also in einer polynesischen Kolonie der USA. Die amerikanischen „Beach Boys of Waikiki“ übernahmen die alte Sitte der Polynesier. 1905 die Party auf Hawaii, 1906 die Landung in Kalifornien. Von den „Beach Boys of Waikiki“ zu den Beach Boys.

oder sitzend auf dem Brett von den Wellenkämmen zurück zum Strand

bringen lassen. Stich nach einer Zeichnung von Emile Bayard

Foto: picture alliance/Selva/opale.photo

Auch die Polynesier erzählten Geschichten vom Ursprung des Tätowierens und des Surfens, und auf den Marquesas-Inseln fallen beide zusammen. Die Geschichte handelt von Kulturtransfers und Appropriation, der Liebe zum Surfen und von einem untröstlichen Verlust. Im Mittelpunkt des Ursprungsmythos der Tätowierung auf den Marquesas-Inseln stehen ein Mann und eine Frau, die aus Heiraten zwischen sterblichen Menschen und unsterblichen Göttern hervorgegangen sind, sterbliche Halbgötter. Sie heißen Kena – der Mann, und Tefio – seine Cousine und Ehefrau. Die Ehe von Kena und Tefio gerät in eine Krise. Kena kann nicht aufhören zu surfen, er ist geradezu süchtig nach dem Ritt auf seinem Surfbrett. Nachdem er zehn Tage ununterbrochen gesurft hat, ist sein Körper mit fauligem, übel riechendem Seemoos überzogen. Tefio verlässt ihn und heiratet einen anderen. Kurz darauf hört Kena, dass zwei Söhne eines benachbarten Häuptlings tätowiert werden sollen. Durch einen Zauber gelingt es ihm, die Zeremonie für sich selbst zu usurpieren und dafür zu sorgen, dass er als Erster mit den besten Tätowierungsmustern bedacht wird – obwohl er nur als Zuschauer eingeladen war.

Neuseeland. Typisch für die besondere Tätowierungs-

methode der Maori sind die entstandenen Rillen in der Haut

Foto: picture alliance/Design Pics/Ken Welsh

Danach kehrt Kena zu seiner Mutter in die Unterwasserwelt zurück, Blitze schießen aus seinen tätowierten Achselhöhlen. Seine Mutter warnt ihn, das lieber sein zu lassen: „Deine Frau würde vor Angst sterben.“ Kena besucht das Fest, auf dem die Frischtätowierten ihre Tattoos zeigen, und auch seine Ex-Frau Tefio ist mit ihrem neuen Ehemann dort zu Besuch. Kena und Tefio verlieben sich erneut und bereiten ihre gemeinsame Flucht vor. Sie kommunizieren mithilfe des Kanals zwischen zwei Süßwasser-Whirlpools: Kena lässt einen Blumenkranz in den Strom fallen, und Tefio kann ihn auffangen. Bald darauf treffen sich beide zum Stelldichein. Sie beginnen, sich in Liebe zu vereinen, aber sie werden gestört und müssen fliehen. Das passiert wieder und immer wieder, sie können einfach nicht mehr zusammenkommen. Schließlich erreichen sie eine Grotte hoch in den Bergen. Tefio wird krank und singt ein ergreifendes Klagelied, voller Sehnsucht nach einer in der Morgendämmerung duftenden Südsee-Landschaft, in die der Krieg einbricht, der alles verwüstet. Eine Mordaktion steht ihr vor Augen, Freunde und Verwandte werden verschleppt. Das Ende des Liedes lautet: „Schau, Kena, du mein Gatte und Held. Aufrecht gehen wir ins fremde Land, weg schleppen sie, weg schleppen sie unsere Pracht.“ Nach dieser Arie stirbt Tefio an Menstruationsbeschwerden. Kena trauert.

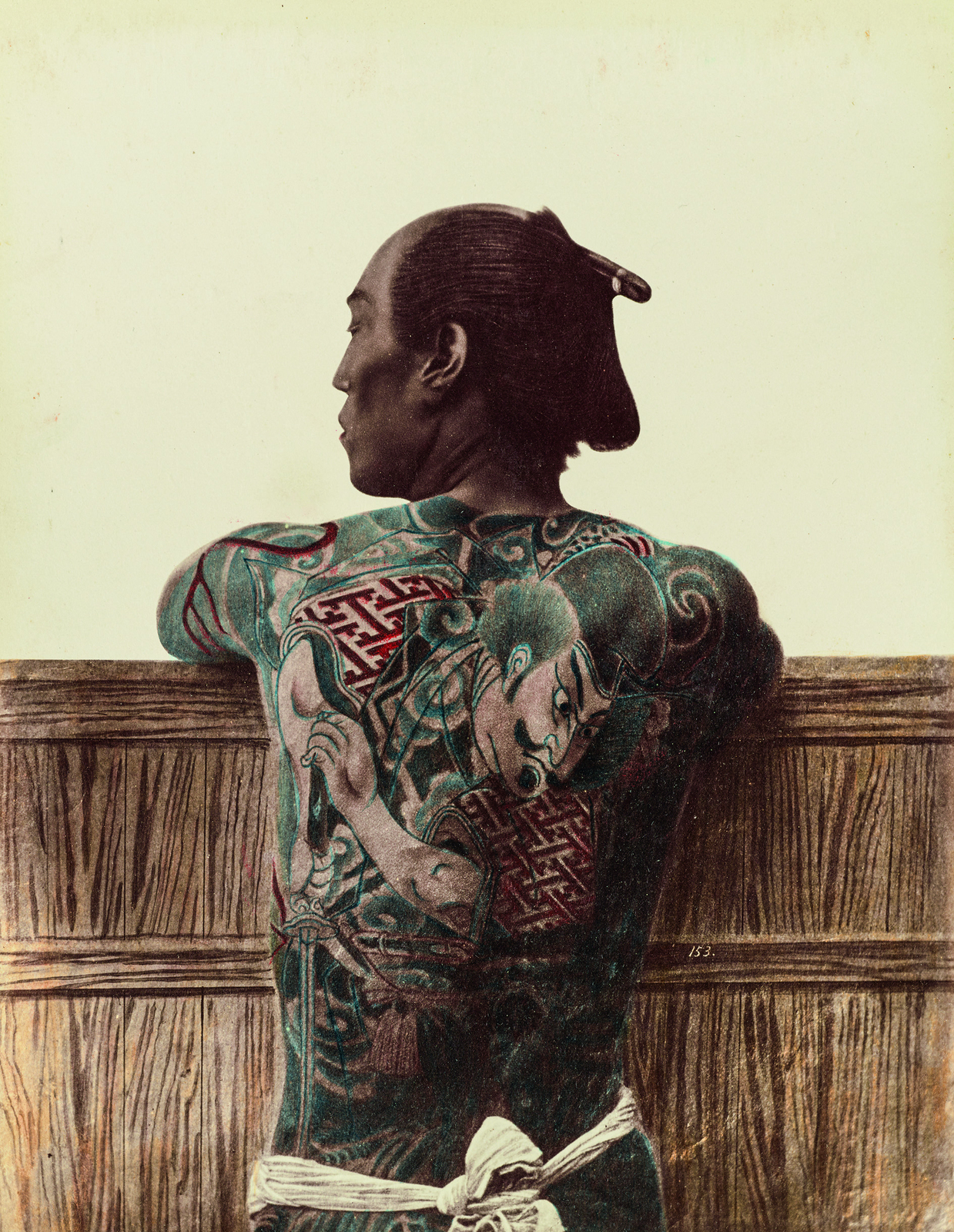

Kimbei oder auf den Österreicher Baron Raimund von

Stillfried, der 1883 von Japan nach Wien zurückkehrte

Foto: The J. Paul Getty Museum LA/Wikimedia Common

Später kehrt er nach vielen Abenteuern in die Unterwasserwelt zurück, die Heimat seiner Mutter. Er vollführt eine letzte Heldentat am Herrn der Unterwelt, Tefios Vater, und bricht ihm die Zähne, sodass dieser keine Menschen mehr fressen kann. Aber dann wird er vom Anblick sirenenhafter Kakerlaken-Frauen in der Unterwelt verführt, steigt den Frauen hinterher, gerät immer tiefer hinab in die Meeresschluchten und fällt in eine tiefe Unterwasserhöhle, in der er stirbt.

Die „Tribal“-Muster der Tattoo-Shops verbreiten die Vorlagen des deutschen Ethnologen Karl von den Steinen heute in der ganzen Welt. Das „Bad von Kena und Tefio“, das Tätowierungsmuster „vai o Kena“/„vai o Tefio“ ist mittlerweile wieder auf den Marquesas angekommen, wird aber auch auf anderen polynesischen Inseln verbreitet: zurück aus dem Archiv auf die Haut. Ich werde den Mythos von Kena und Tefio nicht weiter kommentieren, denn seine Untröstlichkeit spricht für sich und lässt europäische Varianten des Liebestods als eitlen Wahn erscheinen. Aber diese Untröstlichkeit verlangt eine Einschätzung, die auch uns und den aktuellen Tätowierungsboom betrifft. Kena und Tefio sind sterbliche Halbgötter, und ihre Geschichte zeigt, dass sie trotz ihrer göttlichen Erotik und gewalttätigen Potenz – Kena ist ein Verführer, dessen erotischen Eroberungen große Teile der Erzählung gewidmet sind – auf die schiefe Bahn geraten und an ihrer Sterblichkeit zugrunde gehen müssen. Sie sind ihren Gelüsten ausgeliefert, denen sie nachgeben und nicht gewachsen sind.

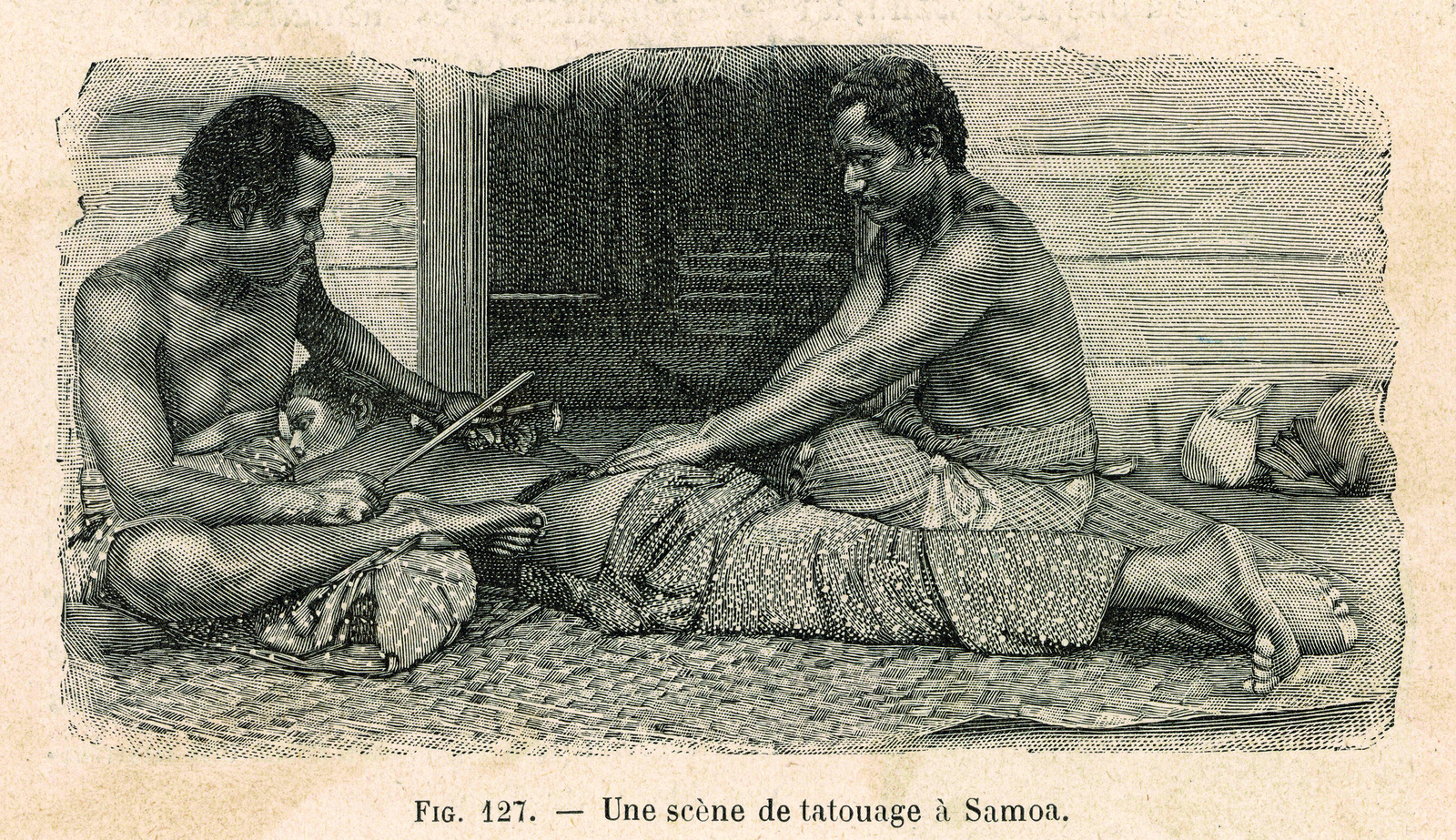

Er schafft etwa 40 Quadratzentimeter in einer einstündigen Sitzung, die in regelmäßigen

Abständen fortgesetzt wird, bis die Arbeit abgeschlossen ist

/ Foto: picture-alliance/Mary Evans Picture Library

Eine echte marquesanische Göttin – Hina, die Unsterbliche – regeneriert sich durch Surfen: Sobald sie Zeichen des Alterns an sich bemerkt – das erste graue Haar, die ersten Falten –, fährt sie mit dem Surfbrett hinaus in die Wellen, dorthin, wo die anbrandenden und zurückflutenden Wellen aufeinandertreffen, sie wartet auf die siebte Welle und lässt sich von ihr tunneln und an den Strand werfen, wo sie als ein amorphes Bündel liegen bleibt, das in der Sonne trocknet – um als verführerisches junges Mädchen wieder aufzustehen. Zwar spricht sie die Einladung an ihre menschlichen Verehrer aus, es ihr gleichzutun und wie sie in den Besitz des Geheimnisses der ewigen Jugend zu gelangen, aber die Surfkunst der Eingeladenen reicht für diese Verwandlung nicht aus, weder die der Menschen noch die des Halbgottes Kena, der seiner Frau ein Graus wurde, weil sein Geschlechtsorgan mit fauligem, übel riechendem Seemoos überzogen war.

Sich tätowieren zu lassen, beschwört den Tod als Schicksal des Einzelnen herauf. Seine Kontingenz, sein vergebliches Aufbegehren. Das gilt für die beiden Tätowierungstraditionen, die vom Westen adoptiert worden sind: die japanische und die polynesische. Es gilt auch für die westliche Tätowierungstradition selbst. Alle drei bilden im weltweiten Vergleich eine Ausnahme. Anderswo lässt man sich tätowieren, um den Ahnen ähnlicher zu werden und den Tod zu überwinden. Nicht in der Südsee. Um auf den Marquesas eine Wiedergeburt zu ermöglichen, mussten Verwandte einem toten Angehörigen in mühevoller Kleinarbeit alle tätowierten Hautpartien vom Leib schälen. Und die obersten Priester und ihre Götter, etwa die verführerische Surfergöttin Hina, blieben wie überall in Polynesien vor allem eins: untätowiert.

Buchtipp: Erhard Schüttpelz, Surfen & Tätowieren: Ein Lesebuch,

Wehrhahn Verlag 2025, 268 Seiten, 20 Euro

Weitere Artikel des Autors