Titelthema

Die Ära des Essens

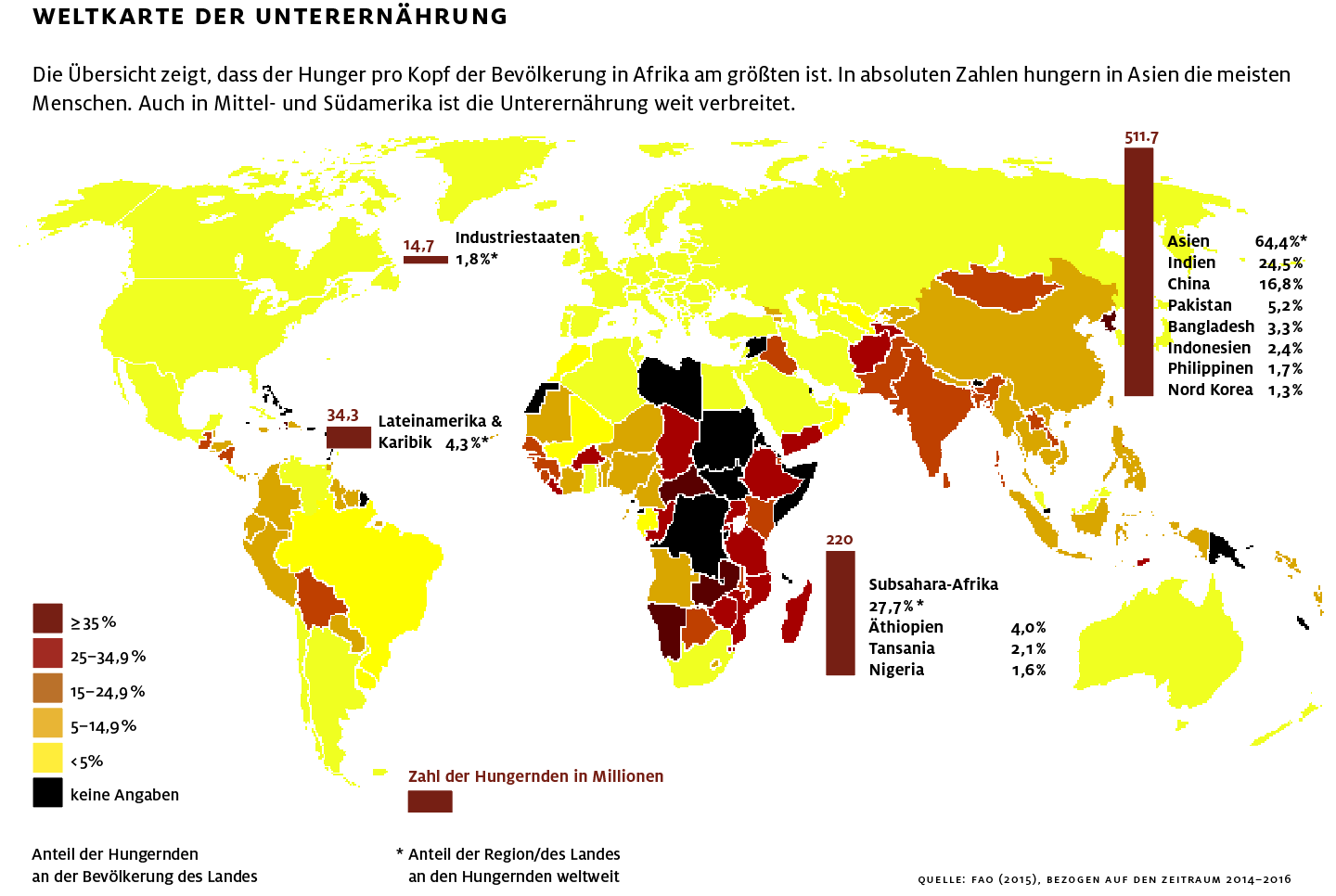

In unserer modernen Welt ist das Essen zum alltäglichen Kultgegenstand geworden. Dennoch haben 800 Millionen Menschen zu wenig davon. Wie kann das sein? Und wie können wir damit leben?

Bei jenem Mal schien es, dass ich etwas verstanden hatte: Es war an jenem Nachmittag, als Amena mir ihr Geheimnis erzählte. Amena arbeitete zehn bis zwölf Stunden pro Tag und alle Tage in einer Textilwerkstatt von Daca, der Hauptstadt von Bangladesch, dennoch konnte sie ihren drei Kindern nicht immer zu Essen geben. Immer wenn sie nichts geben konnte, machte sie wieder das gleiche Schauspiel: Sie entfachte Feuer und kochte Wasser und warf etwas hinein, einen Stein, einen Zweig. Während sie in ihrem Kochtopf umrührte, sagte sie ihren Kindern, dass sie eine Weile schlafen gehen sollten und sie dann geweckt würden, wenn sie fertig wäre. Die Kinder, sagte mir Amena, waren dann ruhiger und schliefen bis zum nächsten Morgen.

Der Hype ums Essen

Es sind verrückte Zeiten. Wir wissen nicht genau, was wir wollen; die Welt erscheint uns bedrohlich. Wir fürchten uns vor der Zukunft, und wir haben wenig Grund, uns Illusionen hinzugeben. Außer natürlich jenen permanenten Fortschritten der Technik, die uns zugleich erschrecken. Andererseits verspricht man uns, dass wir bald 150 Jahre leben werden, was die Illusion verstärkt, dass die Dinge nirgends und überall passieren, und dass wir länger und weiter entfernt von unseren eigenen Körpern leben können. Und um uns zu trösten haben wir den Fußball, die Fernsehserien – und das Essen.

Wir leben in einer Ära des Essens. Niemals zuvor hat das Essen diesen Stellenwert im Leben der Menschen eingenommen; nie zuvor haben so viele Menschen so viel über Essen geredet; niemals zuvor hat das Geschäft mit dem Essen so viel Geld generiert. Es gab nie zuvor so viel Essen wie heutzutage. Vor allem gab es niemals zuvor so viel Essen, dass nicht gegessen werden konnte. Ich erwähne dies nicht nur wegen der riesigen Verschwendung unserer Gesellschaften, wo mehr als ein Drittel der Lebensmittel im Müll endet; ich sage dies vor allem wegen dieses neuen, Show-artigen Charakters, den das Essen inzwischen vielerorts bekommen hat.

Es ist faszinierend zu sehen, wie das Essen, diese tägliche, sich wiederholende Übung, mit der wir unseren Körper mit Freude und Energie versorgen, zu etwas geworden ist, das nicht nur gegessen, sondern auch gelesen, angeschaut, gehört, aufgeschrieben, sich vorgestellt und erinnert wird. Das Essen, das Materiellste, das Intimste unseres Lebens ist zu einem Spektakel geworden. Es ist ein Symptom: Wir verbringen Stunden damit, von weitem anzuschauen, was wir davor angegriffen, gerochen und geschluckt haben. Vielleicht war es die notwendige Transformation, um die Gastronomie zu einer Kunst des Augenblicks werden zu lassen. Es ist nicht schwierig: Es ist nicht teuer, es benötigt keine Erziehung, wir glauben es zu verstehen und sogar zu genießen.

Jedenfalls ist es neu: Das Essen war immer wichtig, aber im Allgemeinen war wichtig, das wir etwas aßen. Heute ist das anders. Es scheint fast so, als ob wir hemmungslosen Einwohner der reichsten Länder die Beziehung zum Essen so reproduzieren wollen, wie sie auch die Hungernden in den ärmsten Ländern haben: eine Beziehung, in der das Wesentliche ist, es nicht zu essen.

Essen hat auch etwas mit Identität und Heimat zu tun. Woraus besteht die Heimat denn? Aus einer Sprache, Farben, einem Schrei – „Tor“? Wenn es nicht viel gibt, womit man sich rühmen kann, womit man eine Nation darstellen kann, dann kann das Essen diese Funktion erfüllen: länderspezifische Merkmale definieren, einen simplen Stolz auf die Heimat generieren. Und eine Idee der Klasse, des illusorischen sozialen Aufstiegs: fähig zu sein zu probieren, das zu essen – wenngleich auch ohne Geschmack –, was nur die Wohlhabendsten essen, dich eingeschlossen.

Der größte Wandel der Geschichte

Zum Thema Essen gehört auch die Idee des Bewahrens: Die Rückkehr zur „biologischen“ Landwirtschaft, zum traditionellen Essen bietet das Privileg, dieser Lawine der Industrie auszuweichen, die billiges Essen produziert. Doch essen „wie früher“ heißt essen wie in jenen Zeiten, in denen so viele Menschen so wenig aßen, weil jene Formen der traditionellen Herstellung leider weniger herstellten als die aktuelle – und dies bezahlt man noch umso teurer.

Die Veränderung der landwirtschaftlichen Techniken führte zum größten Wandel der Geschichte, doch die Geschichte scheint dies nicht oder kaum zu bemerken: Seit drei bis vier Jahrzehnten ist die Menschheit erstmals in der Lage, alle Bewohner dieses Planeten zu ernähren. Was jedoch nicht bedeutet, dass sie es auch tut: Vielmehr dienen diese Techniken vor allem der Profitmaximierung einiger weniger. Und so kommt es, dass in unseren Tagen die Welt zwar zwölf Milliarden Bewohner ernähren könnte, es faktisch aber – obwohl wir nur 7,4 Milliarden sind – noch immer rund als 800 Millionen Menschen gibt, die nicht ausreichend zu essen haben. Jedes Jahr, so der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki Moon, verhungern noch immer neun Millionen Menschen. Neun Millionen pro Jahr – das sind 25.000 Menschen pro Tag und mehr als tausend in jeder Stunde, die vergeht. Und jeder Mensch allein ist schon zu viel.

Die Kunst des Wegsehens

Zynisch betrachtet ist es unser Vorteil, dass es immer die anderen betrifft: Bei den Hungrigen handelt es sich nie um deinen Cousin oder Nachbarn. Deshalb funktioniert der Trick so gut, der den gesamten Mechanismus zusammenhält: Dich zu überzeugen, dass die Art, wie wir essen, unsere Lebensweise in der Ära des Essens, in keiner Weise damit in Verbindung steht, dass die anderen nichts zu essen haben.Dich zu überzeugen, dass der hundertmillionenfache Hunger nicht das Produkt eines Produktions- und Vermarktungssystems der Lebensmittel ist, das auf die reichen Märkte abzielt – und zugleich die Armen aushungert. Und ein Produktionssystem, das darauf ausgerichtet ist, den Profit der Besitzer zu maximalisieren – und nicht jedem das zu geben, was er benötigt. Der Hunger hat viele Ursachen, aber die Armut ist keine davon. Die Armut ist der Rahmen; die Hauptursache des Hungers ist der Reichtum einiger weniger. Wir.

Damit wir uns verstehen, ein schematisches Beispiel: Wir wissen, dass für die Erzeugung eines Tierproteins zehn Pflanzenproteine benötigt werden. Wenn jemand zehn Kilo Getreide erntet, kann er dies zehn Menschen verkaufen, die jeder ein Kilo essen würden. Oder er verkauft sein Getreide an einen Viehzüchter, der es an seine Kuh verfüttert und später damit ein Kilo Fleisch erzielt, das für ein oder zwei Menschen reicht, die es bezahlen können. Auf diese Weise – mit einer höheren Komplexität, auf einer anderen Skala – konzentriert sich der Reichtum der Lebensmittel.

Es sind vor allem die großen Subventionen, die dazu führen, dass die Hersteller der reichen Länder so billig verkaufen können, sodass die Hersteller der armen Länder nicht mithalten können und selbst in ihren Heimatmärkten zugrunde gehen. Und die großen Genossenschaften, die mit den Preisen der Nahrungsmittelrohstoffe spekulieren, was bei einem Preisanstieg dazu führt, dass Millionen ihr Brot und ihren Reis nicht mehr bezahlen können. Große Mengen Agrarland in Afrika, Asien und Lateinamerika sind inzwischen nur noch für den Anbau von Lebensmitteln bestimmt, die in unseren Supermärkten verkauft werden und nicht in den Läden vor Ort.

Und dann die knebelnde Wirkung des Hungers: Millionen Menschen arbeiten zu billigsten Löhnen, weil ihre einzige Alternative ist, noch mehr Hunger zu erleiden. Menschen wie die eingangs erwähnte Amena stellen all diese wunderschönen, ach so billigen Hemden her, die wir so gerne kaufen. All das ist uns nicht wichtig: Warum sollte es uns auch wichtig sein? Schließlich ist es nicht unser Problem.

Ich war so einfältig zu glauben, dass es das wäre, und habe einige Jahre damit verbracht, in einige dieser Orte zu reisen, um die Geschichten einiger dieser Menschen zu erzählen. Ich habe hunderten zugehört, die mir erzählten, wie es ist, so zu leben, dass wir uns das nicht einmal vorstellen können. Und alles, glaube ich, fing an jenem Morgen an, als ich mich mit Aisha vor ihre Hütte unter der Sonne in einem Dorf in Niger setzte.

Es war vor mehr als zehn Jahren: Aisha, 33 Jahre alt, vier Kinder, erzählte mir, dass ihr Essen eine Kugel Hirsemehl ist, die sie stundenlang mit Wasser knetete, und dann eventuell noch ein Blatt vom Affenbrotbaum, um dem Ganzen Geschmack zu verleihen. Dann fragte ich – ehrwürdiger Vertreter der Ära des Essens und seiner Geschmäcker – sie besorgt, ob sie immer das gleiche essen würde. Und sie sagte mir, nun ja, immer wenn es ihr möglich ist. Ich fühlte mich wie ein Idiot.

Die einfachsten Dinge

Und nach einer Weile, um meiner Dummheit noch Nachdruck zu verleihen, ist es mir noch in den Sinn gekommen sie zu fragen, was sie sich wünschte, wenn ihr ein Zauberer einen Wunsch gewährte. Ihre Antwort – eine Kuh. Mit einer Kuh könnte sie zu ihrer Hirsemehlkugel Milch hinzugeben und ihren Kindern etwas mehr zu essen bieten; und wenn dann noch etwas übrig bliebe, sogar Krapfen backen und auf dem Dorfplatz verkaufen.

Es schien so bescheiden. Ich fragte sie, ob sie sich nicht noch etwas anderes wünschen würde, das der Zauberer ihr geben könnte. Dann fragte sie mich, ob wirklich jeder Wunsch erlaubt sei, und ich stimmte zu, schließlich sei es ja nur – leider – ein Spiel. Da sagte sie flüsternd zu mir, dass sie sich zwei Kühe wünschen würde. Nun rutschte mir das Herz in die Hose, und ich dachte, wie schrecklich die Armut ist, wenn sie dich sogar daran hindert, dir nur etwas ganz Unmittelbares zu wünschen. Dies hat mich dermaßen betrübt und geärgert und ich entschloss mich – ja, ich glaube, es war in diesem Moment –, ein Buch über den Hunger zu schreiben.

Und ich habe es geschrieben, und ich habe unzählige Male die Geschichte von Aisha erzählt. Und ich habe Jahre gebraucht, um zu entdecken, dass wir alle Aishas sind: dass wir nicht einmal fähig sind, uns etwas ernsthaft zu wünschen, abgesehen von den zwei Kühen: Eine Welt ohne Hungernde beispielsweise; eine Welt, in der wir uns nicht schämen würden zu leben. Eine Welt, in der die Ära des Essens endlich bedeuten würde, dass alle Essen haben, um jeden Tag zu essen.