Titelthema

Fesselnde Faszination

Die deutsch-japanischen Beziehungen sind von gegenseitiger Bewunderung geprägt. Die Ursprünge der oft beschworenen Wesensverwandtschaft reichen weit zurück.

Es war, als hätten sich alte Freunde nach langer Zeit wiedergefunden. Am Amtssitz des japanischen Premierministers in Tokio stand der Regierungschef mit dem halben Kabinett Spalier. Sie begrüßten den deutschen Bundeskanzler, der mit sechs Ministern und Ministerinnen angereist war. Man treffe sich, um „voneinander zu lernen und gemeinsam zu handeln“, sagte der Kanzler. Und in einer gemeinsamen Erklärung unterstrichen beide Seiten später ihre hohen Erwartungen: Gemeinsam wolle man sich für eine „regelbasierte multilaterale Ordnung“ einsetzen.

Das war im März vor zwei Jahren, der Kanzler hieß Olaf Scholz. Unter dem Schock des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hielten Deutschland und Japan erstmals gemeinsame Regierungskonsultationen ab. Die deutsche Seite hoffte, davon zu lernen, wie Japan sich gegen wirtschaftliche Abhängigkeiten von Staaten wie China und Russland absichert. In den Jahrzehnten zuvor war der deutsche Blick auf Japan dagegen von höflichem Desinteresse geprägt. Lieber reisten deutsche Kanzler und Kanzlerinnen nach China; die aufstrebende Weltfabrik erschien lukrativer als das alternde Japan.

Japans preussischer Ehrgeiz

Doch neuerdings entdecken die Deutschen wieder ihre Faszination für Japan, eine Nation, in der sie sich oft selbst zu erkennen glaubten. Dabei wurde und wird auch gerne auf Tugenden wie Fleiß, Sauberkeit, Pünktlichkeit verwiesen, die man heute allerdings eher mit Japan verbindet – etwa bei den Zügen, nach denen man in Japan die Uhr stellen kann. Historisch haben die beiden führenden Industrienationen zweifellos eine Menge gemeinsam: Beide starteten im 19. Jahrhundert jeweils die industrielle Aufholjagd mit den westlichen Großmächten, beide zettelten später den Zweiten Weltkrieg an – gemeinsam mit Italien. Nach ihren Niederlagen überraschten sie die Welt dann mit ihren Wirtschaftswundern. Und aktuell stehen sie vor ähnlichen Herausforderungen: Sie sind alternde Volkswirtschaften, die kaum noch wachsen. Und sie müssen sich in einer Welt zurechtfinden, in der sie kaum noch auf ihre westliche Schutzmacht USA vertrauen können.

Verständlich also, dass Berlin und Tokio sich wieder füreinander interessieren. Meist war es jedoch vor allem Japan, das auf Deutschland blickte und es sich zum Vorbild nahm. Denn die Deutschen waren den Japanern bei der Aufholjagd mit dem Westen voraus: Nachdem sich Japan 1853 nach rund 250-jähriger Abschließung der Welt öffnete – unter Androhung militärischer Gewalt durch ein Geschwader amerikanischer Kanonenboote –, musste es befürchten, aufgeteilt zu werden, ähnlich wie das benachbarte China. Doch die Kriegerkaste der Samurai nahm die Herausforderung an. In der Meiji-Restauration 1868 stürzte sie den Shogun, eine Art Militärherrscher, und setzte stattdessen den erst 15-jährigen Kaiser als göttlichen Souverän ein. Unter der Parole „Reiches Land, starke Armee“ einigten die Samurai das bedrohte Land und katapultierten es in die Moderne.

Anders als die Bürokraten-Elite in China, die den westlichen „Barbaren“ mit Hochmut begegnete, eiferten Nippons Krieger dem Westen nach. Dabei fiel ihr Augenmerk vor allem auf Deutschland, das 1871 Frankreich besiegt hatte. Der preußischdeutsche Militärstaat, der durch obrigkeitsstaatliche Reformen den kapitalistischen angelsächsischen Mächten hinterherjagte, erschien als ideale Blaupause für das rückständige Inselland. Im März 1873 reiste eine Delegation japanischer Staatsmänner nach Berlin und holte sich Rat bei Reichskanzler Otto von Bismarck. Er spornte sie an und sagte: „Die Zustände in Ihrem Lande, meine Herren, sind so, wie sie vor Jahren hier in Preußen waren.“ Die Regierung in Tokio holte dann deutsche Berater ins Land, um ganze Bereiche – vom Militärwesen bis zur Medizinwissenschaft – zu modernisieren. Den vorläufigen Höhepunkt erreichte der deutsche Einfluss mit der Verfassung von 1889, bei deren Ausarbeitung die Staatsrechtler Rudolf von Gneist und Lorenz von Stein beratend mitwirkten. Der autoritäre Geist des Dokuments passte zum imperialen Ehrgeiz der „fernöstlichen Preußen“: 1895 besiegten sie China, 1905 versenkten sie die baltische Flotte des russischen Zarenreiches im Japanischen Meer. Getrübt wurden die Beziehungen zwischen den japanischen Schülern und ihren deutschen Lehrmeistern im Ersten Weltkrieg. Auf Seiten der Westmächte erklärte Japan dem Deutschen Reich den Krieg. Im November 1914 eroberte es in China die deutsche Kolonie Kiautschou mit der Stadt Tsingtau, dem heutigen Qingdao. Im Zuge des Friedens von Versailles übernahm es dann auch die übrigen deutschen Pazifikbesitzungen. Selbst als Gegner wahrten die Japaner indes Respekt für die Deutschen: Die Kriegsgefangenen, die sie nach Japan verbrachten, behandelten sie vergleichsweise milde. Und dass einige Lagerinsassen damals Beethovens Neunte aufführten, zum allerersten Mal in Japan, wird dort heute gerne als Symbol der deutsch-japanischen Freundschaft beschworen.

Gemeinsam in den Untergang

Nach dem Krieg sahen sich indes beide Nationen jeweils gedemütigt: Das besiegte Deutschland schmachtete unter dem Diktat von Versailles. Japan scheiterte mit dem Vorstoß, das Prinzip der Rassengleichheit im Friedensvertrag zu verankern. Auch bei seiner Expansion in China und dem übrigen Asien sah es sich behindert, insbesondere von den USA, die auf eine Politik der „offenen Tür“ bestanden. In Japan selbst brachen zudem tiefe Widersprüche hervor, welche die überhastete Modernisierung in der agrarisch geprägten Gesellschaft gerissen hatte. Die Weltwirtschaftskrise 1929 fachte die Misere zusätzlich an. Um ihre Folgen zu bekämpfen, blickten die Strategen in Tokio erneut nach Deutschland, wo ab 1933 die Nationalsozialisten staatliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vorantrieben und die Rüstung ankurbelten.

Das faschistische Deutschland und das militaristisch aufgeheizte Japan schlugen somit jenen verhängnisvollen Weg ein, der sie in den Zweiten Weltkrieg führen sollte. 1936 schlossen sie den Antikominternpakt, das faschistische Italien trat ihm ein Jahr später bei. 1940 folgte der Dreimächtebund, der die sogenannte Achse Berlin–Rom–Tokio besiegelte. Auch auf kulturellem Gebiet betonte man angebliche Wesensverwandtschaften zwischen dem Nationalsozialismus und dem japanischen Kriegerethos. Eine gemeinsame Crew beider Länder drehte in Japan einen Spielfilm, der unter dem Titel Die Tochter des Samurai in deutsche Kinos kam.

Berlin und Tokio wollten die Welt damals unter sich aufteilen, entlang des 70. Breitengrades, etwa bei Karatschi im heutigen Pakistan. Nur: Auf eine gemeinsame Strategie konnten sie sich nie einigen, auch weil Japan im April 1941 einen Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion geschlossen hatte. Die Achse Berlin– Tokio endete 1945 für beide Völker in der Niederlage und in der Besatzung durch die alliierten Sieger.

Doch die Verlierer meldeten sich schon bald zurück. Fortan eroberten sie die Welt mit wirtschaftlichen Mitteln. Japan entwickelte sich zu einer einzigen Firma, die – viel stärker als Deutschland – auf gesellschaftliche Harmonie und Anpassung setzte. 1968 überholte Japan den einstigen Verbündeten zeitweise als zweitgrößte Volkswirtschaft nach den USA. Doch mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 endeten die Parallelen vorerst: Deutschland schien mit der Wiedervereinigung zu neuer Größe aufzusteigen, Japan rang dagegen mit den Folgen der geplatzten „Blase“, des aufgeheizten Booms der Aktien- und Immobilienmärkte. Dass der jahrzehntelange Abstieg relativ reibungslos vonstatten ging, lässt sich eben auch mit dem inneren Zusammenhalt der Gesellschaft erklären. Heute leidet Japan vor allem unter der Überalterung der Bevölkerung, einer Krise, die ähnlich auch Deutschland erfasst hat. Und diesmal ist es vielleicht eher der einstige Lehrmeister, der von Japan lernen könnte. Und zwar, wie eine Industrienation in Würde altert und sich erstaunlich zäh behauptet.

Tipp:

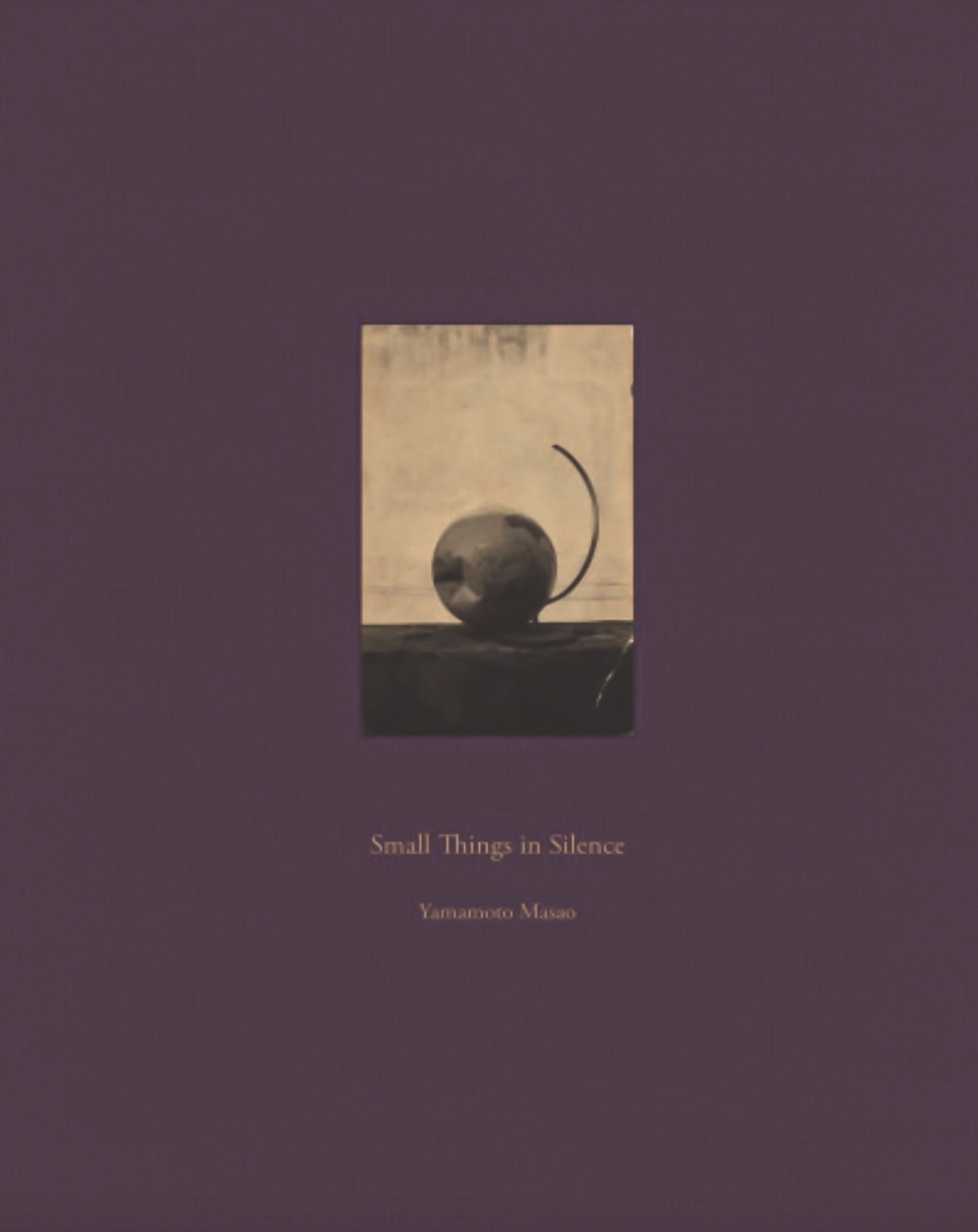

Japan-Bildband 1

Yamamoto Masao

Small Things in Silence

Yamamoto Masao gehört zu den bedeutendsten Fotografen seiner Generation. Seine Fotografien sind tief im Verständnis zenbuddhistischer Philosophie und ästhetischer Praktiken wie Wabi-Sabi verwurzelt und fokussieren sensibel auf Elemente der Natur.

Editorial RM 2024, 130 Seiten, 55 Euro, engl. Ausgabe

Wieland Wagner berichtete lange für den „Spiegel“ aus Asien. Der promovierte Historiker ist Autor der Bücher „Japan. Abstieg in Würde“ (2018) und „Das Erbe des Tennos“ (2023).

Weitere Artikel des Autors