Titelthema

Friktionen überall

Der Riss zwischen Ost und West ist größer als gedacht, das zeigen Buch-Neuerscheinungen zur DDR.

Der 70. Jahrestag des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953, bei dem sich zwischen dem 12. und 21. Juni rund eine Million Menschen in über 700 Städten und Gemeinden der DDR an Protesten gegen die kommunistische Diktatur beteiligten und für Freiheit und Einheit eintraten, wirft die Frage auf, wie die bundesdeutsche Gesellschaft heute mit ihrer kommunistischen Erblast umgeht.

Hören Sie hier den Artikel als Audio!

Einfach anklicken, auswählen und anhören!

Darauf gibt es zwei „einfache“ Antwortmöglichkeiten: Angesichts von vielen Millionen Euro, die die öffentliche Hand in die Aufarbeitung seit 1990 gesteckt hat, und von fest im staatlichen Gedenkkalender verankerten Ritualen sehr gut. Genannt seien nur die zwei Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Bundesstiftung Aufarbeitung, die bis 2021 existierende Stasi-Unterlagen-Behörde, viele Gedenkstätten und vor allem zahlreiche zivilgesellschaftliche Archive, Bibliotheken, Aufarbeitungs- und Opfervereine. Die Liste ist lang. Auch dass 2023 der Bundespräsident im Deutschen Bundestag eine würdige und gehaltvolle Rede zum 70. Jahrestag des Volksaufstandes hält, ist ein Zeichen dafür, dass es sehr positiv um das Erinnern an die SED-Herrschaft bestellt ist.

Die andere Antwort lautet: Angesichts der vielen Millionen Euro, die in die Aufarbeitung und das Erinnern seit über drei Jahrzehnten geflossen sind, ist die SED-Diktatur erstaunlich fragil im öffentlichen Geschichtsbewusstsein verankert. Immer wieder sind starke Revisionismustendenzen zu erkennen, die SED-Diktatur zu verzeichnen. Die Aufarbeitung erreichte offenbar nicht die Gesellschaft, insbesondere nicht die ostdeutsche, wo viele ihr Leben in der DDR völlig losgelöst von der Diktatur als kuschlig und gemütlich erinnern. Das kann individuell jeder so natürlich handhaben und alles ausblenden, was Alltag und Herrschaft in der DDR ausmachte. Ist das aber ein breites gesellschaftliches Phänomen, wie es in Ostdeutschland quer über die Parteigrenzen hinweg zu beobachten ist, wird es zu einem politischen Problem. Dieses verschärft sich dadurch, dass zwar viel Geld in die Aufarbeitung floss, aber bis heute in Deutschland kein einziger Lehrstuhl für die Geschichte der DDR oder des Kommunismus existiert. Dieser skandalöse Umstand findet sein Pendant in der Marginalisierung der DDR- und Kommunismusgeschichte in der Geschichtslehrerausbildung an unseren Universitäten. Von dort ist es nur noch ein kleiner Schritt zum Geschichtsunterricht an den Schulen. Auch dort findet DDR-Geschichte kaum und schon gar nicht angemessene Berücksichtigung. Es gibt zu wenige Lehrer, die sich sachgerecht mit ihr befassen können. Die antifreiheitlichen Grundlagen des Kommunismus bleiben so unbenannt. Also: Es sieht schlecht aus.

Fehlgeleitete Aufarbeitung

Natürlich liegt die eigentliche Antwort zwischen diesen Polen. Die Aufarbeitung hat viele wichtige Impulse setzen können. Kaum jemand will heute noch die DDR zurück, „wie sie war“. Aber zugleich verharmlosen viele die SED-Diktatur. Das aber hat weniger mit der DDR selbst, sondern vielmehr mit zwei anderen Aspekten zu tun: Die Aufarbeitung ging oftmals über die Köpfe der (ostdeutschen) Gesellschaft hinweg, erreichte nicht die Herzen der Menschen im Osten, nicht deren Lebenserfahrung. Das hing nicht nur damit zusammen, dass nach 1990 im Prozess der Aneignung der eigenen Vergangenheit vor allem jene Aspekte im Zentrum der Aufmerksamkeit standen, die bislang unterdrückt worden sind: Opposition, Widerstand, politische Justiz, Stasi, Polizei, Mauer, Opfer, die Haupttäter, um einige Schlagworte zu nennen. Die meisten Ost-Menschen glauben auch heute noch, dass das mit ihnen und ihrem Alltag nichts zu tun gehabt habe. Das stimmt zwar nicht einmal ansatzweise, weil die Allgegenwart der Herrschaft den Alltag jedes Einzelnen entscheidend prägte und die Mentalität und Lebenskultur nachhaltig beeinflusste, die Omnipräsenz der kommunistischen Ideologie jeden beeinflusste. Aber die Form der Vermittlung war überwiegend nicht geeignet, die Menschen auf die Entdeckungstour ihrer eigenen Vergangenheit mitzunehmen.

Das lag auch an einem Punkt, der eng mit der Transformation seit 1990 verbunden war: Die meisten Deuter und Interpreten, die öffentlich über DDR-Geschichte befanden, wurden von der ostdeutschen Gesellschaft nicht als kompetent genug wahrgenommen, weil denen der „Stallgeruch“, sprich die ostdeutsche Lebenserfahrung, fehle. Tatsächlich war der Transformationsprozess davon geprägt, dass sich in Ostdeutschland Ost- und Westdeutsche fast durchgängig in einem hierarchischen Verhältnis wiederfanden. Die meisten Westdeutschen, die in den 1990er Jahren in den Osten gingen, kamen als Vorgesetzte von Ostdeutschen. Das macht etwas mit der gesellschaftlichen Kultur. Viele Ostdeutsche verloren nicht nur ihren Arbeitsplatz, mussten umschulen, umlernen sowieso, sondern ihnen kam auch ihre bisherige Lebens- und Alltagskultur abhanden, sie mussten sie neu erfinden. Das produzierte nicht nur Unsicherheit, Wut, Enttäuschung, Scham, sondern auch Ablehnung, Überforderung und das Gefühl, überwölbt zu werden, kurzum: Viele glaubten, ihre Erfahrungen seien nichts mehr wert.

Seit Frühjahr 2023 können wir eine merkwürdige Debatte beobachten: Drei Bücher, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, werden breit rezipiert und auch viel verkauft, vor allem im Osten. Alle finden sich auf den Bestsellerlisten wieder, zwei von ihnen ganz oben. Da wäre zunächst Dirk Oschmanns Der Osten: eine westdeutsche Erfindung. Nichts an diesem Buch ist neu – neu ist nur der aggressive, undifferenzierte Ton des Leipziger Literaturwissenschaftlers, der sich mehr als 30 Jahre lang abgeduckt, seine Herkunft verleugnet hatte, um Karriere machen zu können. Er ist nicht die Lösung, sondern Teil des ostdeutschen Problems. Oschmann baut eine neue Mauer auf: die zwischen 1989 und 1990. Während er die Entwicklung, die zur Einheit führte, nicht einmal ansatzweise in den Blick nimmt, kann er darauf aufbauend so tun, als setzte urplötzlich ab 1990 eine Entwicklung ein, an der einzig und allein „der Westen“ Schuld trage.

Zwei Nieten, ein Treffer

Das zweite Buch stammt von Peter Wensierski: JenaParadies. Der Autor ist einer der besten DDR-Kenner – er war seit Ende der 1970er Jahre als Reporter in der DDR an allen Brennpunkten dabei. Eine einzigartige Biografie, eine einzigartige deutsch-deutsche Biografie, die unbedingt ein Buch zum besseren Verstehen unserer Gesellschaft wert wäre. Anhand der Biografie von Matthias Domaschk, 23-jährig in der StasiHaft 1981 ums Leben gekommen, entfaltet der Autor ein breites gesellschaftsgeschichtliches Panorama. Er beschreibt die DDR aus vielen Blickwinkeln und fängt so Alltag und Diktatur als zwei Seiten einer Medaille ein. Das Buch ist spannend wie ein Krimi, erhellend und aufklärend über den Diktaturalltag wie beste Geschichtsforschung.

Das Gegenteil betreibt die Historikerin Katja Hoyer in ihrem Buch Diesseits der Mauer. Sie löst Staat und Gesellschaft, Diktatur und Alltag kurzerhand von einander. Der deutsche Verlag bewirbt das Buch mit der Einschätzung, es sei „bahnbrechend“ und entfalte einen neuen Blick auf die DDR. Das Buch ist weder „bahnbrechend“, nicht einmal ansatzweise, noch enthält es auch nur einen neuen Aspekt, der nicht bereits Dutzende Male in der Literatur betrachtet worden wäre. Hoyers Methode ist ziemlich simpel: Sie zieht einige sehr wenige Bücher heran, die ihr in ihre Argumentation passen, den Forschungsstand ignoriert sie auf peinliche Art. In Archive ging sie gar nicht. Wozu auch? Aber sie befragte ein paar Zeitzeugen. Nun komponierte sie ein Buch, indem sie den DDR-Staat politisch in groben Strichen zeichnet, meistens nicht treffsicher. Sie fragt an keiner Stelle, was das größte Freiluftgefängnis Europas nach 1945 kulturell und mental mit den 17 Millionen Insassen eigentlich anstellte. Bei ihr wird häufig „der Ostdeutsche“ bemüht, der sich eingerichtet habe, der sich wohlfühlte, dem es lange Zeit an nichts wirklich mangelte. Es ist nicht so, dass Stasi und Polizei gar nicht vorkämen, aber die erscheinen als Apparate, die offenbar wenig mit dem Alltag der Menschen zu tun hatten. Aber ihr Grundanliegen besteht darin, die Diktatur vom Alltag abzulösen. Alle, die sich etwas mit Diktaturen auskennen, wissen, dass sich die Subtilität einer Diktatur nicht an ihren Gefängnismauern zeigt, sondern im Alltag, in der Schule, in den Medien, bei Massenaufmärschen, im Betriebsalltag. Das alles findet bei Hoyer nicht statt. Nirgendwo ist bei ihr von der permanenten ideologischen Indoktrination zu lesen, nichts vom politischen Unterricht, Staatsbürger- und Geschichtsunterricht, nichts von gleichgeschalteten Medien. Der Westen als Magnetfeld kommt nicht vor, fast schon eine Leistung. Die Opposition wird verzeichnet, Robert Havemann nicht einmal genannt. Wolf Biermann erscheint als „seelisch etwas labil“, „1989“ wird auf eine schon groteske Art verzeichnet. Dass die SED flächendeckend in jeder Pore von Staat und Gesellschaft ihren Führungsanspruch umzusetzen versuchte – kein Wort davon in dieser „bahnbrechenden“ Studie.

Was sagt es, wenn die Bücher von Oschmann und Hoyer 2023 solche Erfolge vorzugsweise im Osten, wo 80 Prozent ihrer Bücher verkauft werden, feiern? Der Riss zwischen Ost und West ist größer als gedacht. Nicht hinzuschauen nützt nichts. Aufzugeben genauso wenig. Die Schlussfolgerung kann nur lauten: Beharrlich weiter die kommunistische Diktatur in all ihren Facetten zu erforschen, die zivilgesellschaftliche Aufarbeitung zu unterstützen und öffentlich darüber aufzuklären, welche Folgen Diktaturen für den Alltag, die Lebenskultur und die Mentalität haben konnten und dabei die Erfahrungen unterschiedlichster Zeitzeugen einzubeziehen. Die Zukunft der DDR-Geschichte bleibt spannend.

Buchtipp

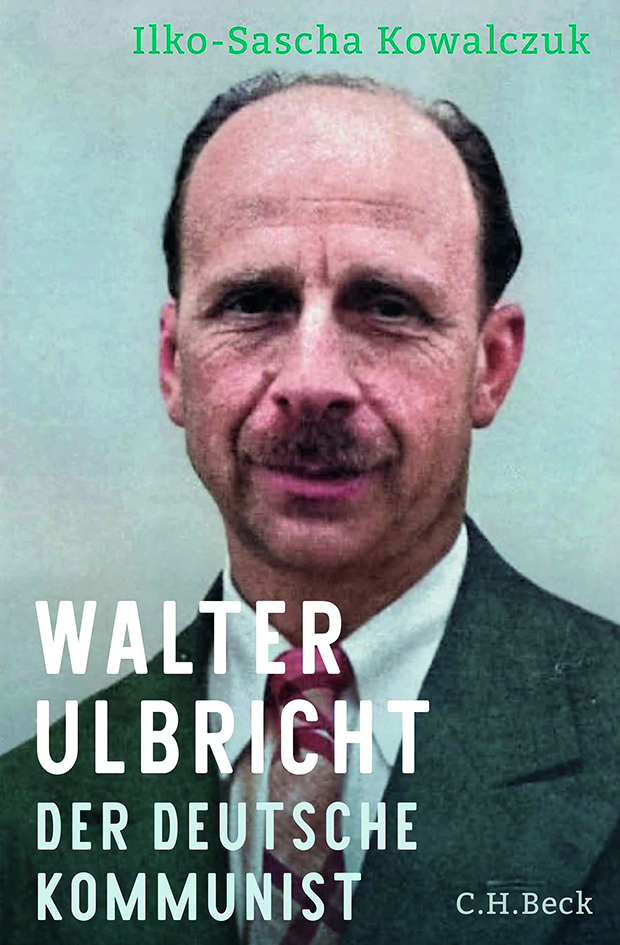

Ilko-Sascha Kowalczuk

Walter Ulbricht: Der deutsche Kommunist

C. H. Beck 2023, 992 Seiten,

58 Euro, ab 13. Juli

© Ekko von Schwichow