Titelthema

Treibende zwischen den Zeiten

Die Novemberrevolution und deren Folgen aus einer adeligen Innensicht

Die Revolution vom November 1918 wird gern als gleichsam naturwüchsige Folge des Übergangs von einer konstitutionellen zur parlamentarischen Monarchie dargestellt, der die Voraussetzung bildete für die Weimarer Republik als erster deutscher Demokratie. Neben diesem gesellschaftlichen Fortschritt und Gewinn sollten aber auch die damit einhergehenden Verluste bedacht werden. So ist die Frage zu bedenken, ob wir der Welt, die um 1918 herum unterging, nicht mehr verdanken als nur sentimentale Erinnerungen.

Denn was heute mit der Revolution und der Abdankung des Kaisers als absoluter Neubeginn erscheint, hatte – wie immer in der Geschichte – seine vielfältigen Voraussetzungen. Und es hatte seine Konsequenzen. Für den Adel, dieses „Zwischengebilde“ zwischen Herrscher und Volk (Georg Simmel), war 1918 eine Katastrophe, die aber in der Regel aus der Außenperspektive der Historiker erzählt wird als die Geschichte des Verschwindens eines „Phantoms“ – nicht ohne Ironie, wie sie Golo Mann in seiner „Deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts“ maliziös ausgebreitet hat: „Nehmen wir also Abschied von den Namen, die im ersten Teil unserer Erzählung eine bedeutende Rolle spielen mußten; sehen wir die Herren sich auf ihre Besitzungen zurückziehen, von wo sie noch gelegentlich auftauchen werden bei Kriegervereinsfesten und Denkmalsenthüllungen, um dann einer nach dem anderen zu sterben.“

Einen Ton wie diesen wird man in Stephan Malinowskis großer Studie „Vom König zum Führer“, die zu Recht als Standardwerk gilt, gewiss nicht mehr finden. Allerdings erzeugt die Methode dieses Buches, allein schon durch das suggestive „vom ... zum“, einen narrativen Sog, den Malinowski im Buch sozusagen ständig auflösen muss in die Offenheit der historischen Situation. Das liegt nicht zuletzt an der immer noch fragmentarischen Quellenbasis, die viele apologetische Erinnerungen mit wenigen authentischen Zeugnissen mischen muss. Es fehlt an biographischen Einzelstudien mit Zeugnissen aus der echten Innenperspektive.

Das Tagebuch einer Prinzessin

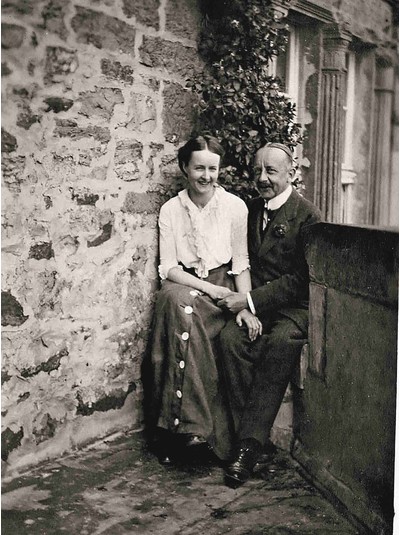

Eine solche Quelle ist das Tagebuch der Marie zur Lippe, Prinzessin aus einem bis 1918 regierenden Hause. Darin schildert sie, wie sie die Ereignisse der Revolution erlebt und wie diese ihr Selbstbewusstsein verändert hat. Besonders interessant sind auch die Notizen über ihre Standesgenossen und vor allem den Kaiser. Solche Innen- und Nahsicht eines Textes, der keinen „internationalen“, wohl aber „demokratischen Adel“ für denkbar hält (2. Februar 1919), lehrt den Umgang mit der Ambiguität von Situationen, aus denen Geschichte letztlich gemacht ist. Geboren 1890, verliert Marie zur Lippe ihren Vater schon früh.

Ihre Ausbildung erhält sie, die seit ihrer Jugend aktiv christlich orientiert ist, in einer der sogenannten Reifensteiner Landschulen für höhere Töchter. Bei dem Liszt-Schüler Heinrich Lutter nimmt sie Klavierunterricht. Die Mutter mit ihren drei Töchtern reist viel, besonders nach Italien. Dort trifft man 1913 eine internationale Gesellschaft, zu der auch der Baronet Francis Fletcher-Vane gehört, ein Mitbegründer der Boy Scouts in Italien. Im August 1914 sieht dieser sich plötzlich auf der Seite der Feinde und schreibt Marie deshalb einen ironischen Brief: „Was ich wissen möchte, ist, ob ich verrückt bin oder Sie, oder ist der Kaiser übergeschnappt, oder ist der englische Premierminister reif für die Klapsmühle – oder ist es das heiße Wetter – oder was eigentlich?

Sind Sie im Krieg mit mir, und muß ich mir jetzt ein Regiment mit den Jungs von hier nehmen, um Ihre Festung auf dem Berg anzugreifen und auf die netteste Weise einzunehmen?“ Man muss dazu wissen, dass Maries Mutter die Burg Schwalenberg von der Familie pachtete und renovierte, so dass sich sozusagen eine splendid isolation ergab: hoch auf einem damals noch kahlen Berg, wohl ohne Telefon, aber in ständigem Kontakt mit dem politisch sehr umtriebigen und kontaktfreudigen Onkel Karl Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg in Berlin.

Sehnsucht nach dem „Führer“

Die Ereignisse während des Krieges werden täglich kommentiert: „Noch immer scheint es mir wie ein Traum und nicht wirklich, daß wir mitten in einem blutigen Krieg stehen, dessen gleichen die Weltgeschichte nicht erlebt hat. Und doch ist es wirklich wahr. Es ist jammervoll, alle diese jungen Männer zu sehen, gerade und gesund, die Blüte der Nation, die nun hingeschlachtet wird“ (3. August 1914).

Mit dem Onkel in Berlin, der selbst gerne eingreifen möchte und der die Familie auf Burg Schwalenberg auch über alle Neuigkeiten in Berlin auf dem Laufenden hält, berät man über alle möglichen politischen Pläne, etwa über einen Friedensschluss: „Frankreich darf keine Armee, keine Militärschulen, keine Waffen- und Munitionsfabriken mehr haben, und das Fünftel seines Budgets, das jetzt darauf verwendet wird, muß es an uns zahlen jedes Jahr. Damit scheidet Frankreich auf immer aus der Reihe der Großmächte, und aus der unserer Feinde, mit denen man rechnen muß, aus“ (28. August 1914).

Der Held für Marie und ihre Familie ist während des Krieges Erich Ludendorff, der „Generalissimus“, der „Kriegsmanager“ (Golo Mann). Was sie wohl gesagt hätten, wenn sie gewusst hätten, dass ausgerechnet er zur Destabilisierung des Kriegsgegners Russland Lenin ins Zarenreich reisen ließ? So jedoch konnte er ihr Held bleiben. Am 29. Oktober 1918, einen Tag nach Ludendorffs Entlassung schreibt sie: „Ludendorff ist abgegangen. Hurrah! Warum hurrah? Erstens vertraue ich Hindenburg, daß er auch allein im Stande ist, die Armee zu führen. Zweitens werden jetzt doch den Meisten die Augen geöffnet, was für ein Kerl der Kaiser ist. Bismarck hat er in Deutschlands glücklichster Zeit gehen lassen.

Jetzt in Deutschlands schwerster Not schickt er Deutschlands Retter fort. [...] 4tens aber, last not least, haben wir endlich den Führer! Wie hat man gebetet: gieb uns endlich den Führer, einen Mann, der die vielen Kräfte sammelt. Jetzt ist er da.“ Doch daraus wird nichts, am 3. November klingt es schon anders: „Ach der ist froh, daß er den ganzen Krempel hingeschmissen hat. Der tut nichts.“ Da auch der einflussreiche Onkel als „Diktator“ ausfällt, erhebt sich die Frage: „Wo sollen wir nun den Führer finden?“ Es ist eine hochnervöse, panische Zeit, die Spanische Grippe geht um: „Die Seuche ist viel schwerer als im Sommer, wo man die spanische Krankheit auch scherzweise ‚die österreichische’ nannte, ‚denn sie geht am dritten Tag zurück’, und auch da hatte sie namentlich an der Front viele Opfer gefordert.“

Schon überschlagen sich die Ereignisse: „In Kiel ist Revolution. Meuternde Marine hatte alle Offiziere entwaffnet, auf allen Kriegsschiffen die rote Fahne gehißt“ (9. November 1918). Und dann, im beschaulichen Schwalenberg: „Revolution! Wie oft hat man vor ihr gewarnt, sie prophezeit, gefürchtet, und jetzt ist sie da, plötzlich über Nacht. Vor zwei Jahren saßen wir im ‚Hindenburg’, Mama, Gräfin Clara Bernstorff, Professor Lutter und ich und sprachen davon, und daß unsere Politik unbedingt dazu führen müßte. ‚Meinen Sie eine Revolution, wo auf der Straße geschossen wird? Das gibt es in Deutschland nicht!’“ (11. November 1918).

Wut auf Kaiser und Fürsten

Ein Irrtum, wie sich schnell zeigen sollte: „Finis Germaniae! Was man am heißesten liebte, alles auf das man stolz war, ist zuende. Noch kann ich mich nicht hineinfinden. Mein Verstand sagt mir, wie es steht, und was noch kommen kann, aber dem Gefühl nach bin ich immer noch Mitglied einer regierenden Familie, Prinzessin dieses Landes. Es kommt mir vor, als könne das alles nur vorübergehend sein, alles nur ein böser Traum, dem die Wiederherstellung des Alten folgt. Innerhalb 8 Tage sind alle Landesfürsten gefallen! [...] Leopold hätte doch nicht abdanken sollen, er hätte die Volksabstimmung abwarten sollen, die wäre sicher für ihn ausgefallen“ (18. November 1918). Entsprechend groß ist die Wut auf den Kaiser: „Der Kaiser, der an allem die Schuld hat, hat sich nach Holland geflüchtet. Erbärmlicher Feigling.

Jetzt mußte er bei seinem Volk wenigstens bleiben“. Interessanterweise fehlt im Tagebuch die berühmte Forderung, wonach der Kaiser sich auf das Schlachtfeld hätte begeben müssen, um dort in Ehren zu fallen. Was wäre, wenn man einmal kontrafaktisch träumen darf, aus Deutschland dann geworden? Immerhin ist sich der Volksmund, wie Marie überliefert, noch unsicher, jedenfalls über den Kronprinzen: „Den Fatzke mit der schiefen Mütze wollen wir nicht. Da behalten wir noch lieber den Kaiser.“ Aber für Marie bleibt es dabei: „Dieser Kaiser! Wie war er beliebt, vergöttert, welches Vertrauen genoß er, und nun ... wie läßt er uns schmählich im Stich in der Sunde der Not.“ Immerhin, am Buß- und Bettag 1918 finden Gottesdienste statt, wo für „unseren bisherigen Kaiser“ und „unsere bisherigen Fürsten“ gebetet wurde.

Die eigentliche Überraschung dieses Tagebuchs ist jedoch die schneidende Kritik an den gestürzten Bundesfürsten, die Marie aus einem Brief ihres Münchener Onkels vom 14. November 1918 zitiert, in dem er gegen die neuen „Spießbürger im roten Kaliko“ wettert: „Für eines müssen wir dieser traurigen Bande doch dankbar sein. Sie hat uns erlöst von einer noch traurigeren Kompagnie und das sind unsere früheren Bundesfürsten. Gott sei Dank, daß diese Blase abgedankt ist. [...] Vielleicht bildet die Entthronung aus ihnen mal ein wirkliches Herrengeschlecht, jetzt waren sie nur ein Geschlecht von Bonvivants und Staatspensionären. Nicht versöhnen kann man die Gegensätze unter den Menschen – und gerade das haben die Bundesfürsten immer wieder versucht – sondern man kann auch die unversöhnten auf ein gemeinsames Ziel hin führen.“

„Hinkend auf dem rechten Weg“

Diese Ambiguität (nicht Ambilvalenz!) des Unversöhnten könnte auch die Zeitgeschichte des Adels leiten, indem sie nicht nach Klassifikationen sucht, nach weltanschaulichen Identifikationen, sondern den „krummen“ Wegen von Biographien, wie zum Beispiel der Prinzessin Marie nachgeht. Dann wird man finden, dass die christlich motivierte Suche nach einem „Führer“ auf den rechten Weg führen kann, auch wenn man „auf ihm hinkt“ (Augustinus). Die Prinzessin fand letztlich einen neuen Führer in Martin Niemöller, der bekanntlich auch auf dem richtigen Weg ungerade ging: vom U-Boot-Kommandanten in der kaiserlichen Marine zum Gründer des Pfarrernotbundes und „Gefangenen des Führers“.

Zwei Jahre lebte Niemöller in jener kleinen hessischen Stadt, in der Marie später residierte. Dort erfuhr sie auch 1944 von Soldaten „schaurige Dinge aus dem Osten“ und fand, dass Deutschland nun noch sehr viel mehr verdient habe, als bombardiert zu werden. Dies gedacht zu haben, genau dafür sind andere Adelige aus ihrem christlichen Geist noch bis zur letzten Stunde des Nazi-Reiches hingerichtet worden. Und dies mit allen seinen Umwegen zu beschreiben, erst dies bringt uns heute jene ferne Zeit näher.

Prof. Dr. Christoph von Wolzogen