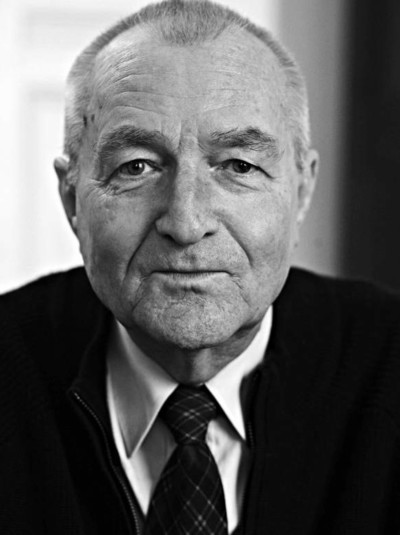

Nachruf

Ein schwieriger Grandseigneur

Zum Gedächtnis des Historikers Eberhard Straubs

Eberhard Straub repräsentierte einen Typus konservativer Intellektueller, der mit ihm vielleicht endgültig ausgestorben ist: grandseigneural, breit und tief gebildet, der seine Geschichtsbücher mit unglaublichem Wissen, aber nicht als kühler Analytiker schrieb, sondern als "Zeitgenosse aller Zeiten". Aber er repräsentierte auch die politische Verführbarkeit dieses Typus, der sich der politischen Radikalisierung der letzten Jahrzehnte nicht ganz entziehen konnte, sie teilweise intellektuell vorbereitet oder wenigstens mitgetragen hat.

Geboren wurde Straub 1940 als Sohn des Althistorikers Johannes Straub – in Berlin, obgleich er, wie er mir einmal erzählte, Verwandte im Landkreis Göppingen hatte und den schwäbischen Zungenschlag überzeugend beherrschte. Er promovierte sich 1968 an der LMU München und habilitierte sich 1977 auch dort, und zwar über Hernan Cortés, den Eroberer Mexikos. Das prädisponierte seine weitere intellekuelle Entwicklung: Die Frühe Neuzeit war sein Zuhause, die Französische Revolution der Sündenfall, ein Verteidiger und Liebhaber des Alten wollte er sein, freilich in Würdigung von dessen "eigentlicher" Modernität. Er liebte die Opern Gaspare Spontinis, des heute vergessenen Stars der Restaurationszeit, der am Konzerthaus Berlin vor Friedrich Wilhelm III. dirigierte. Auch für den "Melancholiker auf dem Thron" fand Straub milde Worte.

Gleich nach der Habilitation wurde Straub Redakteur im Feuilleton der FAZ, das er 1986 im Unfrieden verließ. Es folgten Stationen bei der Stuttgarter Zeitung, der Welt und dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, seit 1998 lebte er als freier Autor, schrieb vielgelesene Bücher über die Furtwänglers oder Albert Ballin. Zahlreiche seiner Texte erschienen im Rotary Magazin. Dass er im Prenzlauer Berg lebte, schien untypisch für einen West-Berliner Bildungsbürger, passte aber zu dem Weltbürger Straub, der offen schwul lebte, das Spanische als geistigen wie als Lebensraum liebte und "des Lebens Früchten" nicht abgeneigt war.

Das passte wiederum zu dem sinnenfreudigen, "die Widersprüche aushaltenden" Katholizismus, neben dem Süddeutschen eine der beiden Säulen, auf denen seine Welthaltung ruhte, wie ein langjähriger Weggefährte am Telefon sagt. Straub war Traditionalist, einer von jenen, die das Pontifikat Benedikts XVI. und die Wiederzulassung der tridentinischen Messe begrüßten; das Berliner Philipp-Neri-Milieu war ihm nicht fremd. Wie rechts war er?

1994 beteiligte er sich am Sammelband "Die selbstbewusste Nation", dem von Heimo Schwilk herausgegebenen Gründungsdokument der Neuen Rechten, er schrieb auch für die von dem heutigen völkischen Nationalisten Götz Kubitschek herausgegebene Zeitschrift Sezession. In den Nullerjahren erschienen seine Bücher in damals ebenso rasch auf- wie wieder verblühenden Verlagen eines sich neu besinnenden Konservativismus wie dem wjs- und dem Landt-Verlag, so "Zur Tyrannei der Werte" oder seine Biographie Wilhelms II. mit dem vielsagenden Untertitel "Die Erfindung des Reiches aus dem Geist der Moderne" (2008), worin er den letzten deutschen Kaiser als protomodernen Medienmonarchen deutete, nicht unähnlich Nicolaus Sombart, einem anderen Bildungsbürger alter Schule, Grandseigneur und Lebemann. Seine allerletzten Titel erschienen in den schon eher extrem rechten Verlagen Buchhaus Loschwitz und Antaios.

Straub verkehrte mit der Familie Preußen, er sei, so ein Weggefährte, "im Grund seines Herzens Royalist" gewesen. Wie weit hat er die Radikalisierung und Brutalisierung der Neuen Rechten seit 2013 mitgemacht? Wie war seine Haltung zur Post-Lucke-AfD um Björn Höcke, Alice Weidel, Maximilian Krah? Darüber sprechen kann oder will niemand, den man fragt.

Er habe kein gespaltenes Verhältnis zur Moderne, er lehne die Moderne ab. Dieses Bonmot einer Größe des Berliner Nachtlebens, bei der jahrelang die liberalkonservative Elite des Landes zusammenkam, umschreibt den Konservatismus, von dem einer wie Straub herkam: a- oder überpolitisch, ästhetizistisch statt aktivistisch, auf charmante, auch melancholische Weise weltfremd. Doch wo steht dieser Konservatismus, wenn es politisch ernst wird? Wie übersetzt er sein ideelles und idealistisches Festhalten an Ganzheit und Kontinuität ins Politische? Allzu viele aus diesem Milieu wurden zu Steigbügelhaltern des AfD-Neofaschismus. Den Widerspruch zwischen dem schönen Schein des Traditionalismus und der Hässlichkeit, zu der er fähig ist, sobald er sich zur dialektischen Realität verhalten soll, hat Straub nicht aufgelöst.

"Drei letzte Kaiser", erschienen 1998 bei Siedler, hieß eines seiner stärksten Bücher, eine einfühlsame, wenn auch schwierige Ehrenrettung Franz Josephs I., Wilhelms II. und Nikolaus II., die sich gegen notwendige Reformen sträubten und deren Reiche schließlich im I. Weltkrieg in Trümmer gingen. Am 23. Mai, dem Tag des Prager Fenstersturzes und Tag des Grundgesetzes, ist Eberhard Straub, dieser letzte Grandseigneur, im Alter von 83 Jahren in Berlin gestorben.

Konstantin Sakkas ist studierter Philosoph und Historiker und arbeitet als unabhängiger Wissenschaftler und Publizist für zahlreiche überregionale Medien. Er lebt in Berlin.

Weitere Artikel des Autors

6/2024

Der Anfang vom Ende

Die Umformung der Erde

Mehr zum Autor