Titelthema

Amerikas Abstieg als Chance für Europa

Amerikas Interventionen haben der Welt mehr geschadet als genutzt. Nun gilt es, gemeinsam bessere Wege zu finden.

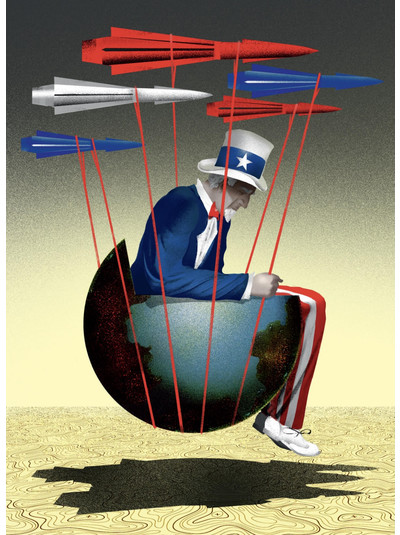

Zu reden ist über die Schattenseiten des amerikanischen Jahrhunderts. Über die Tatsache, dass Millionen ihr Leben lassen mussten, dass Gesellschaften traumatisiert und dass Staaten ruiniert wurden, weil die USA ihren Anspruch auf Ordnung der Welt durchsetzen wollten. Keine andere Nation ist seit 1945 derart rabiat aufgetreten. Die Vereinigten Staaten haben mit Abstand die meisten Militärinterventionen zu verantworten, sie haben wiederholt Angriffskriege vom Zaun gebrochen und das Völkerrecht mit Füßen getreten, sie geben heute noch das meiste Geld für Rüstung aus und unterhalten weltweit mehr Militärstützpunkte als alle anderen Staaten zusammen – sie sind einsamer Spitzenreiter beim Sturz missliebiger, auch demokratisch gewählter Regierungen.

Ständig neue Feinde

Starker Tobak, gewiss. Aber die Fakten sprechen für sich. Strittig scheint nur, womit die USA größeren Schaden angerichtet haben – durch militärische Interventionen wie auf Kuba, in Vietnam, Laos, Kambodscha, Grenada, Afghanistan und im Irak, durch mehr oder weniger erfolgreiche „Regimewechsel“ wie im Iran und im Kongo, in Guatemala, Britisch-Guinea und der Dominikanischen Republik, oder durch eine jahrelange Komplizenschaft mit Staatsterroristen wie in Indonesien, Chile und Argentinien. Die Liste der Beispiele ist unvollständig, der Befund indes eindeutig. Viele Regionen in Südostasien oder große Teile Lateinamerikas kamen erst nach einem Rückzug der Vereinigten Staaten wieder zur Ruhe. In jedem einzelnen Fall hinterließ man die betreffenden Gesellschaften in einem schlechteren Zustand, als man sie vorgefunden hatte. So gesehen sind die desaströsen Folgen des 20-jährigen „Krieges gegen den Terror“ im Nahen Osten und am Hindukusch Teil eines größeren Ganzen und ein weiterer Beleg dafür, dass Washingtons endloser Kampf gegen reale oder imaginierte Feinde dem Land just das beschert hat, was es eigentlich zu verhindern galt: immer mehr Gegner und ständig neue Feinde.

Hören Sie hier den Artikel als Audio!

Einfach anklicken, auswählen und anhören!

Trotz alledem gelten die Vereinigten Staaten als unverzichtbare Nation. Ohne ihre schützende Hand würde die Welt im Chaos versinken, heißt es oft. Die entsprechenden Begründungen finden sich hierzulande in Leitartikeln, Parteiprogrammen und politischen Reden: weil der nukleare Schutzschirm unverzichtbar sei, weil die Feinde der Demokratie angeblich nur auf einen Schwächeanfall der USA warten, weil die gemeinsamen Werte mehr zählen als gelegentliche Fehltritte. Und so weiter und so fort in ständiger Variation eines von Winston Churchill auf die Demokratie gemünzten Spruchs. Demnach mag Amerika als Ordnungsmacht noch so miserabel sein, man sollte es hinnehmen, weil alle anderen noch miserabler sind.

Der Starke herrscht, der Schwächere folgt

In diesem Fremdbild spiegelt sich die Selbstwahrnehmung der Vereinigten Staaten. Ihr ewiges Selbstgespräch von der „auserwählten Nation“ und von Amerika als der „besten und letzten Hoffnung“ auf Erden klingt nicht nur wie eine selbst verordnete Wahrheit, es ist auch so gemeint. Nämlich als politisches Naturrecht. Amerika führt, weil es dem Rest der Welt fundamental überlegen und mithin zur Führung geboren ist – wenn es einen seit der Gründung der Republik politisch mehrheitsfähigen Nenner gibt, dann diesen. Deshalb ist „America First“ weit mehr als eine süffige Parole. Der Slogan steht für eine nationale Meistererzählung, die ihre Nähe zu atavistischen Regeln weder leugnen kann noch bestreiten will: Der Starke herrscht, der Schwächere folgt, die Schwächsten dulden.

Dergleichen, also die Liaison aus überhöhter Sonderrolle und übersteigertem Nationalismus, ist auch aus der Geschichte anderer Großmächte sattsam bekannt. Das Eigentümliche im Fall der USA ist indes die angstbesetzte Kehrseite ihres Selbstbildes, eine Angst vor der eigenen Verwundbarkeit. Dass das Experiment der „Neuen Welt“ entweder an der Bösartigkeit äußerer Feinde oder an hausgemachten Widersprüchen scheitern könnte und dass die „redeemer nation“, im göttlichen Auftrag der Welt zum Erlöser bestimmt, sich im Falle ihres Scheiterns an Gott versündigen würde – derlei Dramatisierung des Bösen ist von der Überidentifikation mit dem Guten nicht zu trennen. Nicht umsonst sprechen Historiker von einer Obsession in prekärer Nähe zu Hysterie und Paranoia. Immer scheint es ums Ganze zu gehen, überall lauern vermeintlich existenzbedrohende Gefahren.

In die Verwundbarkeitsfantasien ist das Verlangen nach totaler Sicherheit eingeschrieben. Über angemessene Mittel und Wege wurde jahrzehntelang erbittert gestritten, ehe am Ende des Zweiten Weltkrieges ein verführerisches Allheilmittel auf den Markt drängte: militärische Übermacht. Seither sind nationale Sicherheit und Militär synonym. Mehr noch, es wuchert die fixe Idee, dass Selbstbehauptung von waffenstarrender Dominanz abhängt. Darum dreht sich die Gedankenwelt jener Experten, die mit routinierter Gleichmäßigkeit im innersten Kreis der Macht Gehör finden, und diesem Glaubenssatz folgten bis heute so gut wie alle Präsidenten. Davon ausgehend definiert die Sicherheitselite des Landes die Grundbegriffe internationaler Politik auf ganz eigene Art: Stabilität ist gleichbedeutend mit amerikanischem Übergewicht, ein Gleichgewicht der Macht gibt es nur dann, wenn die Vereinigten Staaten mehr auf die Waage bringen als andere – jedem einzelnen und idealerweise auch jedem fremden Bündnis überlegen.

Macht demonstrieren, immer wieder

Die Pointe dieses Denkens ist freilich eine andere. Sie besagt, dass ein bloßes Anhäufen von Kriegsgerät oder das stumme Wirken randvoller Waffenkammern längst nicht genügen. Eine Ordnungsmacht muss den Willen zur Gewalt demonstrieren, ansonsten entgleitet ihr die Ordnung. Sobald ihre Gewaltbereitschaft infrage steht, verspielt sie Prestige und Glaubwürdigkeit – das ist die politisch stilbildende Überzeugung. Nicht nur, aber in erster Linie sind die Handwerke der Einschüchterung, Nötigung und Erpressung gefragt. In anderen Worten: Bei Strafe des Abstiegs in eine untere Gewichtsklasse dürfen die USA eine Maxime nie aus den Augen verlieren: Macht beruht auf Angst, und ohne die Verängstigung der anderen verdammt man sich selbst zur Ohnmacht.

Ob dergleichen als Abschreckung oder Realpolitik etikettiert wird, spielt letztendlich keine Rolle. Entscheidend ist die politische Verortung von Gewalt. Zwecks Demonstration von Glaubwürdigkeit gelten Militär und Krieg nicht als Ultima Ratio. Sie sind nicht das letztmögliche, sondern ein bevorzugtes Instrument. Machtmittel gerade an Orten ohne erkennbare strategische, wirtschaftliche oder politische Bedeutung zur Geltung bringen, noch im hintersten Winkel Grenzen ziehen und Ansprüche verteidigen, darauf kommt es an. Insofern kann es sogar produktiver sein, grundlos statt mit guten Gründen Krieg zu führen.

Die Symbolik der Tat

An dieser Stelle wird fündig, wer nach überzeugenden Gründen für die schier endlosen Kriege in Vietnam oder Afghanistan sucht. Von wegen „nation building“, von wegen Umherirren im Nebel des Krieges. In beiden Fällen war hauptsächlich die Symbolik der Tat gefragt. Und heraus kam ein zur strategischen Weisheit verklärter Zirkelschluss: Washington muss Entschlossenheit demonstrieren, um seine Interessen zu schützen. Und sein Interesse besteht darin, entschlossen aufzutreten. Mit solchen Dogmen haben sich die USA immer wieder in selbst gestellten Fallen verheddert.

Wie die Welt ohne amerikanische Führung ausgesehen hätte, weiß niemand. Geschichte kennt keinen Konjunktiv, nur Fakten. Der Einwand, dass Washingtons Auftritt sich von der Praxis anderer Großmächte seit der Antike nur geringfügig unterscheidet, mag hier und da zutreffen. Doch er geht am Kern des Problems vorbei. An der Frage nämlich, ob eine Fortschreibung dieser Tradition wünschenswert und zumutbar ist. Auch der Verweis auf unbestreitbare Verdienste der Vereinigten Staaten – etwa Deutschlands zweite Chance nach 1945 – ist nur mäßig hilfreich. Er ändert nichts an dem aus globaler Perspektive überragenden Befund: „Made in Washington“ war meistens ein Teil des Problems und selten dessen Lösung. Amerikas Interventionen haben der Welt mehr geschadet als genutzt, sie blamieren seinen Anspruch auf die taktgebende Rolle im 21. Jahrhundert – nicht zuletzt, weil die Bemühungen um Fehlerkorrektur regelmäßig ins Leere laufen. Siehe Jimmy Carter, siehe Bill Clinton, siehe Barack Obama. Zwar werden die globalen Herausforderungen unserer Zeit ohne die USA nicht zu bewältigen sein. Aber mit Vorgaben aus Washington erst recht nicht.

Sicherheit durch politisches Miteinander

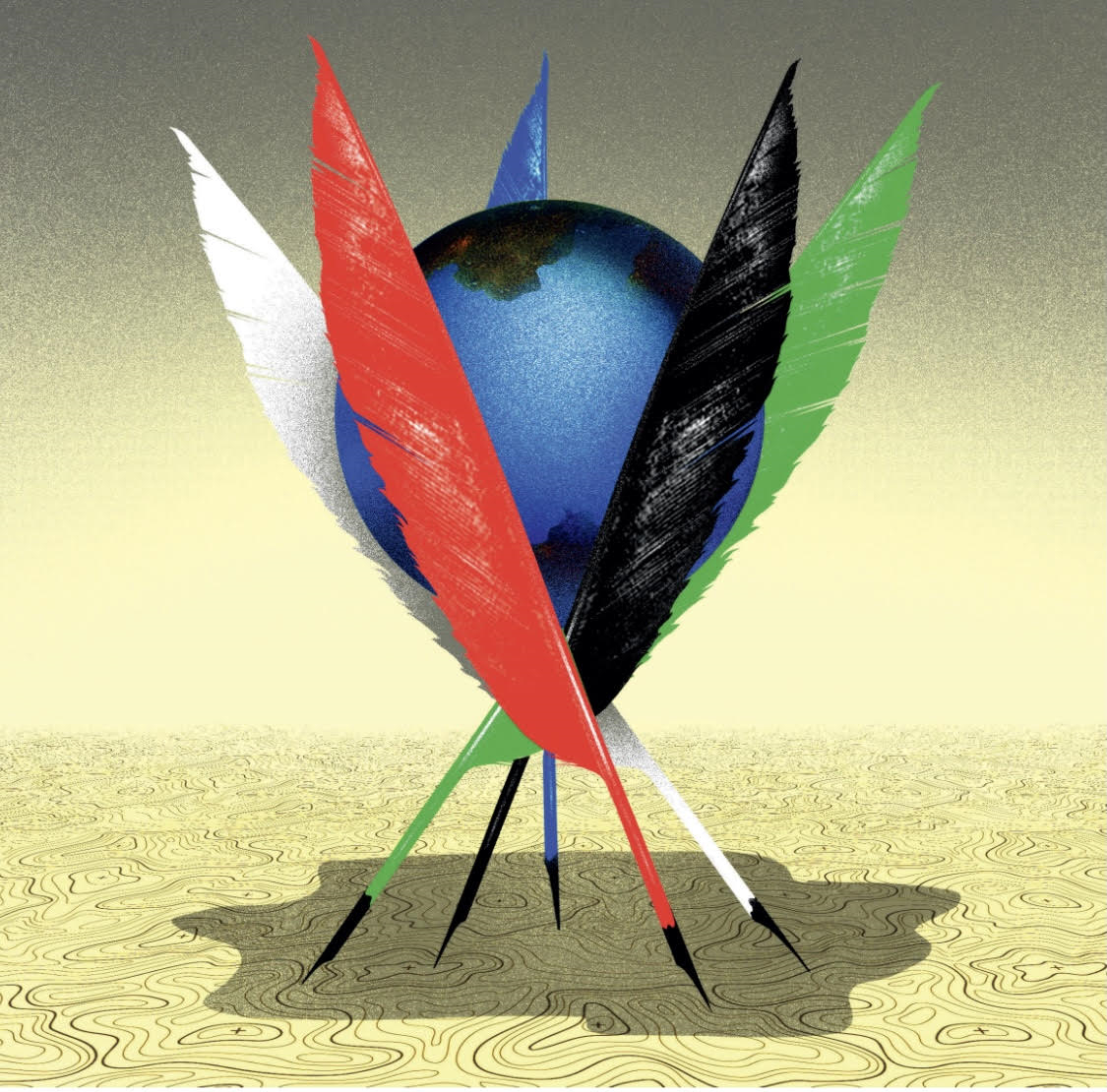

Womit die Frage nach Auswegen aus der Malaise gestellt wäre. Bei der Suche nach Orientierung muss das Rad nicht neu erfunden werden. Sich Vergessenes in Erinnerung zu rufen und Überwuchertes freizulegen, genügt vollauf. Gemeint ist das Konzept „gemeinsamer Sicherheit“, wie es in den 1970er und 1980er Jahren von Willy Brandt, Olof Palme und Bruno Kreisky vertreten wurde. Dieser Ansatz meint nichts Geringeres als eine intellektuelle und politische Schubumkehr oder den Abschied von einem Denken, das auf die Macht des Stärkeren und auf die Effizienz von Drohgebärden setzt. Stattdessen gilt eine andere Prämisse. Nicht auf das Durchsetzen, sondern auf den Ausgleich von Interessen kommt es an, nicht auf die Sprache der Macht, sondern auf eine Grammatik des Vertrauens. Man könnte auch sagen: Sicherheit ist nicht länger im militärischen Gegeneinander, sondern nur noch im politischen Miteinander zu erreichen, es werden alle zusammen verlieren, wenn sie nicht zusammen gewinnen wollen.

Unter diesem Vorzeichen kann Europa seine Stärken zum Tragen bringen: die Übung im mühseligen Finden von Kompromissen und die Erfahrung im Teilen von Souveränität. Dass Russland in den letzten Jahren immer wieder finstere Seiten hervorkehrt und China wie ein Raufbold auftritt, ist zweifellos richtig und dennoch kein Einwand. Denn weiterhin den ausgetretenen Pfaden Washingtons zu folgen und Verantwortung mit höheren Rüstungsausgaben in eins zu setzen, hieße für Europa und die Welt, just das zu provozieren, woran niemandem gelegen sein kann: die weitere Zuspitzung von Konflikten um den Preis eines neuen Kalten Krieges.

Buchtipp

Bernd Greiner

Made in Washington. Was die USA seit 1945 in der Welt angerichtet haben

C. H. Beck 2021,

288 Seiten, 16,95 Euro

Weitere Artikel des Autors