Titelthema

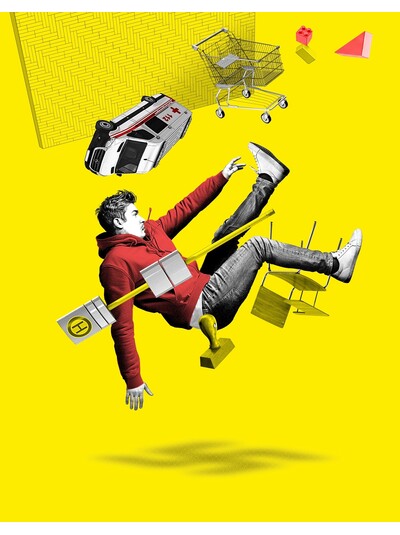

Wirkungstreffer

Nicht offene Grenzen und Ungleichheit sind die Hauptgründe für den Erfolg autoritärer Populisten, sondern fehlender Zugang zu Bildung, Mobilität und Ämtern.

Das Modell der liberalen Demokratie ist in den letzten Jahren zunehmend unter Druck geraten. Wir erleben derzeit, wie es grundsätzlich infrage gestellt wird, nicht nur in den USA, sondern auch in vielen europäischen Ländern. Die liberale Demokratie ist jedoch die Grundlage für die politische Stabilität und die wirtschaftliche Entwicklung Europas. Wie können wir ihren Fortbestand garantieren? Die Wahrnehmung eines aktiven, präsenten und funktionierenden Staates vor Ort spielt dafür eine entscheidende Rolle. Dort, wo die Daseinsvorsorge – also das Angebot an Grundgütern seitens des Staates – vernachlässigt wird, steigt die Zustimmung zum autoritären Populismus. Eine funktionierende öffentliche Infrastruktur auf lokaler Ebene ist daher für demokratische Stabilität unerlässlich.

Die Ergebnisse der Bundestagswahl zeigen einen starken Anstieg des Zuspruchs für autoritären Populismus. Müssen wir davon ausgehen, dass dieser Trend so weitergeht? Eine von der Allianz Foundation initiierte Untersuchung zeigt, dass nur noch 40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland die liberal-demokratische Ordnung uneingeschränkt unterstützen. 25 Prozent teilen autoritäre und illiberale Einstellungen. Die verbleibenden 35 Prozent der Bevölkerung sind unzufrieden mit der Demokratie, haben die liberal-demokratische Ordnung aber noch nicht aufgegeben. Diese gilt es, schnellstmöglich zurückzugewinnen.

Dabei kommt dem Zugang zu Grundgütern wie Bildung, Betreuung, Gesundheit, Mobilität, Sicherheit sowie Wohnen, insgesamt also einer funktionierenden öffentlichen Infrastruktur vor Ort, eine Schlüsselfunktion zu. Die Forschung zeigt, dass nicht Faktoren wie Einkommensungleichheit und offene Grenzen die Hauptursachen von zunehmendem Rechtspopulismus sind. Es ist Ungerechtigkeit im Sinne eines Ausschlusses vieler Menschen von den Grundbedürfnissen, die die Wahl autoritärer Populisten befeuert – das ergibt eine vergleichende Umfrage in 26 Ländern im Rahmen des Exzellenzclusters „Contestations of the Liberal Script“, an dem das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (WZB) beteiligt ist. Es gilt: Der Staat muss im täglichen Leben als wirkkräftig wahrgenommen werden. Wenn das nicht gelingt, fühlen sich die Menschen „abgehängt“ und vom politischen System „nicht gehört“. Wo die Daseinsvorsorge versagt, findet das Narrativ autoritärer Populisten fruchtbaren Boden. Auf diese Tendenz deuten die Wahlergebnisse der letzten Bundestagswahl hin: Die AfD erzielte in eher dünn besiedelten Gebieten mit tendenziell schlechterer Daseinsvorsorge die höchsten Er geb nis se, während sie in den Städten mit besserer Daseinsvorsorge schlechter abschnitt.

Der Faktor Geld

Aufschlussreiche Forschungsergebnisse belegen die Bedeutung von fehlender Daseinsvorsorge für den Wahlerfolg rechtspopulistischer Parteien auch in anderen europäischen Ländern. Ein Beispiel ist eine Studie, die eine 2010 von Premierminister Silvio Berlusconi durchgeführte Reform untersucht. Diese Reform hatte den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen wie öffentlicher Nahverkehr, Sozialdienste und Schulen in kleineren Gemeinden deutlich eingeschränkt. Die Studie zeigt, dass die Unterstützung für rechtsextreme Parteien in den betroffenen Gemeinden infolgedessen zunahm.

Eine weitere Studie aus Großbritannien ergab, dass insbesondere Menschen in ärmeren und als „abgehängt“ wahrgenommenen Regionen negative Einstellungen gegenüber der Demokratie entwickeln. Interessanterweise spielt das eigene Einkommen dafür nur eine geringe Rolle: Ärmere Menschen in reicheren, mit einer guten Infrastruktur ausgestatteten Region zeigen eine wesentlich positivere Einstellung gegenüber der Demokratie, die denen von reicheren Menschen in der gleichen Region ähneln. Es ist also nicht so sehr das individuelle Einkommen, das zählt, sondern wie die lokale Daseinsvorsorge wahrgenommen wird. Nicht nur profitieren alle Menschen von einer guten Daseinsvorsorge vor Ort. In reicheren Regionen wird auch die eigene Aufstiegswahrscheinlichkeit als höher eingeschätzt.

Lösungsansätze

Öffentliche Investitionen in eine funktionierende Daseinsvorsorge sind daher unerlässlich, um antidemokratischen Tendenzen entgegenzuwirken. Dazu gehören verlässlicher Unterricht und Betreuung von Kindern in sanierten Schul- und Kitagebäuden, die Erreichbarkeit und schnelle Reaktionszeit von Behörden, die gesundheitliche Versorgung und anderes. Doch die Kosten für eine adäquate Daseinsvorsorge zu stemmen, ist eine Herausforderung. Das beschlossene Sondervermögen leistet hier akute und angesichts der mangelnden Infrastrukturinvestitionen der letzten Jahrzehnte dringend notwendige Abhilfe. Allerdings löst es das Finanzierungsproblem nur kurzsichtig: Die neuen Schulden sollten möglichst schnell zurückgezahlt werden, um weitere finanzielle Belastungen des Staates zu verringern.

Wie kann das geschehen? Deregulierung und Bürokratieabbau spielen hier eine zentrale Rolle. Bürokratieabbau bedeutet nicht das ungeregelte Schließen ganzer Behörden, sondern eine effizientere Organisation der Verwaltung. Eine gut organisierte Verwaltung sorgt für Berechenbarkeit und verringert Willkür, daher profitieren alle von ihr.

Bürokratieabbau ist in der derzeitigen Situation aus drei Gründen zentral. Zunächst behindert massiver Bürokratieaufwand Eigeninitiative und Unternehmertum und hemmt damit letztendlich das Wirtschaftswachstum. Nur Wirtschaftswachstum führt aber zu höheren Steuereinnahmen. Zweitens binden Regulierung und Bürokratie selbst viele Ressourcen, sowohl beim Staat als auch bei den Unternehmen. Diese könnten stattdessen für produktive Tätigkeiten zur Verfügung stehen. Drittens kann Entbürokratisierung auch die Daseinsvorsorge vor Ort direkt und spürbar verbessern. Schulleiterinnen, Lehrer und Ärztinnen beklagen zu Recht, dass viel Zeit und Energie in Berichtspflichten fließen. Diese Zeit steht nicht für ihre eigentlichen Aufgaben zur Verfügung.

Die liberale Demokratie ist die Grundlage unseres Wohlstandes. Es ist zentral, dass die Entscheidungsträger in der Politik ihren Erhalt als Kernaufgabe begreifen, die es entschlossen anzugehen gilt. Eine funktionierende Daseinsvorsorge spielt dabei eine Schlüsselrolle. Entbürokratisierung und Deregulierung haben das Potenzial, einen entscheidenden Beitrag zur Senkung der Kosten der Daseinsvorsorge zu leisten. Die neue Regierung muss dieses Projekt mit großer Entschlussfreudigkeit angehen.

© David Ausserhofer