Forum

Einer hat es sein müssen

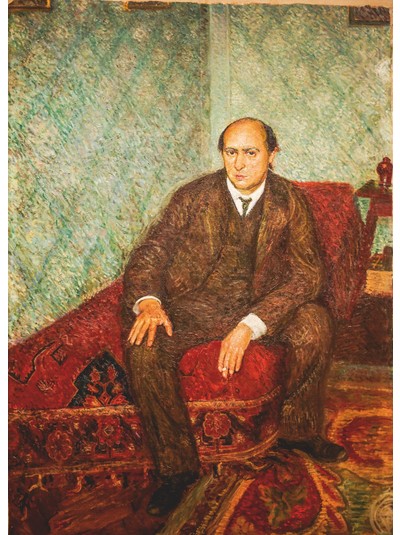

Der Wiener Komponist Arnold Schönberg wurde vor 150 Jahren geboren. Warum wir noch heute von ihm lernen und seine Musik mögen können

Der Oberstleutnant des österreichischen Bataillons ging auf einen 41-jährigen, fast kahlköpfigen Infanteristen zu. Ob er tatsächlich jener umstrittene Schönberg sei? „Einer hat es sein müssen“, will dieser geantwortet haben, „keiner hat es sein wollen, so habe ich mich dazu hergegeben.“

Da ist er, Arnold Schönberg, geboren vor 150 Jahren, am 13. September 1874 in Wien. Der selbst mitten im Ersten Weltkrieg, unter Soldaten, seine Lieblingsthese herausposaunt: dass ihm nämlich nichts anderes übrig geblieben sei, als gerade so zu komponieren, wie er es eben tue. „Kunst kommt nicht von Können, sondern vom Müssen.“ Auch so ein Schönberg.

Zwischen Brahms und Wagner

Schönberg übte eine enorme Wirkung auf die Musikgeschichte aus. Die Komponisten des 20. Jahrhunderts arbeiteten sich an ihm ab wie die des 19. an Beethoven, und Legionen von Musikologen haben sein Leben und Schaffen dokumentiert, analysiert, kartiert. Aber: Er wird kaum gespielt. Seine Werke sind auch für Profis schwer und nehmen viel mehr Probenzeit in Anspruch als der Rest des Konzertprogramms. Veranstalter sprechen hinter vorgehaltener Hand von „Kassengift“. Warum lohnt es sich also, sich heute noch mit Schönberg zu beschäftigen?

Aus zwei Gründen. Erstens: Schönberg macht gegenüber dem Publikum keine Kompromisse. Er holt seine Zuhörerinnen und Zuhörer nicht ab, schielt weder auf Klickzahlen noch auf Hörerquoten und kümmert sich nicht um das Erreichen neuer Publikumsschichten. Allen verzweifelten Aktivitäten des heutigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die am Ende lediglich ernst zu nehmende Kunst reduzieren werden, hätte er die kalte Schulter gezeigt. Schönberg zog Schlüsse aus dem Komponieren seiner Vorfahren und entwickelte daraus musikalisches Neuland. Vielleicht hätte es andere Lösungen gegeben. Aber seine öffneten neue Türen.

Zweitens: Schönberg war ein rastloser Erfinder. In beinahe jedem seiner Werke schlug er einen neuen Weg ein. Ständig schuf er Neues: Musik, Gemälde, Theaterstücke, Möbel, Notenschreibmaschine, Schachspiele, einen Umsteigefahrschein für Berlin und ein Verkehrssystem für Los Angeles sowie das Programm für eine Jüdische Einheitspartei. Schönberg fürchtete keinen Transformationsprozess, sondern hinterfragte unablässig das Erreichte.

Geografisch wuchs Schönberg zwischen Neuer Donau und Wiener Prater auf, musikalisch zwischen Johannes Brahms und Richard Wagner, die in Wien als Antipoden galten, von denen er sich aber das jeweils Beste abschaute: von Wagner die fluide Harmonik, in der die Emanzipation der Dissonanz zu keimen beginnt, von Brahms die Arbeit mit kleinen Motiven, die Verwandtschaften zwischen unterschiedlichen Melodien begründen. Schon in seinem 1. Streichquartett (1905) schichtete er eigenständige Melodien so übereinander, dass diese oft scharf zusammenstießen. Als er im 2. Streichquartett op. 10 (1908) Dur und Moll hinter sich ließ, verwunderte ihn der Vorwurf, er komponiere „atonal“: „Ich bin Musiker und habe mit Atonalem nichts zu tun. Atonal könnte bloß bezeichnen: etwas, was dem Wesen des Tons durchaus nicht entspricht.“

Zwischen dem 2. Streichquartett und den ersten zwölftönigen Werken stürmte Schönberg voran. Jede seiner Kompositionen in dieser Zeit ist vollkommen anders als die vorangegangene. Dem Quartett folgen 15 radikale Lieder aus Stefan Georges Das Buch der hängenden Gärten, dann fünf kurze Orchesterstücke, eine halbstündige expressionistische Oper für eine Sängerin, der exaltierte Pierrot lunaire und so weiter.

Dann verstummte er. Schönberg hatte einen Kreis von Schülern um sich geschart, die sich zu ausgezeichneten Komponisten entwickelten – Alban Berg, Anton Webern, Hanns Eisler und viele, viele andere –, auch wenn er ihnen nicht „sein“ Komponieren beibrachte. Oder gerade deswegen. Er studierte mit ihnen lieber Bach und Beethoven und lehrte sie zu müssen. Währenddessen schrieb er an einem erratischen Oratorium, Die Jakobsleiter, das dann doch nicht fertig wurde.

Das Verhältnis zwischen Wort und Tat

Was er stattdessen ausbrütete, teilte er im Juli 1921bei einem Spaziergang seinem Schüler Josef Rufer mit: „Ich habe eine Entdeckung gemacht, durch welche die Vorherrschaft der deutschen Musik für die nächsten hundert Jahre gesichert ist.“ Man hat ihm diese Bemerkung zu Recht übel genommen. Später wiegelte er ab: Die Zwölftontechnik, denn um diese ging es bei der „Entdeckung“, sei „eine reine Familienangelegenheit“. Was aber ist sie wirklich?

Schönberg suchte nach einem Regelwerk, auf das sich die Abfolge der Töne stützen konnte. Nachdem Dur- und Mollakkorde ihre musikhistorische Schuldigkeit getan hatten, ersetzte er ihre Anziehungskraft durch die Gravitationslosigkeit der Zwölftonreihe: eine vom Komponisten zu bestimmende Ordnung der zwölf Töne, die ganz grundsätzlich festlegt, dass sich kein Ton wiederhole, bevor nicht die übrigen elf dran gewesen sind. Es ist hier nicht der Raum, die (im Übrigen überschaubaren) Details der Zwölftontechnik auszuführen. Doch muss festgehalten werden: Die Zwölftontechnik ist ein Regelwerk des Baumaterials. Es sagt aus, wie die Steine beim musikalischen Hausbau verlegt werden müssen, nicht aber, wie dieses Haus auszusehen hat, wo die Fenster sind, ob es Erker, Balkon, Stuck oder ein Flachdach gibt.

Das Unheil des Faschismus sah Schönberg, jüdischen Ursprungs, aber 1898 getauft, mit großer Klarheit – spätestens, als man ihm 1921 im Urlaub im Salzkammergut bedeutete, dass Juden hier unerwünscht seien. Nach der Machtübernahme 1933 – Schönberg war 1925 als Nachfolger von Ferruccio Busoni zum Kompositionsprofessor an die Preußische Akademie der Künste in Berlin berufen worden – erbat man sich ein judenfreies Kollegium, worauf Schönberg prompt nach Paris emigrierte, zum jüdischen Glauben zurückkehrte und seine Ausreise in die USA vorbereitete. Einige seiner Werke haben religiöse Wurzeln, nicht nur die erwähnte Jakobsleiter, auch die unvollendete Oper Moses und Aron (1930/32), das Kol nidre (1938) und in gewisser Weise auch Ein Überlebender aus Warschau (1947), einem Höhepunkt seines Schaffens, zudem viele Lieder und Chöre. Das spannungsvolle Verhältnis zwischen Wort und Tat sowie die Kraft des Gebetes sind Themen, die Schönberg bis zu seinem Tode 1951 in Los Angeles beschäftigten.

Der einzige Weg, der nicht nach Rom führt

Arnold Schönberg revolutionierte die Musik, ohne jemals seine Wurzeln in der Tradition zu kappen. 1931 schrieb er: „Ich bin nicht stehengeblieben bei dem, was ich gesehen habe: Ich habe es erworben, um es zu besitzen; ich habe es verarbeitet und erweitert, und es hat mich zu Neuem geführt.“

Schönberg zu hören, kann uns daran erinnern, dass wir Entscheidungen fällen müssen. Auch wer fest an die Qualität der Tradition glaubt, kann Neues entwickeln. Und darf vorausstürmen, ohne auf den Beifall des Publikums zu warten. Heute schlägt das Pendel ja zumeist zur anderen Seite aus: Nichts darf anstrengen, nichts darf fordern. Der Mittelweg aber, sagt Schönberg, ist der einzige, der nicht nach Rom führt.

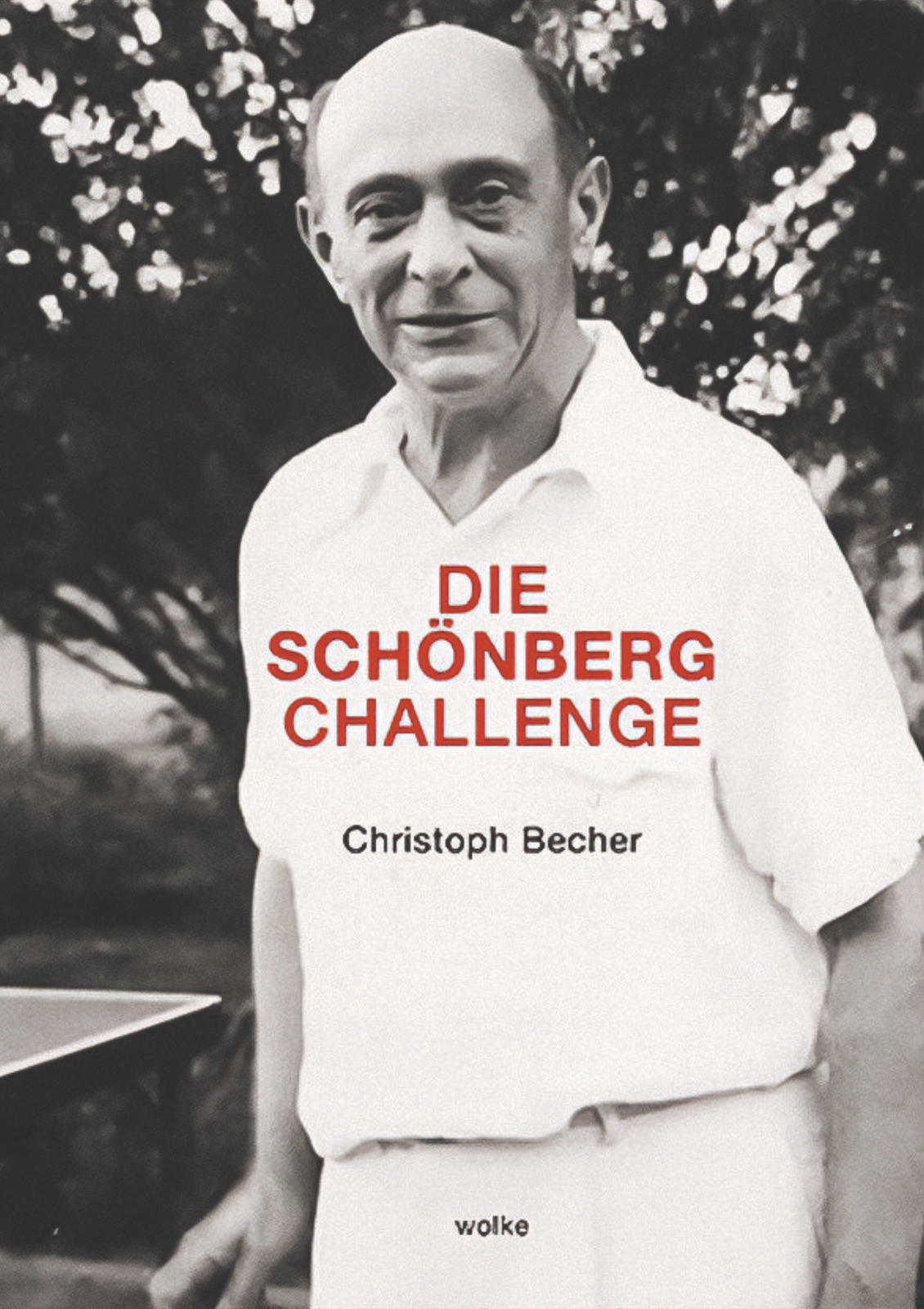

Buchtipp

Christoph Becher

Die Schönberg Challenge

Wolke Verlag,

208 Seiten, 24 Euro,

erscheint am 10. September 2024

Christoph Becher, RC Köln-Kapitol, Als Kulturmanager hat er u. a. für das Wiener Konzerthaus, die Hamburgische Staatsoper, die Elbphilharmonie und das ORF RadioSymphonieorchester Wien gearbeitet.

© Theresa Wey