Titelthema

Seeseiten: Das Meer in der Literatur

Das Meer als Mythos, die Angst vor dem Unbekannten und der ewige Kampf des Menschen gegen die Natur

Der Mythos des Anfangs verbindet sich mit ihm, es ist das Element vor aller Schöpfung, allem Festen, Lebendigen, Vertrauten. „Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern“ (Genesis 1,1): Auch andere Schöpfungsberichte wie der babylonische oder der ägyptische erzählen vom Urgewässer vor aller Zeit. Im Okeanos, der ringförmig um die fruchtbare Erde gelegten Salzflut, Grenze alles Lebendigen, ist dieses Urgewässer mythisch stets präsent, als tödliche Bedrohung des Kosmos. Davon handeln die altorientalischen Erzählungen von der „Großen Flut“, deren bekannteste Version, die biblische „Sintflut“-Erzählung, zugleich die Angst bannen möchte, dass sich das Geschehen jederzeit wiederholen, die feste Erde immer wieder im Ur-Chaos des Wassers versinken könnte: Im Bund mit Noah (Genesis 9) setzt Gott dem Meer seine ewigen Grenzen. „Das Meer flutet immer/ Das Land behält es nimmer“: Mit dieser Devise (dessen Optimismus heute ins Schwinden zu geraten droht) hat Goethe im West-Östlichen Diwan diesen Sachverhalt auf den Punkt gebracht.

Als Ort des Ursprungs ist das mythische Meer damit beides zugleich: das Element, aus dem das Leben kommt (die arché, der „Ursprung“ in der Naturphilosophie des Thales von Milet) und das Element, in dem alles Leben endet. Die antike Literatur kennt das Meer, das „unfruchtbare“ (Homer), vor allem als Bild des Todes - bereits im Gilgameschepos (3. Jahrtausend) enthüllt sich dem Helden das menschliche Rätsel des Todes nach einer Fahrt über das Meer. Nach verbreiteter Überzeugung der Mittelmeervölker liegt dieses Meer des Todes im äußersten Westen, jenseits der „Säulen des Herkules“, der Meerenge von Gibraltar; an „des tiefen Okeanos Ende“ (Odyssee XI,13) steigt Odysseus ins Reich der Toten hinab.

Dass die Reise ins Jenseits über ein Gewässer geht, ein Meer, einen Fluss, ist zum Topos, zum festen Bild der europäischen Literaturen geworden, im englischen Sprachraum popularisiert durch John Bunyans Pilgrim´s Progress (1678). In Texten der christlichen Mystik von Meister Eckart bis Gerhard Tersteegen ist das Meer Bild der Ewigkeit und „Grundlosigkeit“ des Göttlichen. Und auch in säkularen literarischen Kontexten werden Todeserfahrungen immer wieder in Bildern des Meeres oder des Wassers gespiegelt, erscheint das Meer als Ort existentieller Urerfahrung von Ort- und Zeitlosigkeit (etwa im Kapitel „Strandspaziergang“ in Thomas Manns Roman Der Zauberberg [VII,1]).

Das Meer der Abenteuer

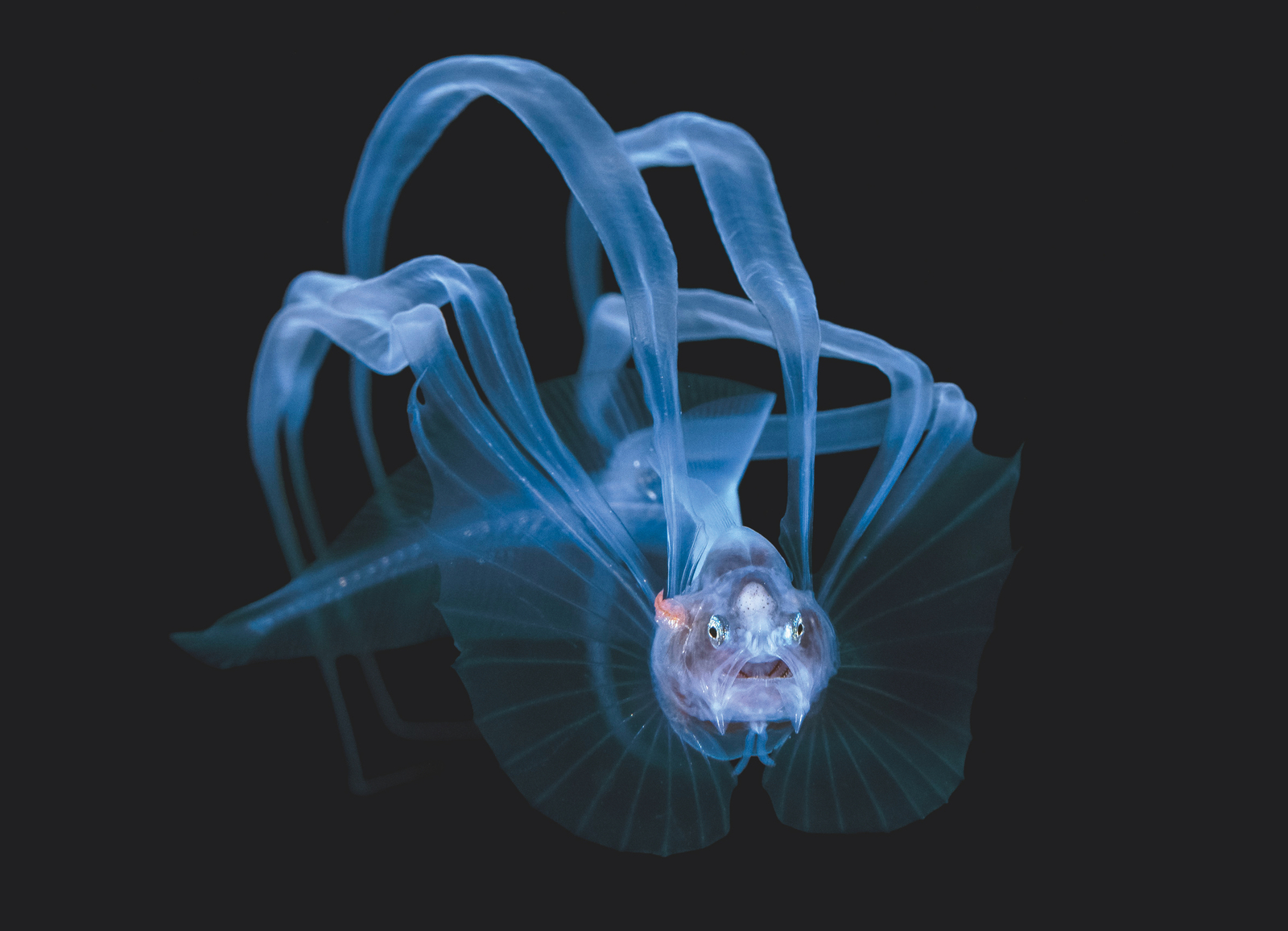

Das reale Meer, elementarer Gegensatz zur terra ferma, dem festen Land, erscheint daher lange Zeit vor allem als ein dem Menschen feindliches Meer. Schon die Farben, in denen man es sah, waren dunkel getönt. „Grau“, „schwarz“, „dunkelbraun“ oder „weinfarben“ heißt es bei Homer, „blau“ wird es erst seit dem 18. Jahrhundert. Es ist der Lebensraum unheimlicher Gestalten, des Leviathan und anderer mariner Ungeheuer, von Riesenfischen, die einen Jona verschlingen konnten oder von Monsterkraken, wie sie in Jules Vernes Roman Vingt mille lieues sous les mers („Zwanzigtausend Meilen unter den Meeren“, 1869/70) die Besatzung der „Nautilus“ bedrohen - und deren Existenz oder Nicht-Existenz bis heute die Meeresforschung beschäftigt. Auch das zähflüssige „Lebermeer“ (in dem die Schiffe stecken bleiben), der „Magnetberg“ (der die Nägel aus den Planken zieht) oder der einsaugende „Mahlstrom“ (wie ihn Edgar Allan Poe in seiner Erzählung A descent into the Maelstrom [1841] anschaulich beschrieben hat), gehört zu diesen legendären Bedrohungen. Wazzermaere nannte man in der mittealterlichen Literatur solche umlaufenden Erzählungen, aber wer konnte schon wissen, ob solche „Mären“ vom Wasser wirklich nur „Märchen“ waren?

Zu den irrealen kamen die realen Gefahren: Sturm, Flaute, Schiffbruch, Strandung. Nicht zuletzt Seesturm und Schiffbruch werden zu großen Themen der Weltliteratur, zunächst der Abenteuererzählung, später auch Thema der Allegorie. Dabei geht es im Grunde in unzähligen Varianten immer um ein existentielles Ur-Thema: den Kampf des Menschen gegen die Natur. Das Meer wird zum Schauplatz menschlicher (besser: männlicher) Bewährung im Lebenskampf. In diesem Sinn hat Sophokles in seinem berühmten Antigone-Chorlied (442 v. Chr.), das die Größe des Menschen preist (und vor seiner Vermessenheit warnt) die Seefahrt an den Beginn aller zivilisatorischen Leistungen gestellt: „Ungeheuer ist viel und nichts/ Ungeheurer als der Mensch./ Er überschreitet auch das graue Meer/ Im Sturm des Südwinds/ Unter brüllenden Wogen hindurch“ (Verse 332-36). Der Kampf gegen das Meer erscheint als die protopypische Form des Kampfs gegen die Natur.

Dass dieser Kampf gewaltige Opfer fordert, aber schließlich doch siegreich endet, ist das Credo der älteren Seefahrererzählung. Ihr klassischer Text sind die Abenteuer des Odysseus mit der dramatischen „Seesturm“-Episode (V,291ff.), in der zwar jeweils feindliche oder hilfreiche Gottheiten „von oben“ in das Geschehen eingreifen, Mut und Unerschrockenheit des Helden jedoch ebenso entscheidend für den glücklichen Ausgang sind. Das gilt auch für die griechische „Argonautensage“, nur dass dort ein seefahrendes Kollektiv agiert, das auf der Suche nach dem „Goldenen Vlies“ mythische und reale Gefahren meistern muss. Auch in anderen älteren Literaturen sind Seefahrer-Erzählungen von Einzel- oder Kollektiv-Helden verbreitet, so in der irischen Brendan-Sage (6. Jahrhundert), den persischen Geschichten von Sindbad dem Seefahrer (9./10. Jahrhundert) oder dem mittelhochdeutschen Kudrun-Epos (um 1230), um nur einige zu nennen.

Das Zeitalter der Entdeckungen hat dann die marine Thematik in der Literatur auf neue Weise beflügelt, sie wirklichkeitsnäher werden lassen, ohne dass doch die alten Elemente des Phantastischen verloren gegangen wären. Das gilt für das portugiesische Nationalepos, die Lusiaden von Luis de Camṏes (1572), mit denen eine ganze Nation sich als Seefahrervolk feiert. Es gilt aber auch für die späteren, stark „realistisch“ eingefärbten englischen Seefahrerromane von James Fenimore Cooper (The Pilot, 1824) über Robert Louis Stevenson (Treasure Island, 1883; Kidnapped, 1886) bis zu Joseph Conrad (The Nigger of the ´Narcissus´, 1897), deren Autoren selbst Erfahrungen in der Seefahrt hatten. Demgegenüber blieb die deutsche Abenteuerliteratur relativ meerfern, ebenso wie Topographie und Geschichte des Landes. Als Ausnahme ist neben dem einst als Jugendbuchautor populären Friedrich Gerstäcker (1816-1872) vor allem Ret Marut alias B. Traven mit seinem gesellschaftskritischen Roman Das Totenschiff (1926) zu nennen, in dem die alte „Seefahrerromantik“ des 19. Jahrhunderts durch die mörderischen Bedingungen der kapitalistischen Ökonomie an ihr Ende gekommen ist, der Held am Ende der Geschichte verloren im Meer treibt.

Der komplexeste aller „Meer-Romane“, immer wieder auch philosophisch die Grenzen des Menschen auslotend, ist Herman Melvilles Moby Dick or The Whale (1851). Anders als in der langen Tradition des älteren Seeabenteuers endet hier der Kampf des Helden nicht mehr siegreich, sondern mit seinem Untergang. Eine Wende wird sichtbar: Das Verhältnis von Mensch und Natur ist in eine Krise geraten, die alte Symbolik des Triumphs über die Natur und ihre Unterwerfung scheint an ein Ende gelangt. Auch in Theodor Storms Novelle Der Schimmelreiter (1888) bleibt am Ende das Meer Sieger im Kampf gegen menschliche Vermessenheit. Und in Hemingways Erzählung The Old Man and the Sea (1952) geht der Kampf Mensch gegen Meer mindestens unentschieden aus. Hier artikuliert sich über die Zeiten hinweg wie ein dunkler Gegenstrom die fundamentale Skepsis gegenüber dem verwegenen Optimismus, das Meer „bezwingen“, es sich „dienstbar machen“ zu können. Das Meer wird erneut dämonisiert. Es war vermutlich die Katastrophe der „Titanic“ (1912), Thema zahlreicher literarischer Bearbeitungen, die das Bewusstsein dieser Krise auch im kollektiven Bewusstsein verankert hat.

Es wundert daher nicht, dass in der zeitgenössischen Science-Fiction-Literatur das Meer erneut als gefährlicher Feind der Menschheit auf den Plan tritt. War es in Stanislaw Lems Roman Solaris (1961) noch das Meer auf einem fernen Planeten, so ist es in Frank Schätzings Der Schwarm (2004) der irdische Ozean selbst, der als intelligentes Kollektivwesen gegen die Menschheit agiert und sich an ihr rächt. Der Kampf Mensch gegen Meer ist jetzt zum Defensivkampf geworden.

Das erlebte Meer

In eine andere Richtung – und literarisch in andere Gattungen führend – geht die Frage, auf welche Weise Menschen vom Meer geredet haben, die individuelle biographische Erfahrungen mit einer Meerfahrt verbanden. Auch wenn das literarische Ich in älteren Zeiten oft eher ein Topos war, lassen sich doch eindrucksvolle Zeugnisse zeittypischer Muster der Wahrnehmung ausmachen.

Von einer Seefahrt wider Willen berichtet erstmals der römische Dichter Ovid. Er war, damals bereits 50 Jahre alt und nach einem in Luxus und Ansehen verbrachten Leben, im Jahre 8 n. Chr. von Kaiser Augustus aus der Weltstadt Rom nach Tomis, einer kleinen Stadt am Schwarzen Meer (heute Rumänien) verbannt worden. In seinen Tristia („Klagegesängen“) schildert er in elegischen Distichen seine Reise in die Emigration. Im östlichen Mittelmeer gerät sein Schiff in einen schweren Sturm: „Ich Unseliger! Was für Berge von Wasser sich wälzen! […]/ Flut wird dies Leben ersticken: es dringt todbringendes Wasser/ Mir in den Mund schon ein, da er vergebens noch fleht“ (I,2,19 u.35f). Zur Angst vor dem bürgerlichen Tod, dem Verlust von Heimat und Ehre, kommt die Angst vor dem physischen Untergang. Es ist eine Erfahrung, wie sie unzählige Menschen seither machen sollten, die gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen und über See in die Emigration zu gehen.

Nicht ganz freiwillig war auch die Seereise, der sich im 13. Jahrhundert ein süddeutscher (und ebenfalls meerunerfahrener) Dichter namens „Tannhäuser“ unterzog; er nahm an einer Kreuzfahrt (möglicherweise derjenigen von Kaiser Friedrich II. von 1228/29) teil, die ihn zu Schiff von Apulien über die Adria ins Heilige Land bringen sollte. Das Gedicht, das er uns hinterlassen hat („Wol ime, der nu beizen sol…“) schildert drastisch und detailliert die Widrigkeiten einer solchen Reise: einen nächtlichen Schiffbruch bei Kreta, einen sechstägigen Sturm, das schlechte Essen, den schimmeligen Wein, den Gestank an Bord. Ich swêbe ûf dem sê, „Ich schaukle auf dem Meer“: Das ist nichts anderes als der Hilferuf eines Verzweifelten, der sich ans Land zurücksehnt. Ähnlich der Tiroler Lyriker Oswald von Wolkenstein. Er berichtet in einem Lied („Es fügt sich do ich was von zehen jaren alt…“, um 1416) von seinen schlechten Erfahrungen zur See, von Stürmen, hohem Wellengang und einem Schiffbruch im Schwarzen Meer, bei dem er sich nur an ein Fass geklammert retten konnte. Auch in dem altenglischen Gedicht mit dem Namen The Seafarer (10.Jh.) spricht ein Furchtsamer, dem es auf dem Meer (jetzt dem nördlichen Eismeer) graut, und Furcht und Grauen bleiben lange Zeit bestimmend in Texten, in denen ein biographisches Ich dem Meer gegenübertritt. Ein Chor von Ängstlichen und Verzagten setzt den Kontrapunkt zu den stolzen epischen Gesängen von der „Eroberung“ der Meere, zu der theatralen Fanfare des Naivigare necesse est, des „Seefahrt tut not“. Denn die Angst vor dem Meer ist eine der Urängste der Menschheit (Jean Delumeau[1]), und präziser als jede Theorie bringt ein barockes neapolitanisches Sprichwort das jahrhundertealte Misstrauen des Menschen gegenüber dem Meer auf den Begriff: Loda il mare e resta a terra, „Preise das Meer, aber bleib auf dem Land“.[2] Das sollte sich erst sehr spät ändern, in Menschheitszeit gedacht in den letzten Sekunden der Evolution.

Der erste Bericht eines deutschen Autors, der mit genießendem Hochgefühl eine längere und gefährliche Seereise absolviert hat, mehr noch: dem dabei das Meer zur großen Offenbarung eines neuen freiheitlichen Lebens wurde, war Johann Gottfried Herder. Aus einer Kleinstadt in Ostpreußen gebürtig hatte er bei Kant in Königsberg studiert, war anschließend Lehrer gewesen und begab sich 1769, jetzt 25 Jahre alt, auf „Bildungsreise“. Er schifft sich in Riga ein, segelt über die Ostsee nach Helsingör, von dort durch das Skagerrak, die Nordsee und den Kanal bis an die westfranzösische Küste: eine Seereise von insgesamt sechs Wochen, und dies auf einer besonders „rauhen“ nördlichen Route. In seinem Journal meiner Reise im Jahr 1769 begeistert sich Herder: „Was gibt ein Schiff, das zwischen Himmel und Meer schwebt, nicht für weite Sphäre zu denken! Alles gibt hier dem Gedanken Flügel und Bewegung und weiten Luftkreis! […] Auf der Erde ist man an einen toten Punkt angeheftet und in den engen Kreis einer Situation eingeschlossen. Oft ist jener der Studierstuhl in einer dumpfen Kammer, der Sitz an einem einförmigen gemieteten Tische, eine Kanzel, ein Katheder […] Nun trete man mit einmal heraus, oder vielmehr ohne Bücher, Schriften, Beschäftigung und homogene Gesellschaft werde man herausgeworfen – welch eine andre Aussicht!“.[3]

Es sind neue Töne, die hier angeschlagen werden, literarisch die Töne des „Sturm und Drang“, und sie signalisieren eine generelle Wendung in der Einstellung zum Meer, die sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Bahn bricht. Das Meer wird schön, wird Erfahrungsraum menschlicher Autonomie. Der aus Irland stammende Philosoph Edmund Burke hatte mit seiner Rechtferigung des „Erhabenen“ (sublime) gegenüber dem nur „Schönen“ (beautiful) einer neuen Landschaftsästhetik zum Durchbruch verholfen, bei der gerade die wilde, die ungestalte, die zerstörerische Natur als Gegenstand der Bewunderung in den Blick kommt, und damit neben dem Hochgebirge und den Vulkanen nicht zuletzt das Meer. Bei solchen Naturerscheinungen, so nimmt Friedrich Schiller in seinem Essay Über das Erhabene (1801) den Faden auf, werde der Mensch erst seiner Größe bewusst: „Der Anblick unbegrenzter Fernen und unabsehbarer Höhen, der weite Ozean zu seinen Füßen und der größere Ozean über ihm entreißen seinen Geist der engen Sphäre des Wirklichen und der erdrückenden Gefangenschaft des physischen Lebens“.[4]

Für Schriftsteller und Künstler aus den deutschsprachigen Ländern ereigneten sich solche einprägsamen biographischen Meer-Erfahrungen weniger (wie im Falle Herders) an der heimischen Ost- oder Nordsee, sondern am Mittelmeer. Kaum jemand hat sich dabei so sehr vom Meer begeistern lassen wie der genialische Wilhelm Heinse aus dem kleinen thüringischen Langewiesen bei seiner sechstägigen Überfahrt von Marseille nach Genua im Oktober 1780. Ein heftiger Sturm überfällt das Schiff, aber der Dichter genießt ihn geradezu, schwebt „mit Entzücken auf diesem großen herrlichen Element“[5], verarbeitet diese Erfahrungen in seinem Roman Ardinghello und die glückseligen Inseln (1786).

Auch Goethe gehört in die Reihe der Dichter auf hoher See. Während seiner Italienreise gerät seine Korvette bei der viertägigen Überfahrt von Neapel nach Palermo im März 1787 in einen schweren Sturm; auf der Rückfahrt von Messina wäre das Schiff dann aufgrund einer Flaute beinahe an der Felsenküste von Capri zerschellt (das Gedicht Meeresstille erinnert daran). Und auch Goethe ist von der Erfahrung des offenen Meeres fasziniert, notiert den philosophischen Satz: „Hat man sich nicht rings vom Meere umgeben gesehen, so hat man keinen Begriff von Welt und von seinem Verhältnis zur Welt“.[6] Erst vom Meer her, so darf man das verstehen, werden wir der Welt und uns selbst gewiss. In der Szene Felsbuchten des Ägäischen Meers im 2. Akt von „Faust II“ hat Goethe dann das mythologisch bevölkerte (Mittel-)Meer zum Entstehungsort der Schönheit und des Lebens selber gemacht: „Vom Schönen, Wahren durchdrungen…/ Alles ist aus dem Wasser entsprungen!!/ Alles wird durch das Wasser erhalten!/ Ozean gönn´ uns dein ewiges Walten.“ (Verse 8443f.).

Überhaupt wird die Grand Tour, die Bildungsreise nach Italien zum wichtigsten Medium mariner Erfahrungen. Viele Reisende aus dem Norden (die Deutschen oft aus kleinen Ackerbürger-Städten kommend) haben hier zum ersten Mal das Meer gesehen, in Venedig (das von August von Platens Sonette aus Venedig bis Thomas Manns Der Tod in Venedig ein Hauptort der deutschen marinen Literatur werden sollte), in Genua oder in Triest. Es ist heute, im Zeitalter medialer Erfahrungswelten, kaum noch nachvollziehbar, wie überwältigend diese „ersten Blicke“ gewesen sein müssen. „Ich habe das Meer gesehen“, schwärmt Adalbert Stifter in Triest, „Alle Dinge, welche ich bisher von der Erde gesehen hatte, Alpen, Wälder, Ebenen, Gletscher etc. versinken zu Kleinigkeiten gegenüber der Erhabenheit des Meeres“.[7] Und Felix Mendelssohn-Bartholdy schreibt aus Neapel (einem anderen Hauptort nördlicher Meer-Erfahrung): „Das Meer ist und bleibt doch das Schönste in der Natur“.[8]

Es ist ein radikaler Wandel in der Wahrnehmung des Meeres, der hier zum Ausdruck kommt – und er bestimmt im Grunde unsere (westliche![9]) Einstellung bis heute. Der Blick aufs Meer, die Erfahrung des Meeres, die Seereise werden zu ästhetischen Offenbarungen eines „schöneren“, nicht-alltäglichen Lebens, verbinden sich oft mit archaischen, antizivilisatorischen Erfahrungen. „Ein Gefühl, das erregend ist und köstlich: auf diesem Wasser, allem fern, in diese leere Nacht, in diese Stille einzutauchen. Es scheint, dass man die Welt verlässt, dass man nie mehr irgendwo ankommt, dass es kein Ufer, keinen Tag mehr geben wird“. So Guy de Maupassant über eine Kreuzfahrt mit dem Segelboot entlang der französischen Mittelmeerküste.[10]

Landschaft der Seele

Die neue Naturästhetik des 18.Jahrhunderts verband sich dabei mit einer neuen Ich-Erfahrung, wie sie für die Moderne typisch werden sollte. Das Meer, Landschaft ohne Grenzen, wird in der Sprache der Bilder zu einer der großen anthropologischen Metaphern. War es in der mittelalterlichen Mystik Spiegel der Unendlichkeit Gottes, so wird es in der Romantik zum Spiegel des grenzenlosen, autonomen Ich. „Ich liebe das Meer wie meine Seele. Oft wird mir sogar zu Mute, als sei das Meer eigentlich meine Seele selbst“, schreibt Heinrich Heine in Die Nordsee[11], und vergleicht den träumerischen Blick vom Boot in die Tiefen des Ozeans mit dem Blick in die Abgründe der eigenen Seele, aus denen Relikte der Erinnerung („Tagesreste“ wird sie Sigmund Freud in der „Traumtheorie“ nennen) aus dem Unbewussten an die Oberfläche steigen. Das Meer erscheint als Landschaft der Seele, wird zum Bild für die großen Gefühle, sei es (wie bei Heine) in Form der Regression in die stillen Tiefen des Unbewussten oder im Parallelismus der tobenden See mit den aufgewühlten menschlichen Leidenschaften, wie ihn Charles Baudelaire in seinem Gedicht Der Mensch und das Meer beschwört: „Freier Mensch, immer wirst du das Meer lieben!/ Das Meer ist dein Spiegel; du schaust deine Seele/ Im unendlichen Rollen der Wogen/ Und dein Geist ist ein ebenso dunkler Strudel“.[12] Auch die Metaphorik der Freiheit, des Aufbruchs zu neuen Ufern, des freien Denkens (wie bei Nietzsche) konnte sich mit dem Meer verbinden. Auf diese Weise ist es in der Sprache und damit in unser aller Bewusstsein bis heute auch dort gegenwärtig, wo es geographisch in weiter Ferne liegt: als eines der großen Bilder des Menschen selber.

Der Insel-Mythos

Teil der literarischen Faszination des Meeres ist auch die Insel. Inseln sind seltsame Wesen, sind Land und doch nicht Festland, können dem Blick entschwinden und wieder erscheinen wie die „schwimmenden Inseln“ in Märchen und Sage. Inseln sind Orte der Weltferne, der Einsamkeit, der Buße, wie in der mittelalterlichen Gregorius-Dichtung des Hartmann von Aue (um 1190), aufgenommen in Thomas Manns Erzählung Der Erwählte (1951). Inseln können aber auch verschwiegene Schauplätze eines freieren, schöneren Lebens sein, so im Motiv der „Paradiesinsel“, der „Liebesinsel“ oder der „Insel der Seligen“. Der Gegensatz zum Festland, zur Normalität macht sie auch zum beliebten Experimentierfeld alternativer Lebensformen. In Daniel Defoes Roman Robinson Crusoe (1719) konstruiert der auf einer einsamen Insel gestrandete Held wie in einem Lehrstück die idealtypische bürgerliche Ordnung; eine Fülle von Robinsonaden nimmt das Modell auf, darunter auch solche, in denen, wie im Schweizerischen Robinson von Johann Wyss (1812), ganze Gruppen sich auf einer einsamen Insel bewähren müssen.

Noch wirkungsmächtiger sollte die explizit politische Insel-Utopie werden, wie sie der englische Humanist und Staatsmann Thomas Morus in seiner Insula Utopia (1516) begründete. Die weit entfernte Insel wird darin zum Modell einer besseren sozialen und politischen Ordnung der Welt. Auch populäre Utopien wie Schlaraffenland wurden gern auf weit entfernten Inseln angesiedelt – im Tourismus lebt der Inselmythos bis heute weiter.

Dabei war die Insel-Utopie durchaus ambivalent, konnten im Extra- Zivilisatorischen der einsamen Insel nicht nur paradiesische, sondern auch infernalische Systeme aufblühen. In William Goldings Roman Lord of the Flies (1954) verfällt eine vor einem Atomkrieg auf eine Insel gerettete Gruppe von Kindern in Barbarei und Atavismus. In Ingeborg Bachmanns Hörspiel Die Zikaden (1955) ist die Insel Treffpunkt verlorener, in sich selbst versponnener Existenzen. Und in H. G. Wells phantastischem Roman The Island of Dr. Moreau (1896) trifft der Reisende auf einer fernen Insel einen Wissenschaftler, der durch Vivisektionen die „wahre“ Natur des Menschen in der Bestie finden will.

H. Lawrences‘ Erzählung The Man who loved Islands (1927) bringt diese Ambivalenz des Insulären am nachdrücklichsten ins Bild, schildert nach anfänglichem Glücksrausch das Verdämmern des einsam gewordenen Helden im Sog einer teilnahmslosen Natur. Nur im permanenten Spannungsverhältnis zum Festland – so darf man das lesen - gibt es die Insel, nur in ewiger Opposition zum Festland das Meer.

Der Artikel von Dieter Richter entstammt dem Buch „Europa und das Meer“, Hirmer Verlag 2018, 448 Seiten, 39,90 Euro.

[1] Jean Delumeau: Angst im Abendland. Die Geschichte der kollektiven Ängste im Europa des 14. bis 18. Jahrhunderts, Bd.I, Reinbek 1985, S.49.

[2] Giambattista Basile: Lo cunto de li cunti, a cura di Michele Rak, Milano 1986, S.87.

[3] Johann Gottfried Herder: Werke, Bd.IX/2, Frankfurt 1997, S.14.

[4] Friedrich Schiller: Sämtliche Werke, Bd.VIII, Berlin 2005, S.580.

[5] W.Heinse: Brief an Friedrich Jacoby, Venedig 26.1.1781, in: Schriften, Bd. IX, Leipzig 1838, S.98.

[6] Italienische Reise, Palermo, 3.4.1787.

[7] Brief an Gustav Heckenast, 20.7.1857, in: Werke, Bd. XIX, Reichenberg 1929, S.36

[8] Brief an die Familie vom 13.4.1831. In: Reisebriefe aus den Jahren 1830-1832, Potsdam 1861, S.134.o

[9] Die Einstellung etwa der Japaner und anderer ostasiatischer Gesellschaften zum Meer ist eine radikal andere, noch viel mehr von Respekt und Furcht geprägt.

[10] Guy de Maupassant: Auf See, Hamburg 2012, S.52.

[11] Sämtliche Schriften, Bd.II, München 1976, S.224.

[12] Charles Baudelaire: Les fleures du mal, Frankfurt 1962, S.30.

Dieter Richter wurde 1938 in Hof/Bayern geboren, studierte Germanistik, Altphilologie und Theologie. Von 1972 bis 2004 lehrte er als Professor für Kritische Literaturgeschichte an der Universität Bremen. Er ist Verfasser zahlreicher kulturwissenschaftlicher Bücher.

Weitere Artikel des Autors

Mittelmeer, Mittlermeer

7/2020

Die Diktatur des Eichstrichs

Mehr zum Autor