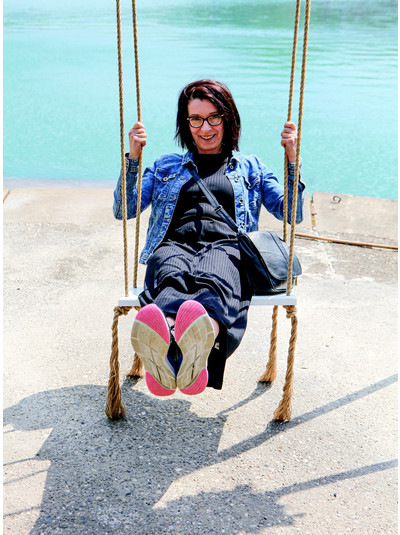

Porträt

„Natürlich gab es Morddrohungen“

Jahrelang klärte Aleksandra Letic Kriegsverbrechen auf und riskierte dabei ihr Leben – Lebensfreude und Optimismus hat sie dabei nie verloren.

Aleksandra Letić bestellt sich einen Kaffee, zündet sich eine Zigarette an und lässt den Blick von der Hotelterrasse aus schweifen. Ihr zu Füßen liegt ein malerisches, vom Fluss Drina durchzogenes Tal. Dann setzt sie sich. Sie genießt die Ruhe. Die hat sie selten. Aleksandra ist ständig unterwegs. Sie pendelt beruflich zwischen ihrer Heimatstadt Bijeljina und der britischen Botschaft in Sarajevo, drei Stunden Autofahrt für eine Strecke. Zudem engagiert sie sich für Rotary auf mehreren Ebenen, lernt gerade Albanisch, hat einen Roman über toxische Maskulinität geschrieben und eine Stiftung gegründet, um Kinder zu fördern, und hat zwei eigene samt Ehemann. Letić ist eine Macherin. „Geht nicht“ gibt’s bei ihr nicht. Hat ein Tag nur 24 Stunden, macht sie 26 daraus. So scheint es jedenfalls. Spätestens beim Blick auf ihre berufliche Biografie wird klar: Aleksandra Letić ist eine außergewöhnliche Frau.

Hören Sie hier den Artikel als Audio!

Einfach anklicken, auswählen und anhören!

Ihr Kollege wurde 2008 erschossen

„Natürlich gab es Morddrohungen – per Brief oder telefonisch“, erzählt Aleksandra Letić im ruhigen Ton. „Aber Angst hatte ich eigentlich nie.“ Sie nimmt einen Zug von der Zigarette, ihr Gesicht zeigt keine Regung. Dabei hätte sie allen Grund, besorgt zu sein – bis heute. „2008 wurde ein damaliger Kollege von mir erschossen.“ 20 Jahre lang arbeitete Letić für Menschenrechtsorganisationen, klärte für das Helsinki-Menschenrechtskomitee Kriegsverbrechen in Bosnien auf. Der Tod ihres Kollegen war erst recht Ansporn, weiterzuarbeiten. „Das war nicht mutig von mir, sondern einfach das Richtige“, blickt sie zurück.

„Ich habe mit vielen Opfern von Kriegsverbrechen gesprochen. Es ging darum, in den einzelnen Gemeinden genau zu rekonstruieren, was im Bürgerkrieg geschehen war. Zudem haben wir Entscheidungen des Haager Kriegsverbrechertribunals vor Ort erläutert. Wir haben die Fakten präsentiert, weshalb zum Beispiel jemand aus Srebrenica zu 40 Jahren Haft verurteilt wurde.“ Bewusst suchte sie die Öffentlichkeit, trat in Medien auf. Es ging ihr nicht nur um Transparenz: „Wenn ich eine solche Arbeit als Frau in einem patriarchischen Land wie Bosnien machen kann, dann kann es jeder. Ich wollte als damals 25-Jährige motivieren.“

Dennoch war die Aufgabe nicht einfach. „Ich habe zuerst über mich erzählt und klargestellt, dass ich auf der Seite des Guten stehe.“ Dann öffneten sich die Gesprächspartner schnell. „Wenn ich als Serbin Empathie für Opfer anderer Volksgruppen zeige, hat das eine größere Wirkung, als wenn sich zwei Muslime miteinander unterhalten.“ Als sie mit serbischen Opfern sprach, habe es jedoch viele Nachfragen gegeben, warum sie als Serbin so viel über bosnische Kriegsopfer rede.

Persönliche Distanz

Geholfen bei der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen habe ihr auch die persönliche Distanz zum Krieg und zum Land. Aleksandra Letić wurde in Bocholt (NordrheinWestfalen) geboren, ihre Eltern waren in den 1970er Jahren aus Jugoslawien nach Deutschland gezogen. Dort studierte sie Wirtschaftswissenschaften. Als Studentin konnte Aleksandra Letić noch nicht ahnen, dass sie später einmal mit ihrer eigenen Familie in Bosnien und Herzegowina leben würde. Um praktische Erfahrungen während des Studiums zu sammeln, kam sie ins Land und arbeitete für eine Menschenrechtsorganisation. Als Kind hatte sie keine besondere Beziehung zum ehemaligen Jugoslawien. Es war das Land, in dem ihre Großeltern lebten. Nicht mehr und nicht weniger.

Ihre Familie selbst hatte keine Bürgerkriegsopfer zu beklagen, jedoch Kriegsverbrecher in den eigenen Reihen. „Geholfen hat mir, dass meine Eltern diesbezüglich eine klare Position hatten. Es stand bei uns nie infrage, dass auch sie zur Verantwortung gezogen werden müssen.“

Ihren Ehemann, der halb Serbe und halb Mazedonier ist, lernte sie zufällig in Bosnien kennen. „Er war mir aufgefallen, weil er mit dem Rad zum Café fuhr. Hier nehmen die Menschen eigentlich auch für 500 Meter das Auto.“ Ihre Kinder haben sie bei den Behörden als Mazedonier registriert. Sie wollten nicht der Hysterie um die drei großen Ethnien erliegen. Für Letić spielt die ethnische Zugehörigkeit der Menschen keine Rolle. Bewusst hat sie mit ihren rotarischen Freunden vom RC Bijeljina – die Stadt liegt in der Republik Srpska – den RC Sarajevo aus der Föderation als Partnerclub gewählt. „Wir können viel bewirken. Die Zeit ist reif für noch mehr Friedensarbeit von Rotary in diesem Land.“ Aleksandra Letić will die Volksgruppen miteinander verbinden. Sie will Frieden stiften.

Zur Person:

Aleksandra Letić, RC Bijeljina, arbeitet als Projektmanagerin für die britische Botschaft in Sarajevo. Für Rotary ist sie als Assistant Governorin für mehrere Rotary Clubs zuständig und ein wichtiges Bindeglied zwischen den Rotariern in Bosnien und Österreich. Sie ist zudem als Transitional Justice Expert registriert und hat sich auch in Sri Lanka und Tschetschenien um Vergangenheitsbewältigung bemüht. Aleksandra Letic spricht fünf Sprachen.

Copyright: Andreas Fischer

Weitere Artikel des Autors

RC Landkirchsteinberg – Folge 8: Bande der Freundschaft

RC Landkirchsteinberg – Folge 7: Rotary Action Day

9/2025

Hörbar gut

9/2025

„Ich habe eine ganz andere Kultur kennengelernt”

Ein perfekter Dreiklang zum Abschied

7/2025

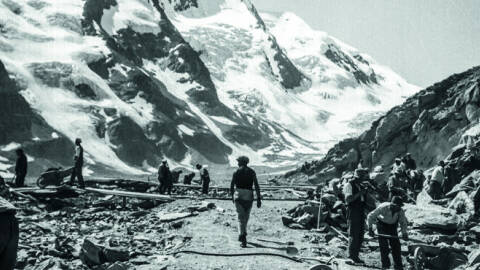

Gipfel, Grenzen & Gemeinschaft

RC Landkirchsteinberg – Folge 5: Das allererste Projekt

Die Entstehung einer Friedensradler-Tour

RC Landkirchsteinberg – Folge 3: Das unverträgliche Essen

RC Landkirchsteinberg – Folge 2: Das neue Mitglied

Mehr zum Autor